非鸟类恐龙灭绝的时间:约 6500 万年前;狼出现的时间:约 80 万年前;

所以非鸟类恐龙灭绝的时候,还没有狼这种生物。

而目前发现的最早蚂蚁是 1.4 亿年前,蚂蚁的确存活下来了。下面说一些在大灭绝时期存活的动物。

——————————————————————

以下是白垩纪——古近纪大灭绝事件存活的动物名单(注:这里只说了部分,缺少的后续再更新)

1.最大型的陆地动物

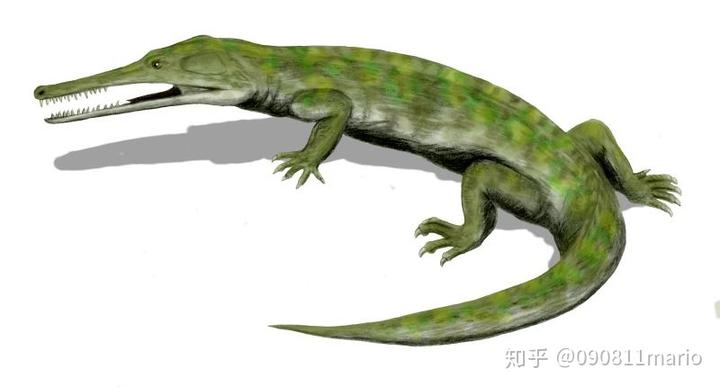

·离龙目 Choristodera:

出现与侏罗纪中期,是一群半水生爬行动物。半水生的生活习性,可以降低环境变动所带来的影响,可以依靠从陆地冲刷下来的生物碎屑为食,得以幸存,并活到约 2000 万年(中新世)。

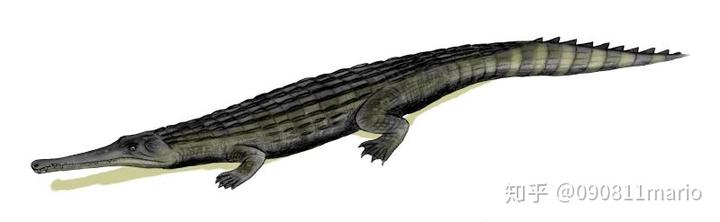

·鳄形超目 Crocodylomorpha(包括鳄鱼与它们的已灭绝近亲):

出现于三叠纪,几乎跟恐龙同一时期出现。

鳄形超目有 10 个科存在者,其中 5 科在灭绝事件中灭绝。幸存的鳄鱼大多栖息于淡水与陆地环境,水生生态位与穴居的生活方式,同样使它们可以减少环境剧烈变动的影响。

可以吃腐肉存活,同时幼年鳄鱼的体型小,成长速度慢,在头几年多以无脊椎动物、死亡的生物为食,最重要的是它们可以连续数个月不进食(参考现代鳄鱼)。

2.恐龙直系后代

·今鸟亚纲 Neornithes(包含所有现存鸟类的最后共同祖先及其所有后代的演化支):

由恐龙演化出来的分支——鸟类,在大灭绝事件中得以幸存。

幸存的鸟类,同样是因为多样化的生活习性,它们能够潜水、游泳、筑巢穴、生活在树洞中、或是在水中与沼泽寻找庇护地,吃虫,植物等。因此得以在这次灭绝事件中存活,并在新生代早期开始爆炸性的辐射演化,占领了空白的生态位,一直活到今天。

3.其它爬行动物

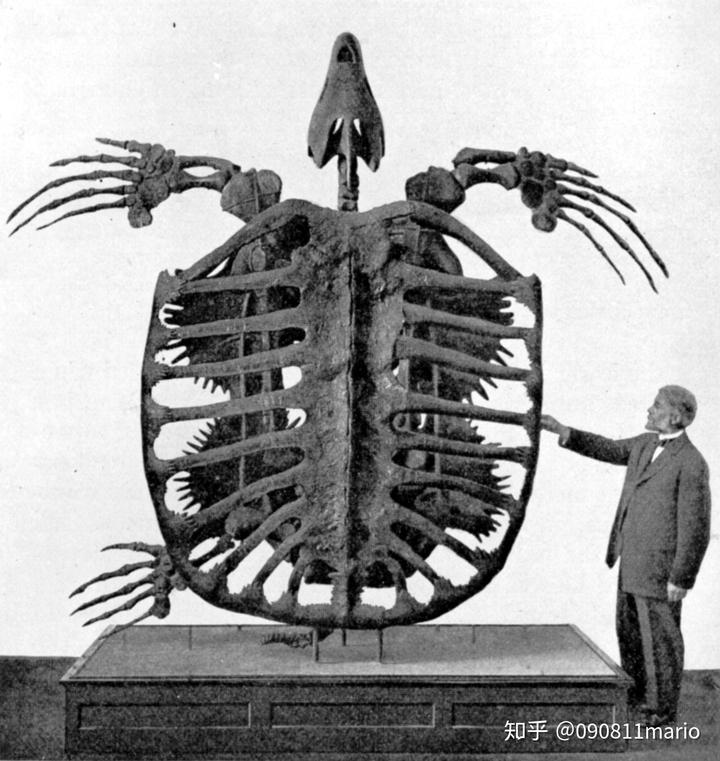

·龟鳖目 Testudines(现存 14 科共 341 种各类龟、鳖):

其已知最早祖先出现于 2.2 亿年前(三叠纪),在大灭绝事件中,80%的白垩纪乌龟都幸存下来,最后演化成现今各类龟、鳖。

其中遭受灭绝的一种大型龟类——帝龟,其长达可达 4.6 米。

·鳞龙总目 Lepidosauria:

(鳞龙总目可分为喙头蜥目和有鳞目)

·喙头蜥目:喙头蜥目曾经是一群非常成功的生物,分布广泛,但在白垩纪中期开始衰退。虽然在大灭绝中存活下来,但目前仅存两种楔齿蜥,生活在新西兰。(鼬类与老鼠的引进,致其濒临绝种)

·有鳞目:是现今爬行纲中最大的目,包括蜥蜴、蛇和蚓蜥,也是当下最成功的爬行动物类群。

它们在侏罗纪的时候占据了许多不同的生态位,并成功地存活到白垩纪。化石证据也显示它们的数量没有明显的变化。

体型小、适应性强的代谢率、以及可改变栖息环境的能力,可能是它们在大灭绝中幸存的原因。

4.哺乳动物

所有白垩纪的哺乳动物主要族系在大灭绝事件中得以幸存,也付出了惨重代价。(最终还是崛起了~)

白垩纪时期的哺乳动物的体型通常很小,接近老鼠的体型,因此很容易就找到庇护地。同时它们是恒温动物,可以在漫长黑夜中保持活跃与温度恒定,这种特性,帮助它们存活下来。

此外,某些早期单孔目、有袋类、以及真兽类是半水生或穴居动物,如同许多现今哺乳动物的栖息环境。半水生或穴居哺乳动物可在白垩纪﹣第三纪灭绝事件造成的环境压力中找到庇护所。

5.两栖动物(太多..)

两栖动物没有因为灭绝事件而大量灭亡,大多数成员都存活下来。原因是两栖类可在水中生存,或者在沉积物、土壤、树木中筑穴、或是在岩层中的洞存活。

比如下面两种常见的两栖动物

·青蛙:从侏罗纪开始出现,只有少数种遭遇灭绝。

·大鲵(俗称娃娃鱼)和小鲵:从晚侏罗纪一直活到现在。

6.鱼类

·昆士兰肺鱼:在距今 2 亿多年前,肺鱼分布广泛。后来由于环境等原因,大多数种类灭绝了,只有南半球赤道附近的三种肺鱼存活到今天,其中一种是白垩纪出现的昆士兰肺鱼,只生活在澳大利亚昆士兰州。

·中华鲟:在中国辽宁和河北的晚侏罗纪到白垩纪地层中也发现过中华鲟的化石,说明它曾与恐龙生活在同一时期。

·弓鳍鱼:从侏罗纪的化石中就有弓鳍鱼存在,目前只生存在密西西比河流域和北美洲东部的河流、湖泊中。

·大雀鳝:它是一种古老的鱼类,已经在地球上存在了一亿年。它们主要分布在从墨西哥到美国弗罗里达州的墨西哥湾沿岸河流和河口水域,密苏里河和俄亥俄河下游,以至尼加拉瓜境内的两个湖泊。

7.无脊椎动物(太多了..)

无脊椎动物实在太多了,我这里就说几个“活化石”例子吧。

·鹦鹉螺,在 2.3 亿年前出现,躲过白垩纪大灭绝,一直活到今天,生活习性和形态变化很小,被称之为“活化石”。

(现代章鱼、鱿鱼、乌贼的祖先,跟鹦鹉螺同属头足纲,也在大灭绝中幸存下来)

·鲎:鲎是地球上最古老的动物之一,与它同时代的动物大都进化或者灭绝,而鲎从 4 亿多年前问世至今仍保留其原始而古老的样貌,所以鲎也有“活化石”之称。

·舌形贝:俗名海豆芽,早在寒武纪中期(5 亿年前),这货就已存在,一直活到现在。靠底部肉茎固着在海底,以滤食小生物为生。

·软体动物:在 5.4 亿年前(寒武纪)就已经出现了,经历多次灭绝事件,现存十万多种。

·棘皮动物:65%的属在这次灭绝事件中存活。

·腕足动物:大部分的腕足动物,在白垩纪末灭绝事件中存活,并在古新世早期开始多样化。

·节肢动物:蜈蚣,其化石记录可以追溯到 4.3 亿年前。蟑螂,从白垩纪出现。各种昆虫。

8.微生物

·有孔虫门:底栖的有孔虫类主要以生物有机碎屑为食,随者白垩纪末灭绝事件造成大量海洋生物死亡,众多的底栖有孔虫类也跟着灭亡。在海洋生态圈复原后,底栖有孔虫类的食物来源增加,物种形成也跟着增加。

另外,有孔虫类是开启研究白垩纪——古近纪大灭绝事件的密钥。

地质学家 Walter Alvarez,通过研究白垩纪末期的石灰岩,发现其中有孔虫类化石种类繁多,体积较大。但是在这层岩石上方的一层黏土里,几乎没有任何的有孔虫类化石。而在黏土之上的地层里,又有很多有孔虫类化石,只是体积较小,种类较少。(如下图所示)

十分恰巧,较大化石消失的时间点,和恐龙灭绝的时间点吻合,于是他经历长时间的研究,最终提出了著名的理论:小行星撞击事件。 (一篇关于白垩纪大灭绝原因的回答)

恐龙是为什么灭绝的?

——————————————————

还有太多的生物没列出来,比如植物里的银杏,松柏,蕨类等等,随缘更新吧。

感谢早期的哺乳动物在这次灭绝中苟活下来,经过辐射演化,成功登顶,各位中秋快乐。

微信扫一扫

微信扫一扫