省流:进入文明社会需要一定的物质条件为基础,有几群人类恰好在 5000 年前通过积累达到了这些条件,所以差不多前后进入了文明社会。

旧石器时代的 300 万年期间,人类并不是一成不变的,我们用当时能留到现在的工具——石器来举例。

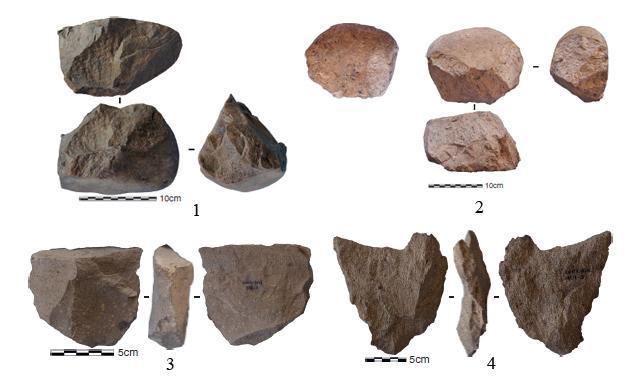

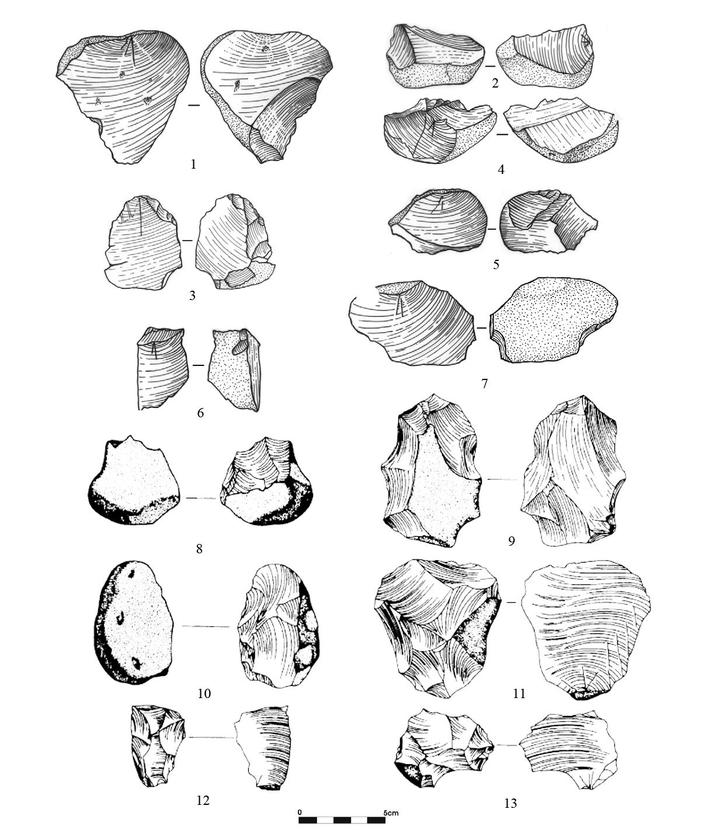

最早的石器可能就是石头之间的碰撞,人类利用石头破碎后形成的刃部来加工其他的材料,或者利用石头的重量敲开坚果的果壳或者贝类的外壳。到了 260 万年前,在东非大裂谷一代,古人开始以砾石、岩块等为原料,经过简单打制,生产以石核、石片为主体的一套石制品组合,基本上不再加工,生产出来什么样就用什么样。

大概 176 万年前的东非,经过近 100 万年的经验积累,人类开始有了一些标准化思维,石器生产出来之后会进行一定地再加工,形成三种较为标准的工具——中心对称、两面具备刃部的手斧,和三棱锥形的手镐,以及形状瘦长、一边开刃的薄刃斧。当然,不是现代工业的标准化,而是原始手工业的标准化。但是这种标准化可不能小瞧,人类为了这种实现标准化,很可能发明了原始的语言以进行标准化和工艺的代际传承。这一时期,人类开始走出非洲,石器逐渐在全球各地出现。

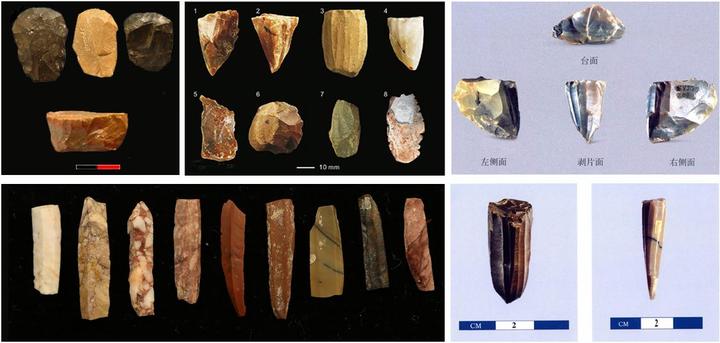

又过了 100 多万年,大概到了 30 万年前,人类的石器制作工艺更加精巧,开始从一块原料石头上剥出较为扁平的石片,再继续精加工形成石器,而且学会了给石器装木质或者骨质的柄,延伸了手臂的长度。再往后,石器的制作越来越精巧,大致的规律就是越来越小、越来越薄。到了旧石器时代晚期,古人发明了细石叶技术,即从合适的石核上,剥制大小类似的石片,这类石片一般长度为 20-50mm、宽度 5-10mm、厚度 1-3mm,两侧边平行,厚薄均匀,叫做细石叶。这类细石叶体积较小,方便携带;可以用黏合剂或者其他固定的方法镶嵌到骨头、木头做的柄上,制成复合工具。

为什么旧石器会越做越小?这和人类的生活方式密切相关。旧石器时代的人类以游猎采集为生,主要狩猎对象是大型哺乳动物,采集对象是野果。这些资源的分布是不均匀的,人类要跟随它们的分布来迁徙。比如说,大型哺乳动物群落如果迁徙了,人类就要随之迁徙;某种野果秋季成熟,人类就秋季再来,其他季节到该季节成熟的野果所在地生活。这种迁徙的生活,要求携带的东西越少越好,石器自然也是越小越好(相同重量可以携带的个数更多),此外小的石器还节约原料。再有,人类学会给石器装柄之后,石器自然也是越小越容易加工。

在这个时间段中,人类学会了用火,发明了长矛和弓箭,狩猎的效率越来越高,吃得越来越好。但是需要注意的是,这一阶段的人类积累不下来什么“财富”:石器随坏随做,打猎得到的肉和皮毛会腐烂,野果也有保存期限,倒是腐烂的野果发酵成的酒挺好喝。

但是接下来人类不得不改变这种生活状态了:

大概 2.6 万到 1.8 万年前,地球的气候处于一个冰冷期,人类打猎的对象——大型哺乳动物、采集的对象——各类野果,它们的数量减少,分布范围减小。一般来说,我们可以用金钱豹的斑纹来理解,大型哺乳动物和各类野果的的分布,就有点像金钱豹皮毛上的黑色斑纹一样。人类要想获取食物,就必须在一个一个的斑纹间游走。1.8 万年以后,气候逐渐转暖,大型哺乳动物和各类野果的的分布斑纹不断扩大,人类在恶劣环境下练就的打猎采集技术,加上三百万年来积累经验形成的石器工具体系,在气候转暖之后能够获得更多的食物,这些食物超过了人类生存的消耗,出现了剩余产品,就需要储存起来。这种储存的需求可能促使古人选择距离几个食物分布斑块都较近的中心地域兴建定居点——聚落。打猎采集的时候,人类游走于斑块之间,食物盈余之后,就到聚落生活。这种半定居的生活很可能促使了大型石器的诞生——比如石磨盘和磨棒,一些不适合随身携带的器物也找到了使用场景,比如古老的陶器,人们可以使用陶器储存食物等等。定居久了,古人就开始修建房屋和墓葬,房屋里的火塘既可以取暖,又可以做饭……——人类就一步一步地走向了定居生活。

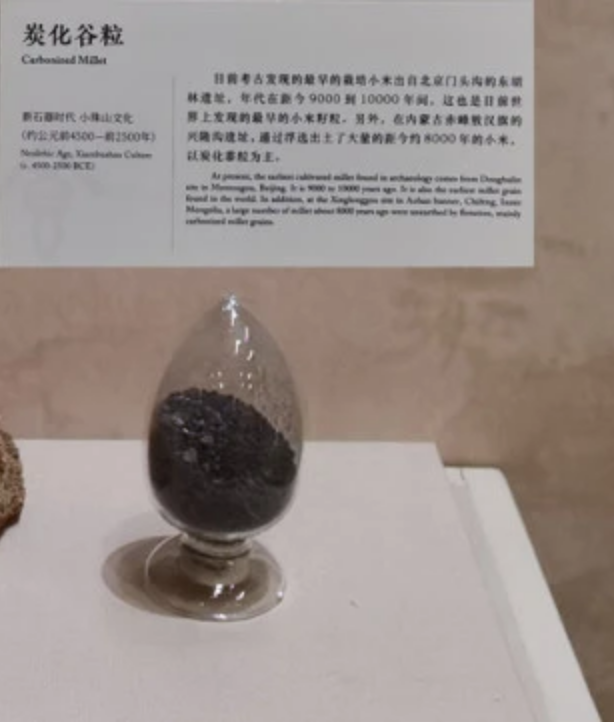

在 1.28 万年到 1.16 万年之间,气候短暂而迅速的变冷,大型哺乳动物和各类野果的的分布斑纹不断缩小。根据 @linyi812 最新的想法#考古# #人类进化# 在过去 5 万年,大型陆… 大型陆生脊椎动物差不多被扩张的人类吃完了。一些古人放弃了定居点,退回到游猎采集的生活方式;还有些古人则开始利用储存的剩余产品来对抗恶劣的气候。植物种子播撒在定居点周围的平整土地上,于是人类驯化了一些作物,开始从采集转变为耕田,比如华北地区在这一时段开始种植小米,南方地区也逐渐种植大米;猎获的活体动物就圈养起来,于是人类驯化了一些野兽,开始饲养家畜,比如这一时期驯化了猪和狗……农业革命开始了,随着农作技巧的纯熟,人类从农业获取食物的能力大大高于游猎采集生活,剩余的粮食和产品页大大地增加了,这反过来促进了人类生活的定居性——毕竟石器可以携带,几千斤粮食可就无法携带了。

在旧石器时代,人类通过经验的积累领悟到同一母系近亲结婚生育的孩子可能会有各种问题,所以人们产生了同一母系不能性交的禁忌,人类也遵守这个禁忌围绕着母系生活。随着农业和畜牧业的出现,男性的身体优势转化为生产力优势,逐渐形成了男性掌握劳动生产主导权的格局。随着剩余产品的不断增加,人类财产分配也倾向于以男性血缘维系财产传承的关系,于是男女构建的家庭带来了加稳定的性关系以及随之维系的财产关系,以及以家庭为基础的社会生产组织形态,以母系计算社会关系的制度就瓦解,形成了新的以父系计算社会关系的新制度,父系氏族诞生了。

随着人类的剩余产品不断增加,足以供养一些人脱离食物生产,而专门生产各种工具,甚至专门从事精神世界的改造——祭祀,随之祭祀仪式不断地复杂,祭祀用品不断地精细化,祭司的影响力在不断地扩大和上升,有能力组织劳力修建大型公共设施;而在一些地区,人类迅速扩张导致部族之间的竞争激烈,人类在斗争中意识到:一方面需要有专门的军事领袖组织部族青壮年进行战争,一方面还要组织全部族劳动力修建防御设施。人类体会到了社会组织的力量,人类社会的结构也在不断地复杂化,形成了社会等级结构和社会组织传统。

分工会致使专门的工匠继续提升生产技能,石器的种类呼应生产的需求也更加复杂了,石锄、石铲、石镢等就有可能用于松土、平整土地、中耕除草等;石刀和石镰多用于农作物的收割;石磨盘、石磨棒和研磨器等则主要用于对农作物或其他采集食物进行碾磨加工等。人类的艺术细胞也浸润到了石器生产,考古发现管状饰、环、吊坠、珠饰等装饰品也在一定程度上提高了人们的生活品位,石头里面特殊的品种——玉器,成为人类和超自然交流的物质象征,石钺、石镞及部分石斧、石铲等可以作为兵器使用,对于聚落防御与部落间战争意义重大,是农业社会稳定运转以及对外扩张以获取更多资源的武力保障。

随着人类定居点的扩张,人类生存所需要的资源种类和数量也逐渐增多,人类需要长时间的呆在资源斑块内获取资源,定居点的功能也在向专业化发展,并且需要同其他定居点交换物资,甚至出现了如高庙遗址那样,专门从事精神世界的活动,而生活所需的粮食都可以从其他定居点交换而来,原始的物物交换进而通过社会组织的力量形成了早期的商贸行为,第三等价物也逐渐走向成熟。

到了这个阶段,我们可以说,人类看到了文明的曙光。接下来专门从事精神生活的古人发明了刻画符号、文字,负责制造工具的古人发现了金属冶炼的秘密,不断积累建筑经验的古人创造出带有城墙和壕沟的城市、大型宗教建筑和大型权力建筑,人类就迈入了文明阶段。

如果我们再把分配考虑进来:最早人类在狩猎采集社会的时候,基本上没有剩余产品,饿了就打猎、采集,完事儿就吃完,吃不了烂掉,除了工具基本上没有个人财产;气候变化和人类打猎工具和技术的进步导致之前狩猎的对象——大型哺乳动物存量降低,人类开始转型研究如何提高采集效率,久而久之发现了部分采集的作物可以驯化种植,进而发明了农业生产。农业生产让人类开始逐渐走向定居,也出现了剩余产品,剩余产品一方面支撑人类开始出现脱离农业生产专门从事其他领域的专职人员,一方面让人口大量增殖,一方面带来分配不均。分配不均的现象导致阶级的出现,一部分人要管理、统治另一部分人进而出现矛盾,人的分布密度上升导致人群之间因为抢夺资源开始出现矛盾。统治、大型建筑和复杂的生产需要组织方法,两种矛盾的出现都需要有组织的暴力,这就导致了国家的出现和文明的诞生。

(所有图片来源于网络,仅作引用)

微信扫一扫

微信扫一扫