实际上, 我们每个人都是食人者的后代。

大多数人都会把吃人与野蛮不开化联系起来。这类见闻在大航海时代最多,食人这个词在西方各种语言里都派生自西班牙语的「Caníbales」,就是「加勒比人」——这是一个生活在小安的列斯群岛的原住民族群。殖民者一边冷酷地屠杀他们,一边兴奋地讲述原住民用融化的黄金灌进几个西班牙人肚子里宰杀吃掉的故事。

西班牙和葡萄牙的殖民者还在南美见证了更广泛的食人传统,被他们笼统称做塔普亚人的原住民会在部落冲突之后将战俘的尸体剁成肉块,架在篝火上烤熟吃掉,妇女们安之若素地背着尸块回家做饭。

事实上,在西方文明全面渗透之前,太平洋上为数众多的热带岛屿,特别是美拉尼西亚,许多原住民文化都普遍存在着食人风俗。

在今天作为度假胜地的斐济尤为著名,这些火山环礁的小岛非常缺乏土地,使得群岛上的诸部落常年处于残酷的敌对状态。每一场冲突之后,他们会将战俘用棍子敲死,或者用刀子割喉,然后在地上垒砌火堆将尸体烤熟——部落中的酋长和祭司地位尊贵,不宜直接触碰食物,会由仆人用特制的食人叉将人肉喂给他们吃。

斐济人的食人习俗可能延续了 2000 年以上,直到 19 世纪末才被西方人遏止,类似的风俗也出现在临近的瓦努阿图、新西兰、新几内亚,乃至更远的苏门答腊。

像这样吃掉战俘毫无疑问是对敌人最彻底的羞辱,也是一种霍布斯的诅咒:热带的岛屿和丛林,环境险恶,资源匮乏,部落只堪维持最小的熟人规模 ,其它部落只是纯粹的竞争者,与会说话的猛兽无异,捉来吃掉是最好的处置。

除了战争羞辱,食人还有其他动机:在许多信奉万物有灵的原住民中,亲友的尸体蕴含灵魂,要把它吃下肚才能重返部落。比如新几内亚的安伽人(Anga),会用竹管捅入死者的腹部收集体液和脂肪用于烹饪,以求将死者的力量传递给家人,然后把尸体制成腊肉长期供奉,继续庇护整个部落。

岛上东部的福尔人(Fore)则为食人赋予了更重大的意义,他们会将死者完全肢解,包上香蕉叶,焖火烤熟了分着吃,不同的部落成员会分到不同的部位:肌肉分给男子,脑子和内脏分给妇女和儿童——结果在 20 世纪中叶,招来了库鲁病的大流行,南部的某些村子里女性几乎死绝。

从 1957 年开始,美国国立卫生研究院的丹尼尔·盖杜谢克(Daniel Carleton Gajdusek)前往新几内亚调查此病,之后与巴鲁克·布隆伯格(Baruch Samuel Blumberg)共同发现了它的病原,因此获得了 1976 年的诺贝尔生理学或医学奖。

造成库鲁病的是朊病毒:朊就是蛋白质,这种蛋白质不能复制自己,但是能将机体内某些正常的蛋白质也改造成朊病毒,使神经系统海绵样退化,最终致命,频繁地同类相食就是它最主要的传播途径——疯牛病是它更著名的案例。

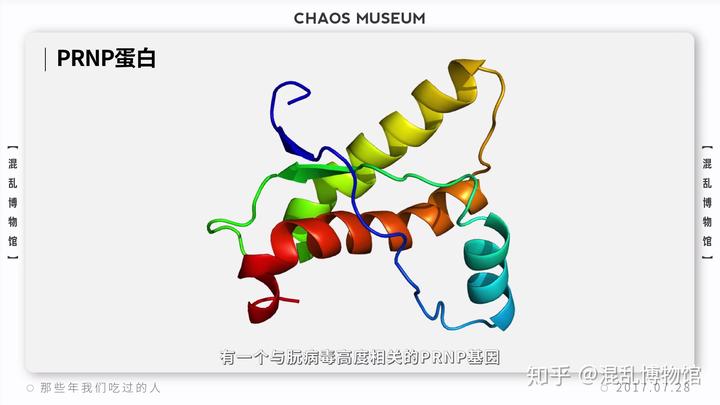

同类相食在人类早期是如此普遍,不仅出现在每个民族最遥远的记忆中,还深深地刻在我们的基因中:几乎所有现代人都在第 20 号染色体上有一个与朊病毒高度相关的 PRNP 基因,能抵抗朊病毒的侵袭——这个基因非常多样,推算有长达 50 万年的历史——这意味着我们每个人都是食人者的后代,在更新世晚期的严寒中,吃掉俘虏的敌人和死去的亲人,足以帮助我们度过最严酷的岁月。

而我们的堂兄尼安德特人很可能对朊病毒更加敏感,甚至因为吃我们感染了朊病毒,于是像感染库鲁病的福尔人一样迅速消亡了,这也是对他们灭绝原因的一种猜想。可能就是吃人者的后代。

微信扫一扫

微信扫一扫