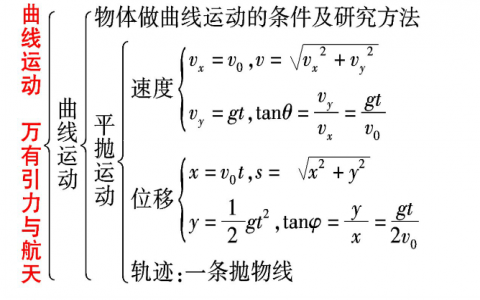

逻辑上,哈密顿原理可以推出拉格朗日方程。但人们的认知过程是:先得出拉格朗日方程,再根据方程的形式总结出更基本的哈密顿原理。

先来看两个问题和两个方程。

第一个问题是约束力问题:如何消去牛顿运动方程中难以求解的约束力?

拉格朗日给出了答案:只要选取相互独立的广义坐标

, 用它们去替代原有的笛卡尔坐标

, 就可以消去约束力和约束方程,让一组相互耦合的牛顿运动方程变成更简洁的相互独立的形式。代换后得到的方程就是拉格朗日方程:

其中

, 是体系的动能与势能的差,称为拉格朗日量。

第二个问题是“最速降线”问题:一个小球在只受重力、不计摩擦的情况下,从一点 A, 以何种曲线运动到不高于 A 的 B 点,使整个过程所需的时间最短?

这个问题可以抽象成纯数学问题:当积分

取极值时,函数

应具有何种形式?

欧拉用变分法给出了这个问题的答案,这个条件下的函数

应满足欧拉方程:

这两个方程是不同的人,在不同的时代,为解决完全不同的问题,而推出的具有完全不同意义的两个方程。但很明显,两个方程具有一模一样的数学形式。

这是巧合吗?

是的。

基于这一巧合,哈密顿提出:既然满足欧拉方程的函数

使积分

取极值,那么对应拉格朗日方程,也一定有积分

取极值。这个拉氏量在时间上的积分就是哈密顿作用量。上面分析说明:力学体系从时刻

到时刻

的一切可能运动之中,只有使哈密顿作用量取极值的运动,才是实际发生的运动。这就是哈密顿原理。从哈密顿原理可以推出拉格朗日方程,但发现的时间,却是拉式方程在先,哈氏原理在后。

捋一下时间轴:1686 年,牛顿《自然哲学的数学原理》出版,提出三定律,经典力学体系初步建成。1728 年,欧拉用变分法求解最速降线问题,得到欧拉方程。1788 年,拉格朗日完成《分析力学》,提出拉格朗日方程。1843 年,哈密顿基于欧拉方程和拉格朗日方程的极度相似,提出了哈密顿原理。

顺便看看同时代的中国:1686 年,康熙爷与沙俄鏖战雅克萨,次年签订中俄《尼布楚条约》。1725 年,雍正爷正全国推行“摊丁入亩”和“火耗归公”。1792 年,乾隆爷正志得意满地撰写他的《十全武功记》。1842 年,道光爷签订中英《南京条约》。

整体逻辑如上,那么拉格朗日方程和欧拉方程又分别是怎样得到的呢?

先看拉格朗日方程。

其实靠牛顿三定律,再加上具体的力的形式(比如万有引力定律),就可以列出质点运动方程:

在笛卡尔坐标下分解为三个方向的三个微分方程:

靠这个方程原则上已经可以解出质点的坐标和速度随时间的演化,经典力学体系已经完备。

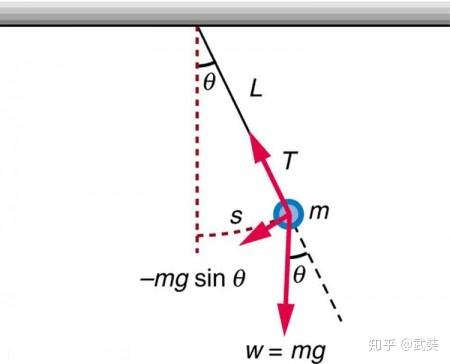

但实际遇到的力学问题千奇百怪,大部分问题光靠牛顿运动方程是难以准确求解的。解牛顿运动方程面临的最大问题就是约束。比如单摆。小球本应在空间中做自由落体运动,但现在用绳子把它拴在固定点 O 上,小球就只能在以 O 为圆心,以摆长为半径的圆弧轨道上运动。这就是约束。绳子施加给小球,让它保持在轨道上不逃走的张力,就是约束力。和重力不同,这个约束力是未知的。

但列牛顿运动方程要求写出所有的力:

按笛卡尔坐标分解:

由于引入了额外的未知量——约束力,方程无法求解。这就是约束带来的最大问题。不过别忘了,我们还有已知条件没有利用,那就是约束方程。由于被绳子约束,小球的两个坐标并不独立,它们满足:

所以

三个方程,三个未知量,原则上可解。所以,含有约束的问题,如果要用牛顿运动方程求解,就必须引入未知的约束力,并同时引入和约束力数量相等的约束方程,使方程组可解。不过这样一来就同时增加了未知量和方程的数量。并且由于坐标不独立,各方向的微分方程相互耦合,极难求解。

拉格朗日给出了全新的解法。他的思路是:虽然约束力很复杂,但是大部分情况我们想知道的只是质点的运动情况,而不是约束力,那么能不能绕开约束力直接求解质点的运动?

答案是肯定的。

约束的实质是降维。绳子把二维平面中运动的小球限制在了一条一维的圆弧上。如果没有绳子,小球在水平和竖直两个方向上的坐标

相互独立,自由度是 2. 有了绳的约束,两个个坐标只要任意给定一个,则另外一个也随之确定,自由度是 1. 所以,只要用一个坐标,就可以确定小球的位置。这个坐标可以是

中的一个,也可以是一个新的参数。这个用以确定小球位置的参数,就是广义坐标。在这个例子里,选择绳和竖直方向的夹角

为广义坐标是方便的。准确地说,应该是选

和

为广义坐标,它们分别表示圆弧轨道的切向和径向。只是这里由于绳子的存在,径向的广义坐标

永远不变。所以只研究表示切向运动的

就可以了。这样,通过坐标变换,就把一个由两个不独立的坐标描述的问题,变成了用一个独立坐标描述的问题。

而且,这样选择广义坐标后,就会发现,约束力

永远沿径向,而切向分量永远为零。于是在我们关心的切向的运动方程里,将不会出现约束力!切向的受力只有重力的一个分量,于是方程为:

如果

足够小,方程可化为:

这和一维线性谐振子的运动方程一模一样,解是正弦函数。这是后话。

这样,就可以把前面那相互耦合的的 2 个微分方程 +1 个约束方程=总共 3 个方程,转化为仅仅 1 个独立的微分方程。

所以说,解一个有约束的力学问题,有两种方法:牛顿方法和拉格朗日方法。牛顿方法的思路是:引入 n 个未知的约束力,为保证方程可解,同时增加 n 个约束方程。拉格朗日方法则截然相反,通过选取恰当的广义坐标,直接消去所有的约束力和约束方程。

这样,面对诸如“套在环上的小环”,“一个端点固定的杆”,“被束缚在轨道上的过山车”等等这样有约束的力学问题时,就总可以用拉格朗日的思路,找到合适的广义坐标,避开约束力去列出独立精简的运动方程了。

就这么简单?

远不是。

“剑一人敌,不足学,学万人敌。”

项羽当年嫌剑法只能一对一打斗,没意思,闹着要学能万人敌的兵法。

诚然我们可以根据刚才拉格朗日的思路,在各个实际的具体问题中找到合适的方向和坐标,把约束力和约束方程避开,列出运动方程。正如用一把剑,把敌人一个一个地杀死。

但拉格朗日和楚霸王同样心高气傲。他岂能满足于“具体问题具体分析”的雕虫小技?他要开宗立派,他要把这种思想升华为普适的,能一劳永逸地解决一切力学问题的根本性方法!

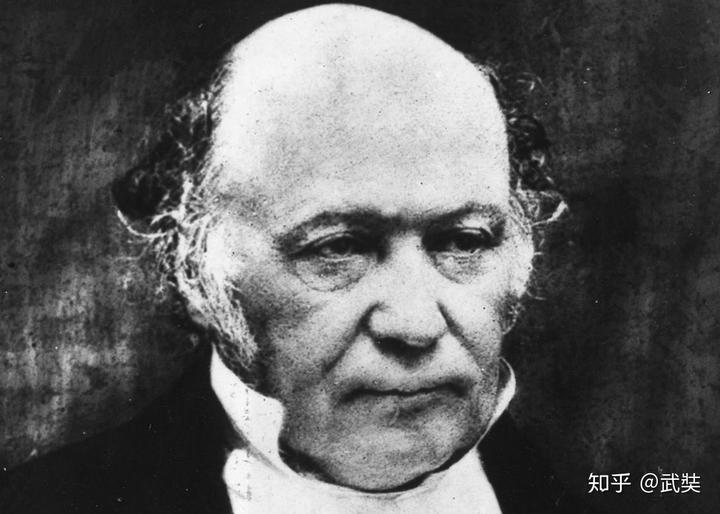

他做到了。1788 年,巨著《分析力学》出版。在这部书中没有一幅插图,完全用数学分析的方法来解决所有力学问题,和牛顿的《自然哲学的数学原理》中比比皆是的几何分析形成刺目的对比。“四大力学”之首的理论力学由此奠基。拉氏从此封神。

那个能一劳永逸地解决所有问题的法门,就是拉格朗日方程:

其中

, 是体系的动能与势能的差,称为拉格朗日量。

是选取的广义坐标。它对时间的导数就是广义速度。

刚才单摆的例子中,

, 动能和势能分别为:

(以最低点为零势能点)

拉氏量:

代入拉式方程得:

即

和上一部分得到的方程一模一样(多乘了一个

, 可理解为力矩和角动量的变化)。

这就是“万人敌”的拉格朗日方程。把动能和势能用广义坐标表示出之后,丢进去,直接输出想要的独立微分方程。

那么这个方程是怎样得到的?

对于一个运动的质点,我们的出发点是牛顿运动方程:

其中,力被分成了主动力

和约束力

两部分。上式也可以写成:

现在希望消去约束力,应该怎么办?

这就要用到一个性质:约束力不做功。原因是质点如果被约束在一条轨道,或一个曲面上时,约束力总是和这个轨道或曲面垂直,从而从不做功。这样,设想如果质点在这个轨道或曲面内发生一个小位移

, 必有

. 于是在牛顿运动方程两边乘上

, 即可消去约束力:

这就是达朗贝尔原理。注意刚刚乘的小位移

并不是任意的,而是要在约束允许的范围内。它也有个专门的名字,叫虚位移。把上式在笛卡尔坐标下展开:

把

记作

. 可以把上式写成紧凑的形式:

由于约束的存在,虚位移的三个分量是不独立的。他们的关系由约束方程决定。如果约束是一个曲面,则有一个约束方程。如果约束是一条曲线,则有两个约束方程。如果不存在约束,则三个方向的虚位移独立,可任意取值。这时运动方程就退化回牛顿形式。

假设约束后的物体自由度是 2,则可选取 2 个独立的广义坐标

取代

来描述位置:

所以,虚位移可表示为:

一般地,有:

把它代入达朗贝尔原理等式,就可以把笛卡尔坐标替换为广义坐标:

求和次序可交换:

由于各个

独立自由,可任意变化,于是每个

前面的乘数必须为零:

到了这里,就把按笛卡尔坐标三个分量方向划分的相互耦合的方程,转换为沿广义坐标方向的独立方程。但是还没完,我们还需要把方程里残留的笛卡尔坐标

都消掉,变成彻底由广义坐标表示的方程。

方程左边由两项构成,第一项简单:

它表示力在广义坐标

方向上的分量,叫做广义力。如果质点受到的力为保守力,则广义力还可以表示为势能的函数:

第二项比较棘手:

怎样消去其中的

?

利用分部求导法则,可以先把二阶导数降为一阶导数:

可以看出,

其实就是动量在某个方向的分量,它等于动能对速度的导数:

这样前面的式子就变成:

离成功越来越近了,可惜还差一点。我们希望可以消去中间变量

而把式子全部表示成动能

和广义坐标

之间的关系。令人欣慰的是,确实可以做到这一点。

首先,由复合函数求导法则,有:

两边对

求导,可得:

①

另外,还是由复合函数求导法则:

因

与

无关。所以上式变成:

②

实际上就是

可以交换求导次序。

把 ① 和 ② 代入

的表达式,得:

把算出的

和

代回原方程有:

这就是拉格朗日方程。如前所述,如果物体受力为保守力,广义力还可表示成势能的函数,于是方程可写成:

移项合并就可得到最常见的保守系的拉格朗日方程:

其中

, 是体系的动能与势能的差,称为拉格朗日量。

还要说明的是,上面的推导是基于一个质点的运动,其实很容易就可以推广到 N 个质点的力学系统。只需要把所有物体的自由度都加到求和号里,把求和总数由 3 变成 3N 就可以了,其他一切不变。

至此,终于得到“一劳永逸地解决所有力学问题”的方程。不得不说,拉格朗日实在太伟大了。

再来看看欧拉方程。

引入欧拉方程的目的很单纯,就是要解决“最速降线”问题:一个小球在只受重力、不计摩擦的情况下,从一点 A, 以何种曲线运动到不高于 A 的 B 点,使整个过程所需的时间最短?

把整个过程分成一系列无限小元过程,则下落的总时间为:

只有这个式子没用,关键要把时间和轨道方程联系起来。设水平向右为

轴正方向,设竖直向下

轴为正方向,设曲线方程为

下落过程中,小球重力势能不断转化为动能,于是

于是

也就是,当小球运动到

这个高度时,速度的大小。而在高度

处,一小块轨道的弧长为:

所以小球在轨道上运行一段弧长所需的时间,也就是一个元过程的时间为:

于是整个过程所花的时间:

其中

和

都是

的函数,这就把时间和轨道的曲线方程联系起来了。到此为止都很容易理解。但问题才刚刚开始:什么样的

才能让

是最小的呢?

这里插一句,“最速降线”问题是约翰·伯努利(1667-1748)为了和同时代的其他大神飚智商在 1697 年创造出来的题目。当时除了约翰本人以外一共四个人算出了答案,他们是:约翰的哥哥雅克布·伯努利(1654-1705),约翰的老师莱布尼茨(1646-1716),约翰的学生洛必达(1661-1704),还有牛顿(1643-1727)。他们的解法各有特点,其中不乏特别巧妙的地方,比如约翰就利用了几何光学的费马原理给出了非常简洁的推导。不过这里不打算详细介绍这些解法,因为这和本文主题并无多大关系。

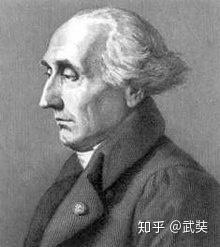

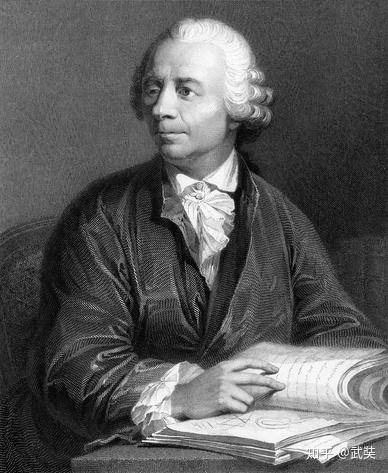

这里想说的是约翰·伯努利的另一个学生欧拉(1707-1783)基于最速降线问题提出的一种思考问题的套路——变分法。

还接着上面的式子说。刚刚算出小球滚落的时间为:

这本质上是一个求极值的问题,也就是:当

为何种形式的函数时,

取极值?欧拉不仅仅局限于这一个具体的函数形式,他把问题抽象为更一般的形式:

即上式中当

为何种形式的函数时,

取极值?

注意这里

的取值取决于函数

,即对于每一种

的形式,都有一个

的数值与之对应。于是

就是关于函数

的“函数”。但这种“函数”并非通常意义的函数,因为它的自变量不是数,而是函数。这种“自变量是函数的函数”,就是泛函。欧拉就这样把一个具体的求“最速降线”问题升华成了一个抽象的求“泛函极值”的问题。

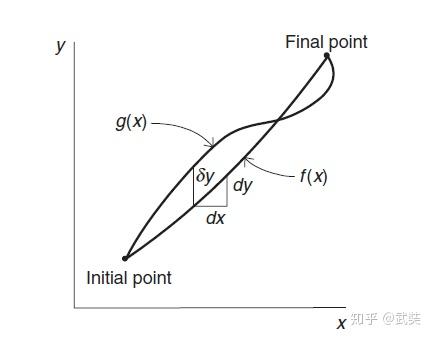

如图,AB 是两个固定点,函数

可理解为 AB 之间的一根琴弦。现在轻轻拨动琴弦,让函数

有一个小变化,变为

, 这里

就称为函数

的变分,也就是一个函数整体的变化。为了和数的变化——微分区别,用希腊字母

表示。

变化时,泛函

也相应改变。改变量为:

这个泛函的变化量就称为泛函的变分,记作:

现在要求的是泛函

何时取极值。大家都知道如果求一个函数

的极值,只需令

就可以求出。可是泛函的自变量是函数,它极值点怎么求?

设问题的解,即让泛函取极值的函数为

. 让

有一个小变化,变为

. 把变分表示为一个小参数和任意一个函数的乘积:

这样,泛函

就成了参数

的函数。这样,就把关于函数

的泛函,转化成了关于参数

的函数,这就巧妙地把泛函极值问题转化为函数极值问题。因为泛函取极值时,参数

,所以有:

泛函变分可表示为

所以

和

是等价的。于是整个问题就转化为:

取何形式时,泛函

的变分等于零?也就是:

用分部积分法把上式第二项做代换:

代回,得:

因为端点 AB 固定,所以在 A 点和 B 点处

, 所以上式第一项为零,所以:

要让上式为零对于任意

都成立,必须有:

也就是:

这就是欧拉方程:要让泛函

取极值,函数

必须满足的方程。

只要把具体的关系

代入欧拉方程,即可求得最速降线。最终的解可以用参数方程表示:

这是一条摆线,也叫旋轮线。这里就不多说了。

1728 年,欧拉用变分法求解最速降线问题,得到欧拉方程。60 年后,小欧拉 30 岁的拉格朗日完成《分析力学》,提出拉格朗日方程。这是在时间、空间、思想上都完全独立的两条线,却神奇地得到了一个长得一模一样的方程。后来大家合称它们为欧拉 - 拉格朗日方程。

又过了 50 多年,小拉格朗日 70 岁的爱尔兰人哈密顿让这两条独立的线交汇。他看到两个方程的一致性,自然地想到:既然欧拉方程背后对应着一个取极值的积分,拉格朗日方程自然也有。这个积分就是拉格朗日量对时间的积分,也就是哈密顿作用量。一个力学体系,实际走过的路径必取哈密顿作用量取极值的那一条,这就是哈密顿原理。

像这样把一个老方法应用到新问题,得到新结论的故事,在物理学历史上比比皆是。

比如后来,又是哈密顿,把勒让德变换应用到拉格朗日方程,使之降阶,导出了他的哈密顿方程,创立和拉格朗日力学同样重要的哈密顿力学。理论力学双峰并立之格局始成。

这是后话。

完。

微信扫一扫

微信扫一扫