献给 Eva,你是我心中的光。

前言

当我看到这个问题的一刹那,我的大脑直接堵塞了,

不是因为没有可讲的,而是因为可讲的实在是太多太多了,

我一时间不知道该从何处讲起,

可以说,历史上绝大多数画家的造型都是依赖光影去表现的,

光是他们画面中不可或缺的成分,

所以当问到我“有哪些画光的画家?”时,

题主,你想要看的是哪一种?

是抬头仰望教堂穹顶之上的圣光?

还是低头发现寻常角落里的那位主角 ?

是卡拉瓦乔及其追随者于黑暗之中照亮的黑影强光?

还是印象派那绚烂夺目的缤纷光彩?

是激浪之上对大自然鬼斧神工的赞叹?

还是午后的平淡温柔?

是对颜料和光感上的极致突破?

还是竭尽全力所留下的那一瞬?

是借由自我对整个世界的洞察?

还是东方独有的克制和含蓄?

是对光学理论的实践?

还是另一种虔诚的皈依?

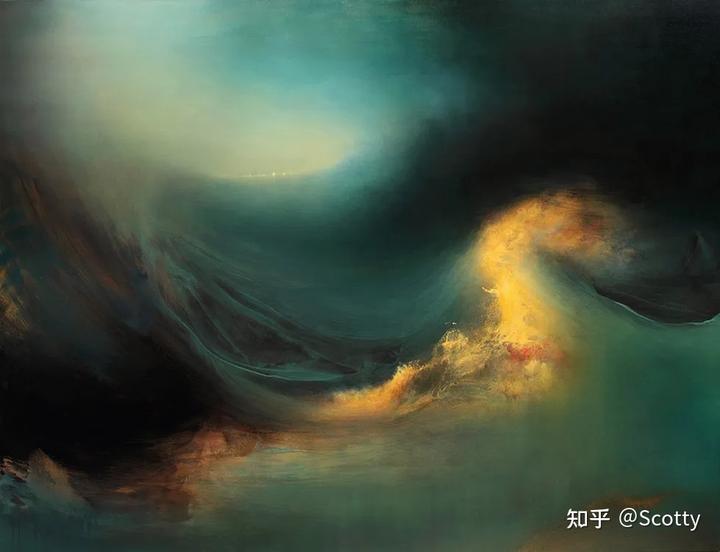

是内景的波涛汹涌?

还是对外在世界的探险征服?

是日落余晖的波光粼粼?

还是朦胧夜色中的皎洁月光?

是视光影为二维构成的理性?

还是将颜料挥洒于光中肆意涂抹的激情?

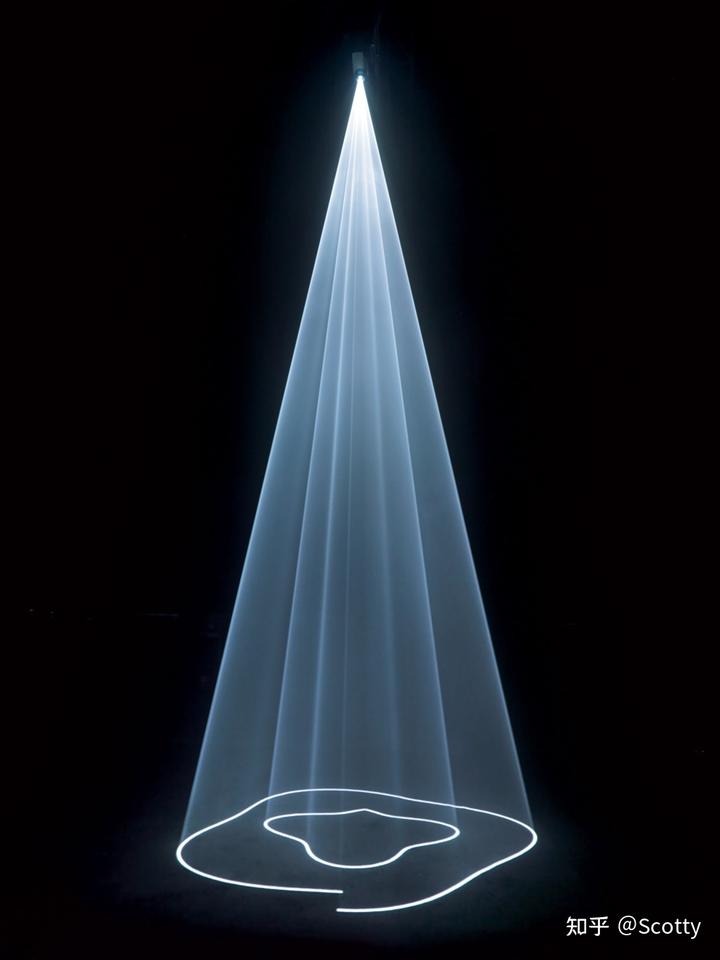

是于空间中的肆意舞动?

还是大家一起变成...额.....

太多了,实在是太多了,没办法包罗万象,我能做到的,只有尽全力把这些做一个最基本的梳理,尽可能地带大家窥见其中的精彩和内涵。

微末之光

这一节的画家在选景的时候都非常有意思,他们都没有选择宏大的场景和视角去作画,而是选择一些寻常普通且容易被忽视的视角去表现光,仿佛就是告诉观者:这幅画面就是专门为了光而搭建的,伟大的光其实并不需要伟大的场景,光是能于微末之中勾勒动人之处的存在:

阿部智幸(Abe Toshiyuki)

日本水彩画家,1959 年出生于日本坂田,于日本国立大学学习艺术教育,后从事近二十年的美术教育事业,2008 年开始从事全职艺术创作。

他笔下的光会以四季为主题归纳,我们可以感受到光在他的作品中的姿态是多元化的,而他能通过水彩熟练地驾驭每一种姿态,而阿部智幸的取景也如我前面所言,都是一些日常普通且不起眼的小角落,力求在寻常之中通过对细节的把控来画出光的精彩,也是为了唤起每个观者记忆深处的共鸣:

他对光是偏执的,他追求复刻一种“安静”的光,大意是当你看到光的第一眼,其震撼的美感让人感觉世界在一瞬间变得安静,你接收不到外在的声音,世界仿佛好像静止,而你早已被眼前的那抹温柔所感动:

他认为光赋予了人类生命,且人类还可以用双眼去感知其存在是它的馈赠,光的存在对于人类而言简直是一种奇迹,阿部智幸对光充满了感激,他不想忘记这份在不经意的日常生活中感受到的奇迹,正因如此,他拿起画笔向人们传递他的这份感受:

Carl von Marr

(1858-1936),德国画家,1858 年出生于美国威斯康星州密尔沃基,而后于德国慕尼黑艺术学院和柏林艺术学院学习艺术,1893 受聘于慕尼黑艺术学院担任教授,1919 年担任慕尼黑皇家学院院长。

上面这幅画名为《夏日午后》(Summer Afternoon),光透过树叶繁密的屏障,在地上留下跃动闪烁的光斑,光斑被绘制地柔和巧妙,散发出懒洋洋的柔美的光泽,而这也正是画面的氛围基调 ,画面呈现出一股极强的趣味性与活力,光很容易画强画亮,但画得这么微妙克制的仅此一家,斑驳的阳光如画龙点睛般升华了整个画面。

他笔下的绘画题材众多,也不乏极为宏大的叙事绘画,但我个人反而很喜欢他取小角度的风俗绘画,这类生活题材在当时的德国很流行,这还是得益于印象派的影响力,室外风俗写生他们开了个好头,传到德国后,德国画家则把这种题材和现实主义表现手法进行结合,Carl von Marr是其中的佼佼者,他能利用光捕捉到极为细腻的温情时刻,并能把他眼中的那种微妙的氛围完整地呈现出来,不仅仅是光的微妙,更是空间氛围的微妙,乃至人情感的微妙。

Petr Kozlov

俄罗斯画家,1967 年出生在西伯利亚,俄罗斯艺术家联盟会员。

Petr Kozlov 画面的气质和编排上有他自我独特的观察视角,更贴切地说像是“冷寂中的一丝温暖”,对于光的描绘是他的一门绝活,也是均衡平淡的画面中极为出彩的亮点。

他极为擅长营造画面中朦胧静谧的氛围,但这丝氛围的营造最终目的却是为那抹视觉中心的光影塑造张力,或者说搭建一个舞台,参考于真实世界的光影才是这个舞台的主角。

Petr Kozlov 笔下的光影也是千变万化的,水面反射的点点流光、角落一隅的树荫斑驳、阴天湖面的暗光剪影.....每一张都费尽心思给那么一小撮光影搭建舞台:

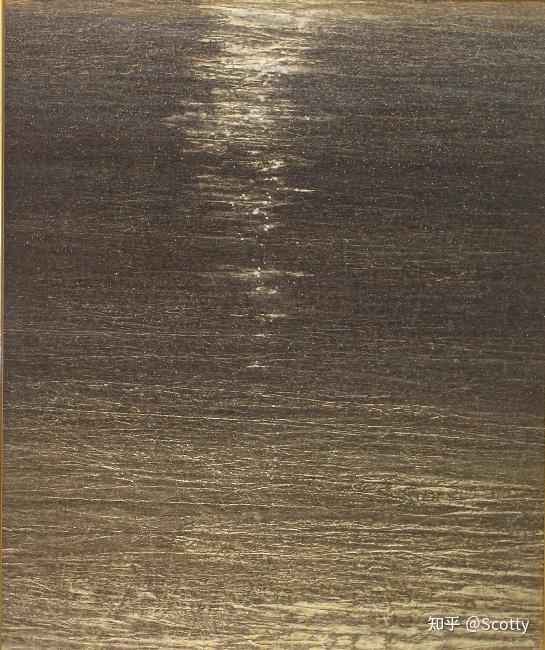

Alexander Kiselyov

(1838—1911)俄罗斯风景画家,1838 年出生于赫尔辛基郊外的俄罗斯海军要塞斯维堡,1864 年毕业于帝国艺术学院,1876 年起加入巡回画派。

我满怀敬意地把 Alexander Kiselyov 的这幅作品放在全文的最前列,他笔下的湖水波光涌动、涟漪潋滟,在整体表现上又克制委婉,这视觉唤起了我过往人生的某些黄金体验,它象征着某些逝去的美好,并将其于眼前浮现。

在所有光的分类中,我把这一类放在了最前面,作为精致且巧妙的开胃菜,这些作品的创作者们在艺术史上并不算很知名,但他们的作品却直观地打动了我,他们被寻常自然的一瞬间所感动,用画笔将这份感动传递给他人,揭示我们每个人生活的不凡,我想这就是造型能力所存在的意义吧。

光中奇景

这个环节的创作者在取景和构思往往于大处着眼,描绘着令人惊心动魄的宏大场景,他们仿佛诉说着光的另一种存在形式:伟大奇景亦于光中照耀,而这些奇景的描绘者,他们每一个人都与浪漫主义息息相关。

Joseph Mallord William Turner(透纳)

(1775-1851)英国画家,我们一般称他为透纳,站在艺术史角度,透纳真正的成就是使风景画与历史画相提并论,进一步让艺术家的艺术表达贴近自我,于过往而言,他的风景艺术是革新的,这种革新是从视觉上开始的:

这幅颇具政治意味的历史画《暴风雪:汉尼拔和他的军队穿越阿尔卑斯山》是他的创新,虽然说是历史画,但风景的占比非常之大,透纳的处理非常有意思,比起战争场面的描绘,他把笔墨用在了背景的暴风雪之上,他笔下的自然猛烈且狂暴,仿佛要将一切吞噬,波涛狂浪之中还射出令人目眩的光,于绝大多数的观者而言,他们看不到汉尼拔,看不到山上的战争,他们第一眼看到的只有那狂暴的自然和迸发的光芒,并为之所震撼,人的渺小和自然的雄伟在画面中有着强烈的对比。

透纳极其擅长描绘动态的光、风、雾、云等自然风貌,对于空气透视与空间纵深推移更是手拿把掐,他将水彩技术与油画颜料相结合,创造了轻盈、流畅和短暂的大气效果,而光与这类潮湿的空气所产生的微妙交互则被他精准呈现出来:

透纳的光是朦胧且璀璨的,朦胧是源自湿润多雨的英国练就了他笔下水气弥漫,而璀璨则是运用色彩对比烘托出画面中爆发性的强烈光源,晚年的透纳力求表现出纯净的光彩而使用更透明的油,这让他笔下的光看起来极具戏剧性的张力。

他笔下的自然并非是凝固的而是运动的,这昭示着自然的变化无常,这种感受很容易将自然拟人化,让人意识到“自然是有情绪的”,正如他的头号迷弟John Ruskin所言:透纳是“激动人心、真实地衡量自然情绪”的艺术家。通过透纳,人们才意识到,原来风景画亦可以彰显举世天才溢满的才华,于一切景语之中挥洒着自我澎湃的激情并通达艺术的至高:

上面这幅《暴风雪:离开海口的蒸汽船》属于是晚年透纳的巅峰之作,彼时的透纳已经是 67 岁的高龄,为了描绘真实的自然,在暴风雨前,他命令船员将他捆绑在桅杆之上以便观察风暴中的大海,这场冒险长达四个多小时,劫后余生的他画下了最真实的光,画面中海天难分,于混沌的风暴之中,一抹螺旋式的光出现在画面的视觉中心成为旋涡之眼,带给人一种身临其境的真实,整幅画无论是构图、颜料还是表现技法都是革新性的,透纳无疑走在了时代的前沿,而这种对真实的追求也影响了印象派。

除开对真实的追求之外,浪漫主义画家透纳在笔下也有着自己的情感流露,例如上面这幅《维苏威火山的爆发》,透纳并没有亲眼看过苏威火山的爆发,这是他自己的想象创作,也是他灵魂的流露,火山喷发,冲天的火光将世界渲染,迸发的不仅仅是火山,也是透纳自我抒发情感的光彩,不少人把这幅画和透纳早年的悲惨遭遇结合起来,并把此画视为透纳负面情绪的宣泄,在我看来则没这么简单,最起码不应该是单纯的负面情绪,这喷薄的火光更像是一个艺术家澎湃且情难自禁的复杂内心世界。

透纳在光的塑造上之于艺术史而言实在是太重要了,他影响了后世的众多画家,也为新生力量的变革提供了理论基础和技术底气,有无数后人从透纳的画面中汲取营养,而这其中,美国哈德逊河派作为欧洲浪漫主义运动的产物,对透纳有着最为直接的传承与发展。

John Martin

(1789—1854)英国浪漫主义画家。

如果列举透纳是题中应有之义,那下面这位和透纳同时代的画家就是纯属我个人夹带的私货了,我认为 John Martin 是一位被艺术史略微低估了的画家,他跟透纳是好朋友,在浪漫主义对美国哈德逊河派的影响上他起到了重要的视觉启发作用,也对拉斐尔前派的众多画家产生了深远的影响,对后世的电影视觉创作和文学艺术有着重要的启发,同时他对于现代 CG 绘画和游戏制作领域有着非常深刻的影响,更有甚者,如果真的要追根溯源,我认为中国画廊千千万万“行画”的祖师爷就应该是他:

如果说透纳 1812 年的那幅《暴风雪:汉尼拔和他的军队穿越阿尔卑斯山》对当时的视觉是一个巨大的突破与影响,那么我们便能在 John Martin 的画作中清楚地看到透纳的影响力,这幅画面的构图和思路无疑是借鉴过透纳的,几乎就是翻版,而他没透纳伟大的地方恰恰也是这里,他把这种对天空的构图和视觉效果直接挪用在了他的很多其他作品里,好看也惊艳,但是看多了就很快进入疲劳:

他笔下的光是奇幻且宏大的,是通过精心构图而搭建的宏大舞台主角,而光也侧面衬托了这个宏大的舞台:他对空气透视的把握很精准,光是画面的主角,但也是他画面空间中的最远端,所以视觉中心虽模糊,但他却处理得朦胧耀眼且引人入胜,这营造了画面极大的空间纵深,他的这一优点被哈德逊河派给完全继承了,但我国的“行画画家”们却没学会:

他的追随者中,有个名叫科尔(Thomas Cole)的英裔美国人,科尔便是美国哈德逊河派的创始人,十九世纪 30 年代左右,美国人科尔回到了英国,在那里他看到了透纳和 John Martin 为首的一系列英国浪漫主义画家的作品,这种视觉让他深受启发,也奠定了哈德逊河派的绘画语言:

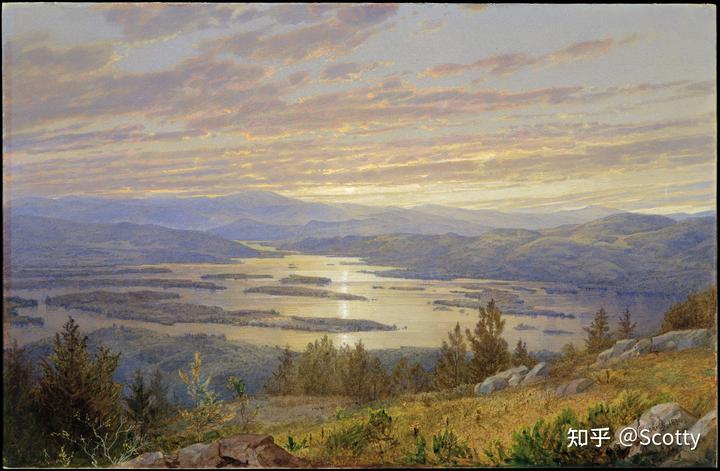

Albert Bierstadt

(1830—1902),美国哈德逊河派画家,该流派的核心代表人物之一。

正如前面所言,哈德逊河派继承了 John Martin 的这种绘画语言:他们在创作中非常注重前实后虚的表现手法,这种手法给人强烈的真实感,但这也会导致视觉中心极难刻画出彩,作为互补,他们在技法上多用光去描绘视觉中心,在远处的视觉中心虽然稍显模糊,但在光的照耀下会呈现出一种朦胧耀眼的美感,这种理想化的描绘也非常符合浪漫主义的表现形式,在视觉上做到了一种极致:

Albert Bierstadt 算是哈德逊河派中尺幅最大的画家之一,一幅画动辄两三米尺幅,这也使得他能够容纳进海量的细节入画,呈现出一股细腻的质感,站在他的作品面前欣赏,会有一种身临其境的感受。

有些评论家认为他的作品里的浪漫主义风格过于夸张,以至于作品有些“失真”,在我看来,失真是必然的,Albert Bierstadt 的光影布置是一种极度理想化的戏剧性用光,自然在他笔下因光而得到了一种主观的美化:

其实就我个人而言,我比较欣赏这种主观的用光,其实现代很多 CG 艺术的场景描绘就是这种用光的手法,在这么一个盛大的舞台之中,光被精心编排于画面视觉最精彩的地方出现,它掌控着画面基调,引导着观者的目光投往心中的彼岸,这一点也是 John Martin 的视觉遗产:

如果说这一位风格上很像是 John Martin,那么下面两位画家则多了一丝透纳的味道:

Thomas Moran

(1837–1926),美国哈德逊河派画家、版画家、水彩画家、探险家,1837 年出生于英国博尔顿市,7 岁时随家人移民到美国费城。Moran 于 1856 年在他哥哥的画室里接受系统美术教学,这段经历让青年时期的他深受透纳的影响,并成为透纳的狂热粉丝,1871 年,Thomas Moran 加入了黄石地区的第一批地质调查队,正是这次探险让他产出了大量针对日后黄石公园的一系列作品并成为美国最知名的风景画家之一。

受透纳技法的影响,Thomas Moran的画面在哈德逊河派中称得上一股清流,同样是画光,他的光用得更自然且真实,对于光与空气的关系把控地更精细老练:

从他的视觉中心去观察,会发现 Thomas Moran 对于透纳技法上的学习很深入,不论是光的颜色还是雾气的微妙氛围都有几份神似,但主旨却有所不同,19 世纪的美国仍在探索发掘美洲大陆的奇景,而他们笔下的光更像是一种民族主义的渲染,将美国描绘成美好的理性田园,而这份实打实的探索写生的创作过程里,也体现了一种美国的西部精神:

我个人更喜欢他在威尼斯写生的作品,在这个系列里,我读出了他和透纳的神交,他自己的技法变得更为自由洒脱,对光的描绘也更温情澎湃,让我耳目一新:

甚至不难看出他自己创造的一些东方主义的幻想作品也会从威尼斯的写生中直接取材:

Frederic Edwin Church

(1826-1900),美国哈德逊河派画家,该流派的核心代表人物之一。

他和 Albert Bierstadt 同属于第二代哈德逊河派的画家,我喜欢他笔下的雨后彩虹,那是他个人更精巧的一面,一种像透纳的对于光与潮湿的空气所产生的微妙交互感,这种潮湿朦胧将他的彩虹光芒衬托得异常精彩:

哈德逊河派的画家往往会利用光去描绘一个朦胧的前方,它不远,但又有一定的距离,它唯美,但你又没办法看得特别清晰,它是世外桃源般的美好,它好像唾手可得,它激起了你想要往前的探索欲望,快去发现去征服去安居吧!这背后暗含的,恰是彼时美国的社会心理写照,而几乎同时期的俄国,也有着不少画光的大师:

Ivan Konstantinovich Aivazovsky(艾瓦佐夫斯基)

(1817-1900)亚美尼亚裔俄罗斯浪漫主义画家,被认为是最伟大的海洋艺术大师之一,我们一般称他为艾瓦佐夫斯基,1833 年于帝国艺术学院学习绘画,1837 年加入俄罗斯军事艺术班学习,1839 年参加克里米亚海岸的军事演习并会见海军上将,1840 年被派往欧洲学习,1844 年被任命为帝国艺术学院院士,并被任命为“俄罗斯海军的官方艺术家,负责绘制海景、海岸风光和海战”。

如透纳那般,每一个伟大的海景画家都会把自然当做活物去对待,艾瓦佐夫斯基也是如此,他极其擅长描绘变化无穷的大海,他知道如何绘制涌动的暗流和翻腾的激浪甚至是浪尖的浮沫,更绝的是,他笔下的浪有着透光般的果冻质感,这个独门绝招几乎出现在他的每一幅海景作品之中,光在他的笔下被完美融进了透明的海水之中,并成为了画面中的首要亮点:

艾瓦佐夫斯基对光的把控能力同样也相当高明,这得益于他多年在海上对自然风貌的观察,他的技法曾经得到了欧洲各国同行的认可,他身兼彼得堡、罗马、佛罗伦萨、斯图加特和阿姆斯特丹五所美术学院的院士,他和透纳的海景都不是静态的,但艾瓦佐夫斯基更突出的地方在于,他能把控动态之中绝美的一瞬间,并把光注入其中:

艾瓦佐夫斯基笔下的光非常多元,而且他对于不同的光之前的质感差别把握得非常好,在风景画的用色上也是出了名的大胆奇异,经常会使用高饱和度色彩来渲染画面色调,这种胆魄并不是百分百的写生,艾瓦佐夫斯基的画面往往是下船后凭借自己的记忆去创作,这一点能从他的几个好友对他作品的谈论中佐证,而这种创作思路也非常浪漫主义:

大概是 1855 年,艾瓦佐夫斯基的工作室里迎来了一位 14 岁的希腊裔青年小伙当学徒,小伙给他调了五年的颜料,也在他那学了不少东西,尤其是对光的描绘,数十年以后,小伙也成为了俄罗斯的大画家,这位小伙的名字叫做库因芝:

Arkhip Ivanovich Kuindzhi(库因芝)

(1841—1910),俄罗斯画家,我们一般称他为库因芝,1841 年出生于马里乌波尔(现位于乌克兰境内),儿时极其热爱绘画,但家境贫困,加上父母早年逝世,库因芝不得不从小就出来工作以养活自己,1855 年开始成为艺术家艾瓦佐夫斯基的学徒,1860 年在摄影工作室担任修图师,在工作之余他一直坚持绘画,1868 年于圣彼得堡艺术学院(列宾美院的前身)学习艺术并于 1874 年成为俄罗斯巡回画派中的一员,1910 年因肺炎于圣彼得堡去世。

艺术跟科学其实是紧密联系的,正如维米尔有个好友叫列文虎克,库因芝也有一个好朋友叫门捷列夫,库因芝经常旁听门捷列夫的课程并参加他们家的学术沙龙,加上库因芝早年在摄影工作室搞修图的经历,使得他对于光线与色彩的感知上产生了浓厚的兴趣,后来决定前往欧洲其他国家去研究大师的作品,并开始在画面中获得突破,让画面产生了非常美妙且自然的视觉效果,高纯度的色彩和自然的渐变效果带来一种真实且微妙的观感,仿佛画面被一束灯光所照射,这是绘画材料在科学上的突破:

作为当年的先驱者,库因芝在画面效果上可谓是相当专注且有自信,当年下图这幅《第聂伯河上的月夜》完成后,他便专门为这幅画举办了展览,布展时,展厅被设计成黑暗封闭的密室,没有光,黑暗的展厅里只有这一幅画,一小束灯光照射在画上,将观者瞬间带入第聂伯河的夜色之中:

虽说库因芝曾经是巡回画派的一员,但是他跟巡回画派的现实主义的艺术理念并非完全一致(这也是后面他遭受质疑并退出的原因之一)我们不难从画面中看出画家自己独到的构思和浪漫主义的色彩,主观情感早已传递出来,他的画面中表达的不是现实本身,而是一种对现实的反思和和沉淀:

“Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи./ 光的幻觉是他的神,没有艺术家能像他一样成就这个绘画奇迹。“——列宾

William Trost Richards

(1833-1905)美国哈德逊河派画家。

有没有一个画家能画出艾瓦佐夫斯基的果冻海浪,并传承哈德逊河派的视觉语言呢?William Trost Richards 的画面大概就是这样,而且他笔下的光变得更加真实微妙了,而不是过往前辈那种浪漫主义式的美化和渲染,也没有去刻意地设计或布置光影,秉承的是一种自然风光的描绘:

他代表着哈德逊河派的一种新的风貌,几乎过往的每个哈德逊河派画家都会把画面前景画得很黑很深,目的自然是为了衬托画面中心的光,但 Richards 弱化了这一点,他处理得更有层次,更自然,这使得画面清新透亮了起来,也代表一种美国现代式的风景审美即将诞生:

Anna Katarina Boberg

( 1864 - 1935 )瑞典画家,1901 年她与丈夫一起前往挪威旅行,期间 Boberg 被挪威北部的壮丽景色和自然风光迷住了,尤其是罗弗敦群岛,在接下来的 33 年里,她主要画罗弗敦群岛的风景和人物写生。

Boberg 在绘画一途属于是自学成才,从她略显莽撞的笔触和极地冬日的酷寒中都能察觉出她在写生创作时的不易,但反而在艰难之中闯出一股生猛的气息,就画面精美程度而言,她远远比不上前面几位艺术史上的名家,但我喜欢的她笔下对挪威极光的写生创作,我能感受到她笔下的急促和冲动以及想要将转瞬即逝的美好速记下来的欲望,这股能量打动了我,也让我记起了写生绘画的初衷和浪漫主义的创作主旨,既反映客观现实上侧重从主观内心世界出发,抒发对理想世界的热烈追求:

光中奇景的精彩是浪漫主义留下瑰宝,放眼整个艺术史,这并不是光的起点,也不是光的新生,但这的确是在印象派光色统治之前光的高峰时刻,景语皆情语,对光照耀下的奇景描绘,不仅仅是对自然鬼斧神工的惊叹,更是种对人类自我崇高精神的赞歌。看着这些奇景,曾经的我也不禁思考,光是怎么样发展到这个地步的?光早期的模样是什么样的呢?

神的金光

让我们把视野投向文艺复兴时期,投向绘画艺术中的光还比较稚嫩的模样,从那里开始欣赏光在宗教艺术和神话典籍中的呈现形式,得益于人文主义,这个过程是从束缚到解放的,从单一到多元的,从严肃到生动的,从克制到浪漫的,我们将会看到光的表现手法是怎么一步步由天才们拓展开来。

这里我不得不讲一个基督宗教艺术的小知识,源自神学家奥古斯丁的光照论:在基督宗教的观念里,光大致分两种,一种是神的光,它源自上帝,它无色无相,它不可被看见;另一种是我们能看见的光色,它构成了我们的视觉世界。在基督宗教早年的观念里,是前一种“不可见的神之光”的照耀之下我们的眼睛才能可见后一种光彩,我们眼中看到的光彩,是被“不可见的神之光”给激活的。

但在宗教绘画中,不知是为了便于普及教义,还是为了于信徒心中树立神的至高,教会往往会把这“不可见的神之光”用金色颜料给画出来。所以说,绝大多数基督宗教艺术绘画都会出现两种光,一种是寻常光和自然光,一种是“不可见的神之光”,而那“不可见的神之光”非常好辨认,它是独特的金色。甚至庶几可以反过来讲,在基督宗教艺术中,金色的光往往就是神的光。

Fra Angelico

(1395-1455)意大利文艺复兴早期画家,多米尼加修道士,我们一般称他为安吉利科。

这幅《天使报喜》是安吉利科在 1420 年绘制的祭坛画,是非常经典的圣经题材,画面中央描绘了大天使加百列在室内拜访圣母玛利亚,圣母与天使加百列将双手虔诚地交叠在胸前,表达着对上帝意志的服从。画面左侧则是描绘亚当和夏娃正被逐出伊甸园。

到了第六个月,天使加百列奉天主差遣,往加里肋亚一座名叫纳匝肋的城去,到一位童贞女那里,她已与达味家族中的一个名叫若瑟的男子订了婚,童贞女的名字叫玛利亚。天使进去向她说:“万福!充满恩宠者,上主与你同在!在女人中你是蒙祝福的。”她却因这话惊惶不安,便思虑这样的请安有什么意思。天使对她说:“玛利亚,不要害怕,因为你在天主前获得了宠幸。看,你将怀孕生子,并要给他起名叫耶稣。他将是伟大的,并被称为至高者的儿子,上主天主要把他祖先达味的御座赐给他。他要为王统治雅各伯家,直到永远;他的王权没有终结。”玛利亚便向天使说;“这事怎能成就?因为我不认识男人。”天使答复她说:“圣神要临于你,至高者的能力要庇荫你,因此,那要诞生的圣者,将称为天主的儿子。且看,你的亲戚依撒伯尔,她虽在老年,却怀了男胎,本月已六个月了,她原是素称不生育的,因为在天主前没有不能的事。”玛利亚说:“看,上主的婢女,愿照你的话成就于我吧!”天使便离开她去了。——《圣经·新约·路加福音》

他笔下的《天使报喜》有多个版本,更知名的是佛罗伦萨圣马可修道院的湿壁画版本,我这所以选择这个版本主要是因为那束光,光在这幅画面里有着太多的寓意,画面中一缕神圣的光芒从左高处照亮,光中有代表基督未来殉道的手掌和象征圣灵的鸽子,圣母弯下腰,顺从地接受她的职责。光的存在几乎升华了整幅画面,尤其是将原本孤立对应的两则叙事在视觉上直接串联了起来,而且光和鸽子于此也象征着“圣灵”(Holy Spirit)的形象,这里的光也象征着通过神光传递圣灵赐福使得圣母怀孕:

虽然在《圣经》的文字记载中没有一处提到圣母受胎告知(天使报喜)时会有光的出现,但所有的人都知道:上帝是在以光的形态来参与整个事件的发生,圣母的受胎(天使报喜)本身就是光的事件。——《文艺复兴绘画中的“神圣之光”与“自然之光”》金蕾

其实纵观所有《天使报喜》题材的绘画,这种用光照射圣母的形式也有很多,但我始终觉得把光用得最好的还是非安吉利科莫属。

《圣母的安息和升天》是安吉利科保存完好的另一佳作,作品对圣母升天后的神性光芒表现得非常好,在象征着神光的金箔的使用上也极有巧思:

而且安吉利科对于这种神光的表现手法也很多元,例如下面这幅《圣母加冕礼》就是用镀金加雕刻去描绘的光线,强化了些许真实感:

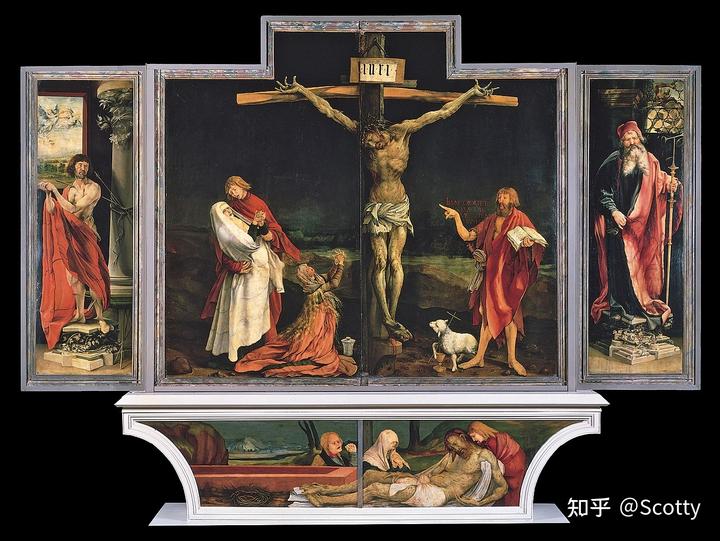

Matthias Grünewald

(1480-1530)文艺复兴时期画家,我们一般称他为格吕内瓦尔德。

他为上莱茵省伊森海姆的圣安东尼修道院所创作的《伊森海姆祭坛画》有着三个界面,祭坛画可以简单理解为是一个复杂的装置,随着装置不断地开合变换会呈现出不同功能性的画面,这里主要讲的是在周日或复活节等特殊节日才会呈现的画面,从左往右分别是:天使报喜、圣母子与天使、基督复活,描述了基督化成肉身到复活救赎的全程:

其实于格吕内瓦尔德所处的那个年代而言,他所使用的画面形式是略显复古的,颇有一股中世纪的余韵,但是旧体被他画出了新意,就用光而言,格吕内瓦尔德有着一定的进步性,进步就进步在他笔下的神光有着强烈的真实感,而不是象征性的射线和光环,他笔下的光能予以信徒强烈的说服力,他笔下的光体变成了真正意义上的自发光,且他还会表现减弱光体周围的明度和纯度,以求为了表现光晕的真实感:

而光于此有着非常积极的作用,圣安东尼修道院其实是一所治疗麦角中毒的专科医院,麦角中毒在那个年代属于极为恐怖的病症,严重者四肢极易坏疽脱落,只能进行截肢手术,在病发高峰期,整个医院可谓是一片惨状,且氛围极度消极,圣安东尼修道院希望通过此作给病人带来精神上的安慰,于此格吕内瓦尔德受命而作,才刻画出了如此有说服力、深刻且动人的不朽艺术,在我看来最具感染力的就是基督复活这一幕,圣光中的基督为病痛中的信徒提供了精神上的鼓舞,亦让垂死之人有了些许心灵上的慰藉,仿佛在告诉他们死去何所道,天国同极乐:

为了作品呈现的完整性,这里列上伊森海姆祭坛画的其他视角,这些其他视角虽然在光的表现着墨不多,但视角之间是会形成彼此的呼应与对照,尤其是结合这件作品的创作语境,会让他笔下的光显得更加珍贵耀眼:

Raffaello Sanzio da Urbino(拉斐尔)

(1483-1520),意大利文艺复兴时期著名画家,我们一般称之为拉斐尔。

上面这幅《圣体争辩》是拉斐尔于签字大厅(教皇签署谕令的场所)所做的湿壁画,画面描述的是一场关于变体论(Transubstantiation)的教义讨论(篇幅有限,感兴趣可以自己搜),这是一场关于神学的探讨,也象征着文艺复兴时期人文主义的光辉,拉斐尔将半圆形墙壁利用云朵划分为两个部分,下方是人间,教会的博士、教皇、艺术家、诗人们在祭坛左右列位探讨,上方是天堂,基督端坐天堂的宝座上,圣母与约翰分立两侧,圣父在基督的头顶,诸位圣徒与先知在他两旁。

选中它的原因是因为拉斐尔在构图上的营造,那如穹顶般的天降之光应该是对 Empyrean Heaven(光的源头,是上帝和得救的灵魂居住的地方,最高天堂,超越了空中的天堂和星星的天堂)的绘制,其与整个签字大厅的空间交相辉映,这也是对神的无色之光的一种映证,上帝令神之光加诸于万物,万物则散发有色之光,给人以知觉。

其实在拉斐尔这个时期,光的表现手法已经趋于成熟,下面这幅《以西结的异象》就是非常好的例证:

不得不提的理论家 Lomazzo(洛马佐):神的光与自然光的融合

拉斐尔之后,诞生了一位伟大的理论家,他的名字叫 Paolo Lomazzo(1538-1600),我们一般称他为洛马佐,他对光线进行了理论化梳理,并做出了一条简单且重要的指示:神的光应该也按照真实的光线规则来画。

以前面提到的安吉利科的《天使报喜》为反例,我们可以看出神的光和自然光在画面里是有明显的区分的,自然光用于表现画面的体积感和 3D 立体效果,而神的光则是象征性的射线符号,二者是孤立的,自洛马佐的理论提出之后,样式主义画家开始把它奉为圭臬,神的光和自然光开始合二为一,换言之,神的光开始直接照耀在了人的身上,而这其中最具有代表性的便是丁托列托:

Tintoretto(丁托列托)

(1518-1594)意大利威尼斯画派画家,我们一般称他为丁托列托。

上面这幅名为《天国》的 22*9 米的巨作并不是壁画,而是拼接布面油画,它应该是世界上最大的画布画作之一,它被挂在威尼斯大议会厅,画面描述的是天国,于天国之中,耶稣和圣母居于画面中心,此外丁托列托费尽笔墨描绘了近五百个天使和圣经人物,描绘了一幅天堂胜景,彼时的丁托利托已经是年近古稀,在他的儿子和工作室的共同协作下,最终完成了这幅作品:

丁托列托所代表的威尼斯画派的画面对于早年的文艺复兴而言是一种颠覆,我们可以很明显地看出画面的光感更强烈了,这是因为画面的光更亮且影子更暗了,用美术术语说就是明度对比变强了,这得益于威尼斯画派对于西方俗世美学的构建:

这幅画可以说是用光影造型的繁复之作,在形体上颇具米开朗基罗的遗风,丁托列托为了画好光中的这五百个形象,用蜡制作了海量的小模型,拿着小模型不断地从不同角度照明分析光影关系,然后依照着小模型的光影关系进行创作,最后才呈现出一个个生动具体的人物形象:

这幅《最后的晚餐》可以说是丁托列托作为风格主义的代表之作,我们每个人都知道有以达芬奇为首的一系列《最后的晚餐》珠玉在前(达芬奇用的构图是前面历代《最后的晚餐》同样的常规范式),但丁托列托偏偏用一种对话性的思路去跟前人唱反调,摒弃了构图上的平衡,塑造了一个漆黑的戏剧性空间,而光于这幅画面中变成了一种手段,油灯往往不能够画成这种神性的光源,但丁托列托巧妙的把油灯的造型往鸽子(圣灵)上靠,并让人相信是圣灵发出的神光,窃以为,这种含糊的手段无疑有着强烈的目的性,这既是一种对洛马佐理论的践行,将神光与自然光合二为一,也是一种宗教题材的世俗化的手段:

丁托列托将最后晚餐设置在日常背景之中,其中满是随从、食器、酒器和家畜。耶稣头顶也聚集着来自天堂的人物,此时耶稣正在以面包和葡萄酒的形式:向门徒分发他的身体与血。炽燃的油灯所产生的烟神迹般地转化为成群的天使,将自然与超自然的界线模糊了,也把整个场景转变为极其协调的图像。丁托列托关注的主要问题是圣餐神迹的凸显,在现实与象征双重意义上,尘世的食物转变为神圣的食粮。在天主教改革期间,圣餐礼作为核心教义的重要地位得到了再次确立。——《詹森艺术史》P615

有意思的是,这幅画被放置在圣乔治马焦雷教堂内,该教堂在天主教改革运动中起到了突出的作用,这二者在先锋性上有着精神上的统一感。

作为一个极其擅长画光的画家,丁托列托笔下的光也有多元性,例如下面这幅他早些年画的《圣乔治与龙》:

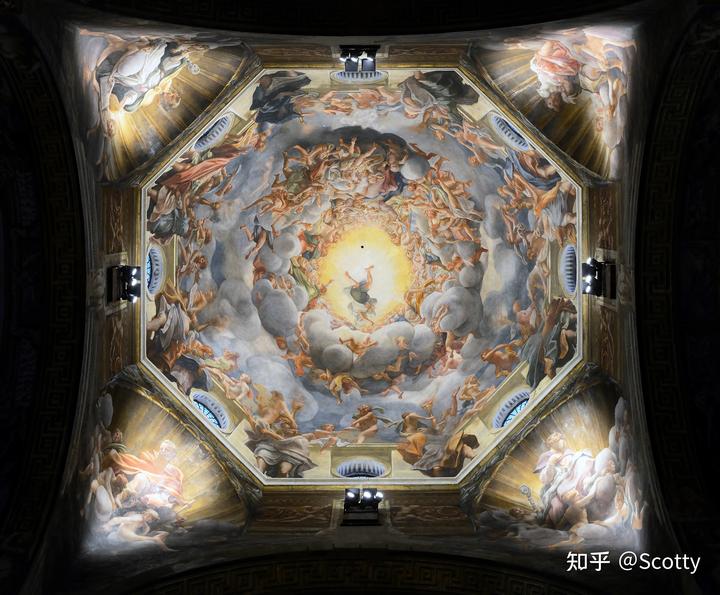

Antonio da Correggio(柯勒乔)

(1489-1534)意大利文艺复兴时期的画家,我们一般叫他柯勒乔或科雷乔。

这幅绘制于帕尔马大教堂的圆顶之上的湿壁画和前面所提到的安吉利科的作品一样,都是表现圣母升天的主题,但经过一个世纪后,二者的表现手法已是天差地别,尤其是在透视的造诣之上,安吉利科的画面还有些许瑕疵,而柯勒乔已经可以结合曲面的圆顶玩错觉透视以假乱真了,当然,这么说有点忽视了柯勒乔本身得天独厚的才华,毕竟这种透视手法就是他发扬光大的,当你抬头凝视着穹顶,仿佛穹顶早已不见,取而代之的天国开敞迎接圣母,而你抬头就沐浴在神光之中,而光是辅助他炫惑观者的手段,让信徒相信这一切真实地存在着:

当然这并不是他的首次这么操作圆顶,更早的是出自圣乔凡尼福音教堂的《圣约翰在帕特莫斯的愿景》,在光感上这幅更显热烈,但明显较之前者略显稚嫩:

此外柯勒乔的才华还体现在光效的营造上,例如下面这幅于画家扬斯(Geertgen tot Sint Jans)传承之上的《牧羊人之爱》,这幅画对后世的众多画家的影响非常深远,甚至这种形式变成了“耶稣诞生”这个题材的教科书范式,后世大量画家都参照这个范式去作画,他用一种蜡烛式的自发光的形式去表现耶稣所发出的神光,并根据空间来分配不同角色的受光亮度,这种细腻的表现手法让新生的耶稣变成了极为真实可信的光源,而不是过往简单的象征性发金光,反传统且聚焦于真实,予教义以强烈的视觉说服力,这背后也体现了彼时人们对于宗教教义施以人性化解读和表现的愿景:

下面列上扬斯版本的《牧羊人之爱》,对比来看,确实柯勒乔把扬斯的这一创新发扬光大了:

自画家扬斯伊始,再从丁托列托到柯勒乔,不难看出画家对于光的表现越来越具备突破性了,他们似乎明白了一个道理:“光需要足够的阴影去衬托”(Joshua Reynolds),于黑暗中布光,会让光的效果更好,这也源自于前面提到过的理论家洛马佐所做出的另一条简单重要的指示:圣光应该被黑暗包围以衬托出它超自然的特性(这条指示并不像前面那条那么普及)。

此画完成的几十年后,一个名为卡拉瓦乔的天才从他们的作品里继承了这一观点,并将这个观点发扬光大且开宗立派,当然这就是后话了。

按时间编排,卡拉瓦乔本应接壤于柯勒乔之后,但鉴于卡拉瓦乔的画面风格、影响力和其艺术主张的原因,我把其剔出“神的光”这一单元,并在此单元后单开一章撰写他,于此我们跳过卡拉瓦乔,直接进入神光的巅峰时代的杰作——巴洛克天顶画:

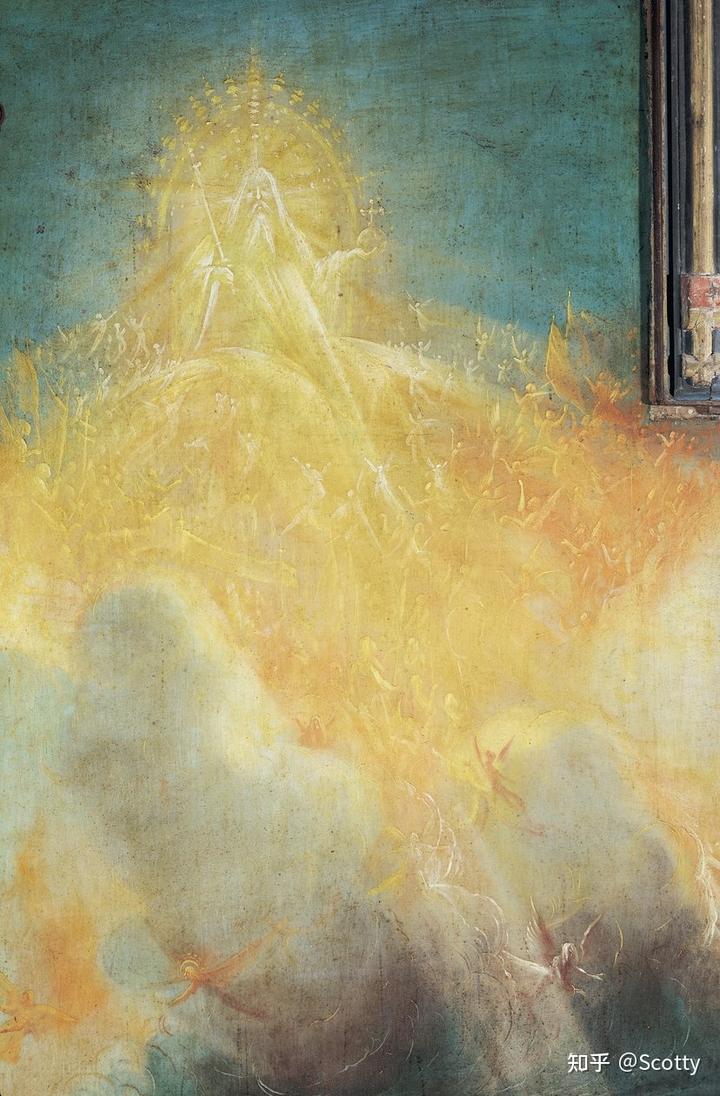

Giovanni Battista Gaulli

(1639-1709)巴洛克晚期意大利画家,1669 年他于帕尔马大教堂见识到了柯勒乔的那幅天顶壁画后,他仿佛完全习得了柯勒乔的全部眩惑戏法,并在罗马耶稣会教堂的穹顶上画出了那幅让人震撼的光之巨作《耶稣之名的凯旋》:

这幅画的光源中心藏着耶稣名字 IHS 的铭文(希腊语中耶稣的前三个字母)和十字架,象征着散发世界光之本源的基督,周遭有着天使的环绕,再下一层就是乘云的圣徒和得救之人,而画面最下方则是被撒旦迷惑而驱逐的堕落者,Gaulli 的处理妙就妙在这里,被驱逐的堕落者是没有被神光所沐浴的,他们被安置在黑暗的阴影下,与天国之光形成了鲜明的对比,这场视觉盛宴并不是单纯的壁画,Gaulli 制作了石灰雕塑并彩绘,随后将其附着在天顶之上以强化视觉效果,使得画面所营造出的三维空间更加真实,于圣光之中,有人上升有人下坠,有人沐浴神光有人坠入阴影,而这一切都源于光中的耶稣之名,这种彰显上帝神迹的画面定使信徒震撼,这幅作品个人觉得多少有点影射天堂之战(后面会提),结合耶稣会反宗教改革的时代背景来看,政治意味颇浓:

上面这幅作品无疑是巴洛克时期把光画得最好的那一批,这作品不仅仅是 Gaulli 的全部功劳,这其中也有 Gaulli 的老师贝尼尼的布局和设计,作为巴洛克时期的绝世天才,贝尼尼也将自己的艺术才华浓缩于此,建筑空间、雕塑艺术和绘画艺术在贝尼尼的设计之下三者得以完美地结合在了一起,而 Gaulli 被评论家称之为“绘画界的贝尼尼”也所言非虚,下面这幅其晚年于罗马十二宗徒圣殿绘制的《圣方济各会的凯旋》则更显其老练和稳重:

Gaulli 的《耶稣之名的凯旋》几乎就是那个时期天顶画最璀璨的明珠,借由光线、建筑、雕塑而营造出的强烈错觉无疑是当时的最强视觉欺诈师,但紧随其后,一位名为 Andrea Pozzo 的同辈笔下诞生出了天顶画中的幻视巨作,他笔下所创造的空间纵深超越了 Gaulli:

Andrea Pozzo(波佐)

(1642-1709)巴洛克晚期意大利画家,我们一般称他为波佐。这仿佛是一种传承,Gaulli 在帕尔马大教堂见识到了柯勒乔的那幅天顶壁画,而波佐作为建筑师和耶稣会的成员,也在罗马耶稣会教堂看到了 Gaulli 的那幅杰作,约莫十几年后,建筑师波佐仅借由建筑装饰和线性透视创造出了一个比 Gaulli 还夸张的幻视空间:

上面这幅作于圣依纳爵教堂的天顶画是为了纪念天主教耶稣会的创始人 Ignatius of Loyola 而创作的巨作,画面中主角 Ignatius 于天使的簇拥中飞升天界,神光由圣父传给圣子,圣子再将光传给 Ignatiu,Ignatiu 将这束圣光分成四份投向画面中象征着四大洲的四个角落,这寓意着他治下的耶稣会积极向世界各地传教的壮举,甚至于 1582 年到达中国内地传教:

上图其实可以看出波佐的取舍,为了表现强烈的透视效果和空间纵深感,就连视觉中心主角和耶稣都采用了虚化处理,画面远处的事物,他一律画得明度对比弱(弱光感)、色彩饱和度低(色彩不艳)且外轮廓线模糊(画面模糊),圣光在波佐的画面里是串联起画面叙事逻辑的关键存在,但他也表现得很克制,这也是一种反传统且聚焦于真实,这并不代表他不会画光,正相反,那是一种真实光线的表现手法,整幅画面的空间感之所以如此真实,光的绘制于其中的功不可没:

按常理讲,至此巴洛克天顶画的胜景应该结束了,这一辈的天顶画天才们基本上介绍完了,但同辈中还有一个人,他可能在艺术造诣上被评论家剔除了天才的行列, 但他对于光的描绘有着自己独特的理解:

Luca Giordano

(1634-1705)巴洛克晚期意大利画家,下面这幅画是他在 1692 年受西班牙王室的邀请成为宫廷画家后于马德里普拉多博物馆所创作的《金羊毛寓言》:

光在这幅画面中有着非常奇妙的呈现,在画面中 Luca Giordano 使用了三种手法去表现光:分别是聚光、天体自发光和类似日食的光,并把视觉中心的球体内的景象描绘成水晶球的透视效果,直接使得画面产生了神奇的三层空间,既具备平面性又不失纵深感,站在叙事角度而言,这种叠层递进的手法也称得上巧妙:

金羊毛寓言是非常经典的希腊神话,这里碍于篇幅原因就不多赘述了,这幅作品的主要目的是神化菲利普三世创建金羊毛骑士团的历史行为,并将金羊毛勋章在根源上美化为神授,而迄今为止,金羊毛勋章在如今西班牙仍有着举足轻重的地位。这并不是 Luca Giordano 第一次干这种活,早在意大利佛罗伦萨的时候他就为美第奇家族服务过,于美第奇里卡迪宫绘制了天顶画:

画面中央描绘的是美第奇家族升入天堂:

光在 Luca Giordano 笔下也是多元的,他既可以画卡拉瓦乔式的高明度对比的强光:

也可以轻松使用低明度对比去表现画面神性的光感氛围:

至此,神的光最核心的部分算是告一段落,陈丹青谈到过艺术并不一定是符合“进步论”的,并以敦煌壁画举例说北魏时期的壁画无法被超越,我深以为然,我斗胆而言,关于神的光,这些前人的作品后人无法超越,诚然,后人的技法、理论和材料会越来越精进,但是那股前人心气早已不复存在,那独有的冲动和时代的特色也无法复刻,哪怕我们只把视野局限于“神的光”,结果亦是如此,大厦的结构于此都已完善,后人不过是添砖加瓦罢了,因此接下来我将把选品视角局限于对光效进一步精进的作品中:

Anne-Louis Girodet(吉罗代)

(1767-1824)法国画家,是著名新古典主义画家路易·大卫的学生,我们一般称他为吉罗代。下面这幅《沉睡的恩底弥翁》源自一个非常经典的希腊故事,讲述的是月神塞勒涅爱上了牧羊人恩底弥翁,关于为什么恩底弥翁会长眠,这个故事有很多个版本,我选择一个较温和的版本列上:

一个皓月当空的夜晚,当塞勒涅驾着马车穿越天空时,无意中看到一位漂亮青年正在下面静谧的山谷中睡觉。她芳心荡漾,对他充满爱慕之情。她从月亮马车中滑翔而下,匆忙而深情地偷吻了一下他的脸,甚至当熟睡中的恩底弥翁睁开双眼看到仙女时,也有点神魂颠倒。但眼前的一切很快消失,以致他误认为这是一场梦幻。每天夜间,塞勒涅都从空中飘下偷吻熟睡中的牧羊人。然而女神偶尔一次的失职引起了主神宙斯的注意。众神与人类之父决定永远清除人间对女神的诱惑。他将恩底弥翁召到身边令他作出选择:任何形式的死亡;或者在永远的梦幻中青春永在。牧羊人选择了后者。(另一说为月神请求宙斯让恩底弥翁长眠并永葆青春)他永眠在拉特摩斯山上。每晚月亮女神怀着悲哀的心情看望他,吻他。

画面中的月光不仅仅是为了衬托出恩底弥翁的完美人体,更是月神塞勒涅的化身,这处理手法妙就妙在这里,《沉睡的恩底弥翁》这个主题亦是欧洲画家的老生常谈,绝大多数画家都把月神塞勒涅以人的形态给画了出来,唯独吉罗代以月光指代月神塞勒涅,画面看似是一束光简单地打在了沉睡的恩底弥翁身上,其实月神塞勒涅早已融于画面之中,二者已达到了一种形式和精神上的统一,代表月神塞勒涅的月光洁白了人体且柔滑了曲线,赋予了恩底弥翁阴柔的女性化特征,而结实的肌肉起伏又呈现着明显的男性化特征,这种雌雄难辨的绝美形象是二者交融的映证。

Johan August Malmström

(1829-1901)瑞典画家,他是一位热衷于创造独属于瑞典人民的艺术的创作者,他下面这幅《跳舞的精灵》取材于瑞典的一句俗语:“精灵于薄雾中舞蹈”,根据瑞典的民间传说,精灵生活于大自然之中,经常被人们发现它们于森林中跳舞的痕迹:

这幅画描绘了精灵于月光下在河面上舞蹈的景象,精灵水面上有序环绕舞蹈,形成了八字圆环,这圆环是一种欧洲的迷信,叫做仙女环,仙女环不同地方有不同的仙女环,有的是蘑菇长一圈,有的是草长了一圈,有的是多了一圈坑:

而这幅画的仙女环则是一个巧妙的八字而不是圆环,因为它是由麋鹿踩出来的,这幅画的瑞典语名字叫:Älvalek,直译大概为麋鹿圈,译为精灵游戏,发情的雄麋鹿会在地上踩出这种圆形的八字环,以前的瑞典人不知道,以为是精灵跳舞弄出来的仙女环,画家把这一传说可视化了,我喜欢他笔下的仙女环,他巧妙地编排了精灵舞蹈的起伏,用光画成了一个象征永恒与无限的莫比乌斯光环(此画作于莫比乌斯环现象被发现的八年后):

Malmström 处理得很自然,光在他的画面里被绘成了仙女的轻纱,这也是一种灵体般的光,因为在瑞典,精灵有时被描述为是半透明的灵魂,但乍一看又像是昼夜交替之间的晨雾,仿佛精灵是脱胎于此,画家巧妙利用光和雾模糊了自然与超自然之间的界限,类似这招前面的丁托列特在最后的晚餐中也用过,但几个世纪后的画家明显处理得更巧妙柔和与优美,尤其是精灵于水面映射得倒影更是让画面生动了起来,引人入胜。

Ivan Konstantinovich Aivazovsky(艾瓦佐夫斯基)

(1817-1900)这位是前面于“光中奇景”章节提到过的俄罗斯海上画家艾瓦佐夫斯基,我们就不过多赘述了,他笔下的光在宗教艺术中也有着其特色的发挥:

上面这幅《耶稣履海》也是源自圣经中非常经典的教义:

耶稣随即催门徒上船,先渡到那边去,等他叫众人散开。散了众人以后,他就独自上山去祷告。到了晚上,只有他一人在那里。那时,船在海中,因风不顺,被浪摇撼。夜里四更天,耶稣在海面上走,往门徒那里去。门徒看见他在海面上走,就惊慌了,说:“是个鬼怪!”便害怕,喊叫起来。耶稣连忙对他们说:“你们放心,是我,不要怕!”彼得说:“主,如果是你,请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说:“你来吧!”彼得就从船上下去,在水面上走,要到耶稣那里去只因见风甚大,就害怕,将要沉下去,便喊着说:“主啊,救我!”耶稣赶紧伸手拉住他,说:“你这小信的人哪,为甚么疑惑呢?”他们上了船,风就住了。在船上的人都拜他,说:“你真是神的儿子”——《马太福音》

我说实话,艾瓦佐夫斯基的这幅作品震惊了我,画面中的耶稣形象和我童年看的一部日本知名特摄片的形象在记忆中对应了起来(我在本文结尾会讲),《耶稣履海》也是欧洲画家的老生常谈,我也看了有不少画家会把耶稣设置成画面唯一的光源,但直接把耶稣绘制成这种全身上下由内而外的自发光的独艾瓦佐夫斯基一家,这是艾瓦佐夫斯基画光的才华,用信徒纯粹的黑剪影形去衬托耶稣纯粹的白光源形,把耶稣塑造成一座让人不禁想要膜拜的发光圣像,大巧不工,最后由光和海平线在画面构图上还绘了一个十字架。

不过这种画光的手法应该从他年轻的时候就有构思,下面这幅《混沌.创世纪》是他于 1840 年被派往欧洲学习的时候,在意大利见识了真正厉害的宗教艺术之后所画的,这两幅画在画光上有着一定的脉络联系:

两幅作品的跨度有近 40 余年,彼时的他还尚属稚嫩,可以看得出来年轻的画家技法已经娴熟,但画面并不十分融洽,且拼接感非常明显,在描绘这么宏大的主题时略显小气,对比他晚年的那种成熟的画面构思来看,很有趣味性。

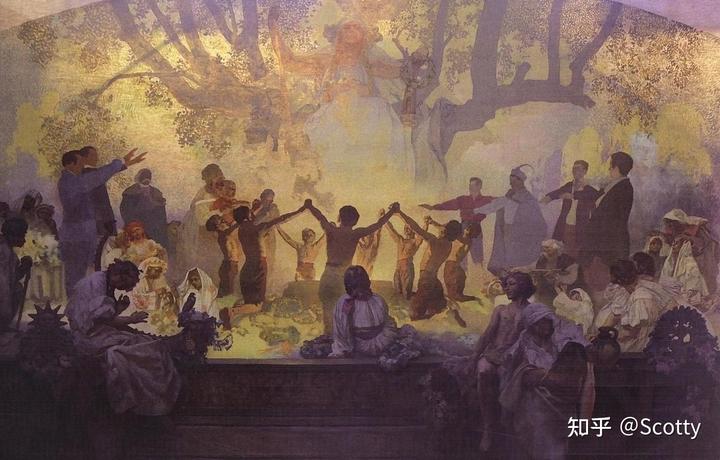

Alphonse Maria Mucha(穆夏)

(1860-1939)捷克画家,我们一般称他为穆夏,于此介绍的并不是穆夏为人所熟知的海报插图,而是穆夏晚年的历史画巨作,伟大的《斯拉夫史诗》系列,这三幅画共同完成于 1926 年,也是《斯拉夫史诗》系列的尾声,而这一年,穆夏的用光有了很明显的变化:

《斯拉夫史诗》是我认为穆夏留给世界最宝贵的财富,这里面蕴含着人类对命运最本质的叩问和求索,对民族和文脉最根源的连结和最美好的祝愿,穆夏在这些作品中画了一些神,这是一种象征主义的历史绘画手法,画中穆夏把神的光都照耀在了人的身上,光里有着穆夏对斯拉夫人最衷心的祝福:

神的光在穆夏作品里变成了一种普世的民族认同感,他借由光把所有斯拉夫人联系了起来,这种联系不仅仅是地域上的,更是时空上的,光被象征成了一种信念,在光的照耀下,斯拉夫人血脉相连,这也是一种民族的光:

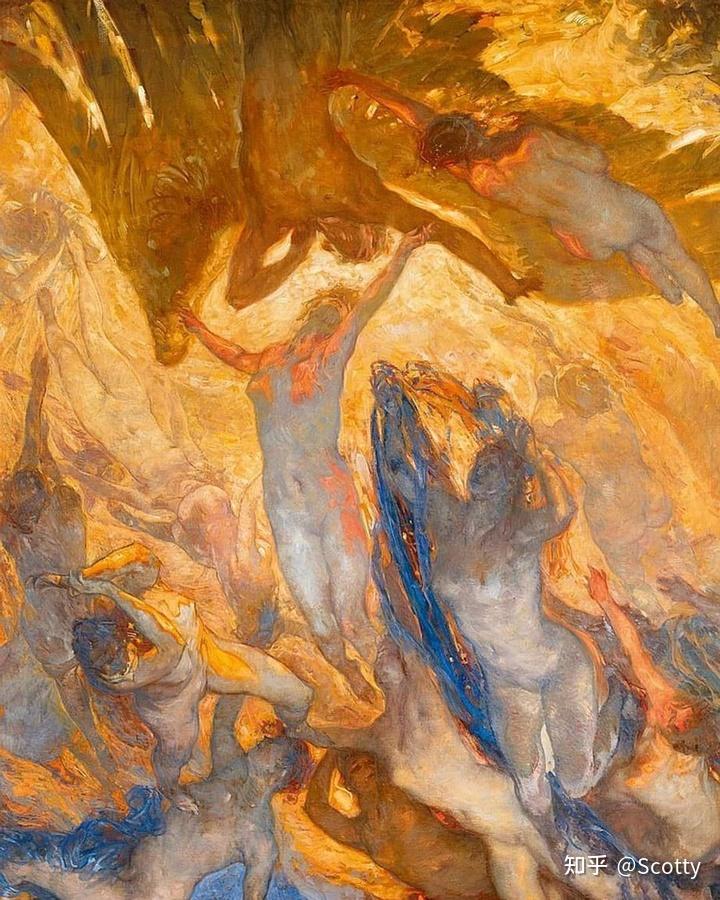

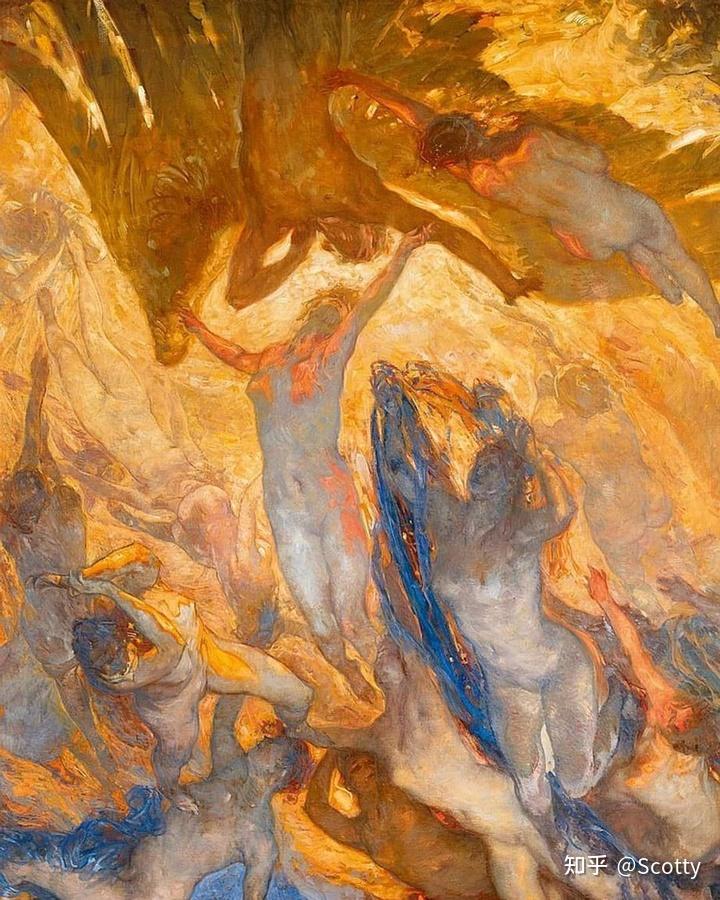

Carl von Marr

(1858-1936)这位是前面于“微末之光”章节提到过的德国画家Carl von Marr,可以看得出来他的风格其实非常多变,在绘制宗教艺术的时候,他的笔触突然变得大胆热烈了:

上面这幅《沉没之日》很可能描绘的是天堂之战的景象(其实前面的 Gaulli 的《耶稣之名的凯旋》里多少也带了点天堂之战的内容),这幅画是另一幅湿壁画的局部副本,该湿壁画是 Carl von Marr 于德国汉堡的圣米迦勒教堂所参与创作的《天堂之战》,是大天使路西法拒绝臣服于圣子基督,故背叛上帝并率领他的追随者与大天使米迦勒领导的忠于上帝的天使之间的战争,最后的结局以路西法失败且被打入地狱而告终。

可惜的是该教堂命运多坎,1906 年遭遇大火被毁,这幅湿壁画作品本就是为重建教堂时于 1907 年所绘,结果二战时期又遇战火,该教堂被轰炸破坏,如今我们只能从Carl von Marr的这幅画中窥得该作的局部:

《沉没之日》画面背景的光应该是源自被火元素包围的至高天堂(Empyrean Heaven),也侧面暗示了天堂之战的激烈性,在笔触和造型上呈现出一股强烈的动感和壮烈的史诗感,更难得是该画的色彩和色调,彼时印象派色彩理论已经普及,所以我们能在画面中看到强烈的色调、环境色和冷暖色的运用,尤其是对背光面冷色的运用形成了画面强烈的对比感,胜利者沐浴曙光而失败者下堕,神的光在印象派的色彩理论的表现之下又有了新的面貌,那是一种来自绘画本源的张力:

传统圣经题材他早年也有画,例如耶稣诞生,这幅画可以明显看出在参考柯勒乔的《牧羊人之爱》,但是他这幅画的光用得更理想化一些,不算很真实:

于此,我将这位画家作为“神的光”章节的结尾,关于宗教和神话的光就此结束,在结尾,我想借由《局部》第三季里陈丹青口中的意大利老教授说的一句话来做个总结:“别以为我们有多虔诚,这一切都是范特西。”是的,在图像技术不发达的古代,很多宗教艺术并不是百分百的纯粹信仰,这里面有相当多的娱乐成分,有相当多的夸张表现,有相当多画家的自我发挥,宗教绘画的用光发展,不是信仰的进步,而是人类自我探索和创新的回馈。

在这条光的旅程中,有个天才捣鼓出了另外一个脉络,他虽然创作宗教主题的画作,也很会画光,但他的创作却是完完全全遵从现实主义观念的,他的作品和理念影响了许多人,并成功开宗立派,他的名字就叫作卡拉瓦乔。

暗色调主义(Tenebrism)的光

沉重浓郁的黑色背景去衬托室内的单一光源效果,将背光面融于黑暗的背景,暗色调主义简而言之就是用黑暗的背景去强化光的存在,这一思路在卡拉瓦乔之前也有人用,我们能在前面提到的扬斯、柯勒乔和丁托列托的画面里找到依据,但它的确是由卡拉瓦乔发扬光大的,而且与前人不一样的地方在于,他的光里描绘的是真实。

卡拉瓦乔作品的影响力极为夸张,他影响的不仅仅是 17 世纪他的追随者们 ,更是从 20 世纪艺术史往前看,你会发现众多流派的大师都从卡拉瓦乔的作品里汲取过养分,这其中有鲁本斯、委拉斯开兹、里贝拉、伦勃朗、维米尔、拉图尔、赖特、大卫.....而这其中有不少人对他的暗光创作手法有着直接的继承与发展,这帮人就被归为暗色调主义,本章节介绍的画家除卡拉瓦乔外,还有拉图尔、伦勃朗和赖特。

卡拉瓦乔的追随者众多,且艺术史上赫赫有名的亦不在少数,但为了防止看多了画面雷同的暗色调主义(Tenebrism)作品而产生的视觉疲劳,本章节列上的都是精挑细选且有自己画光特色的画家:

Michelangelo Merisi da Caravaggio(卡拉瓦乔)

(1571-1610)意大利著名画家,我们一般称他为卡拉瓦乔。

我忘了是哪个纪录片里评价过卡拉瓦乔这么一句话:“他将天神打入凡间”,这就是我把卡拉瓦乔抽离出“神的光”章节的根本原因,在我看来,卡拉瓦乔的笔下的人物形象一点都不范特西,完全源自于其自然主义观念,在写生创作时,他会把模特放入封闭房间,漆黑的空间内仅有一束强光射入,这样画面就会形成强烈的明暗光影对比,在他的光里,我们看不到神,我们看不到理想化的形象,我们看不到端庄和优雅,我们看到的只有农民、手工业者、街头混混、乞丐和妓女,我们看到的只有他们指甲里的污垢、脚上的泥土和身上的灰尘,这就是卡拉瓦乔的伟大之处。

同样是描绘“耶稣诞生”的主题,看看上面刚刚介绍的 Carl von Marr 于 1898 年的画面,再看看下面卡拉瓦乔于 1609 年创作的这幅,对比一下非常明显,说卡拉瓦乔将天神打入凡间这句话一点都不为过,光需要足够的阴影去衬托,而这种衬托下的光赋予卡拉瓦乔的画面前所未有的真实感:

卡拉瓦乔的光不像前人那样温柔且理想化,它是一种强烈且近距离的真实之光,把那些真实不假雕琢地呈现在观者面前,画面仿佛刚刚经历了一场真实的分娩,衣衫不整的圣母刚刚结束生产,此刻正疲惫地坐在地上,传统这一题材的观念里,耶稣的诞生是神迹,圣母既没有顺产也没有剖腹产,耶稣仿佛是从圣母肚子里直接瞬间移动出来的,圣母是奇迹地生下耶稣,而卡拉瓦乔明显在挑战这一观念,或者说他就是追求真实,他画的就是真实的女人生产,而他笔下的耶稣——躺在干草堆中的婴儿,也很难让人跟发光的圣婴联想起来,他笔下的光不是那种信徒望见救赎的喜悦,其映射出的是一种简单直接又让人震撼的真实,就站在这种角度看,卡拉瓦乔仿佛是那个时代的异类。

耶稣从那里往前走,看见一个人名叫马太,坐在税关上,就对他说,你跟从我来。他就起来跟从了耶稣。——《马太福音》

上面和下面的两幅作品分别是《圣马太蒙召》和《圣马太殉难》,于 1660 年完成于康塔列里礼拜堂,这两幅作品将卡拉瓦乔的用光天赋展现地淋漓尽致,以上面这幅《圣马太蒙召》为例,光从室外打入,耶稣隐没于光中,扬起手臂指向受蒙召之人,光打在其的脸上与阴影中的耶稣形成强烈的视觉对比,画面定格于这一刻,营造出了近乎无声的戏剧性瞬间,光也在布局中被赋予了象征性意义。

这幅《圣马太殉难》同样也体现着卡拉瓦乔的用光才华,画面描绘的是圣马太被刺杀的瞬间,卡拉瓦乔把画面中心的所有人物的受光面衔接构成了一个椭圆,光中杀手、圣马太、天使和侍童共同构成了戏剧性的张力效果,以此为轴心也将画面中所有人物的动态和神态都定格于一瞬间,观众好像不再是一幅画的旁观者,而是身临其境地直视悲剧的目击者。这里不得不再次赞扬卡拉瓦乔的伟大,光中的圣马太是一个真实的人,真实到面对突如其来的刺杀,他也会本能地恐慌失措。

“他笔下的圣徒并不像样式主义画家所刻画的那样是另一个世界的幽灵,而是目睹了拯救的普通人。”——Rolf Toman《巴洛克艺术》 P399

上面和下面这两幅作品是卡拉瓦乔是一种非常典型的图像代表,代表文艺复兴向巴洛克的过渡,卡拉瓦乔不再像前人那样重视人物的“整个外轮廓线”(当然受光面的外轮廓他画得很清晰),而是主动把人物的背光面连同背光面部分的外轮廓线融入了漆黑的阴影之中,这是一种图像制作或者说绘画观念上的巨大转变,我们现在艺术生口中的“色块”或“团块”观念就是源自于此,从卡拉瓦乔开始再到巴洛克画家,视觉效果并不是像文艺复兴式的以线条贯穿画面,而是以色块贯穿画面,从线描思路转变为涂绘思路。

简而言之,卡拉瓦乔为了强化光感和真实感,舍弃了过往的绘画美学,并确立了新的造型思路,这影响了后世的巴洛克画家,画面单一光源,同时强调背光面的整体感,将人物背光面融入漆黑的背景之中,注重明暗交界线的绘制,并强化受光面和背光面的黑白对比以突出画面光感和效果,以暗影衬强光:

这就是卡拉瓦乔在光影表现上的新意,更深一步说,这种光使得画面形成了抽象式的平面色块,黑色块和白色块之间相互构成了平面图像美感,这一点侧面反映了虽然卡拉瓦乔不怎么画草稿,但是模特的布局和打光他一定是精心推敲过的,甚至他把光影构成的平面图形纳入了构图,虽然他秉承现实主义并忠实地描绘光中的模特,但这种舞台式的戏剧光有后期主观加工之嫌,不过这更体现了卡拉瓦乔用光的创新性。

我将这幅卡拉瓦乔生命里最后两年中画的一幅《天使报喜》作为卡拉瓦乔的结尾,这幅画几乎是卡拉瓦乔生命的终点,但在我看来这也是卡拉瓦乔艺术生命的延续,这幅画后来被亨利二世挂在了法国洛林的南锡大教堂。后来,洛林地区出现了不少卡拉瓦乔的追随者们,而这其中,诞生出了一位名叫拉图尔的天才:

Georges de La Tour(拉图尔)

(1593-1652)法国画家,我们一般称他为拉图尔。拉图尔的作品里最具其个人特色的便是烛光,烛光在西方宗教文化中有着多重寓意,它是耶稣的象征,也是俗世与天国连通的桥梁,更是宗教活动中不可缺少的符号,可以在教堂礼拜时点,可以在家庭祷告时点,也可以在一个人冥想沉思的时候点,而拉图尔笔下烛光有着更丰富的内涵:

开篇仍旧是老生常谈的“耶稣诞生”命题,看看拉图尔是怎么画光的,在他笔下的耶稣诞生,继承了卡拉瓦乔式的室内用光,但不再是暗影强光的冲击,而是像柯勒乔那样去根据空间来分配不同角色的受光亮度,但他画得更微妙更细腻更真实更柔和,柯勒乔笔下那耶稣散发的神光也消失了,取而代之的是卡拉瓦乔的追随者们画这一命题时更喜欢用的烛光。

我眼中的拉图尔是在众多卡拉瓦乔的追随者中最独特的存在,光在他笔下的气质是奇妙的:柔软、神秘、内敛、单纯、静谧,如果把卡拉瓦乔的暗色调强光视作刚猛,那么拉图尔的烛光暗色调则是一抹温柔,拉图尔的画面主题仍然是宗教题材,但我们能轻易捕捉到他创作的宗教题材高度世俗化的倾向和笔下描绘的神性中所饱含的人性:

拉图尔在模特的选取上也有着高度的世俗倾向化,他早年的作品里经常出现农民的形象,这侧面反映出他对卡拉瓦乔现实主义观念的认可,他也继承了卡拉瓦乔的构图天赋,并走出了自己的路子,他极其擅长采用简约且稳定的几何化形去结合光影构图,三角形和方形的构图形式常出现在他的画面里,而这也构成了法国古典主义的准则:

上面这三幅作品描绘的都是“抹大拉的马利亚的忏悔”,这也是欧洲画家的常规命题,但拉图尔笔下的“抹大拉的马利亚”最为清新脱俗,他神乎其技地将宗教的内省和沉思赋予在了这位女性身上,烛光的照耀下,无声寂静胜过千言万语。

拉图尔看到了神性中的人性,并巧妙地运用光把它呈现了出来,以人性升华了神性,无论是上图的圣约瑟看着自己的儿子小耶稣的父子之情,还是被妻子嘲弄的约伯眼中流露出的难过与坚定都证明了这一点,这有别于中世纪圣象艺术中的不动情,也不是那种对圣象的偶像式崇敬,而是从圣经本身出发,返璞归真以证道。

可以看得出来,拉图尔非常会画光,他用光影概括了形体,统一了色调,渲染了氛围,并让观者把视觉聚焦于人物面部,从而在光中完成了精神性的传递与表达:

拉图尔本是在艺术史长河中被埋在黄沙之下的画家,得益于 Hermann Voss 于 1915 年的发现,拉图尔才幸运地重现于世并为我们所熟知,而下面介绍的这位,是和拉图尔同样在光的领域有开创性的大师。

17 世纪初,一群来自荷兰乌得勒支市的画家们途径罗马,他们在罗马见到了卡拉瓦乔的作品,并为之倾倒,回到荷兰后,他们参照卡拉瓦乔的风格开始作画,这帮人被称为乌得勒支.卡拉瓦乔主义(Utrechtse caravaggisten),后来有个荷兰人在他们那学到了卡拉瓦乔的用光精髓,且走出了自己的路,这个人就叫做伦勃朗:

Rembrandt Harmenszoon van Rijn(伦勃朗)

(1606-1669)荷兰画家,我们一般称他为伦勃朗。

戏剧性用光并非是伦勃朗的独创,但伦勃朗是戏剧性用光的顶峰,伦勃朗更在乎单一聚光的使用,光只聚集在画面的某一部分,他的画面里只有一小撮人物能享受聚光般的殊荣,那是主角的光,此外的其余所有则隐没于黑暗之中并归纳掉了多余的细节和杂质,这使得画面达到了一种纯净的境界。

但伦勃朗的背光面不像卡拉瓦乔那么黑,这得益于伦勃朗对颜料的精准把控,甚至可以说这是油画技法的极致,他用颜料的厚薄多少、透明与否,是根据光影和空间来施展的:用透明深色薄涂背光面,运用亮颜料堆砌受光面。前面受光的画厚实,后面背光的画薄虚,厚薄与肌理乃至多层罩染的精准把控成就了伦勃朗的技法巅峰,而那饱含情感的笔触则让他艺术地位更进一步:

前面讲卡拉瓦乔的时候提过,文艺复兴到巴洛克其实是线条到色块的转变,是画面围绕线描到画面围绕涂绘的变化,这一特征在伦勃朗的背光面里发展到了成熟阶段,我们根本看不到文艺复兴那般背光面中众人清晰的外轮廓线, 我们看到的是阴影之中色块与色块之间的明度对比:

伦勃朗的光更珍贵的地方在于他会对受光面进行多层反复的罩染,这使得人物的受光面的色彩呈现非常丰富,有一种层层包裹的琥珀色质感,遗憾的是,这种画面效果靠图片呈现很难 GET 到,如果有机会可以去看看原作或者搜一下现代画家对伦勃朗技法的复刻视频,也正因为这一点,伦勃朗也被称为最好的油画家之一 :

最后这幅《僧侣阅读》是我最喜欢的作品,它仿佛就是伦勃朗艺术生涯的浓缩,伦勃朗用透明深色薄涂背光面,运用不透明亮颜料堆砌受光面。画面整个人物都隐于阴影之中,只有一点光彩打在了书籍的折痕之上,一点光,就这么一点光,眼睛眯起来看,画面就只留下了一个“一”字,此外就只剩一片黑暗,我常常望着这个“一”字出神,它是折痕,它是光,它是伦勃朗的追求,是舞台的主角,也是艺术家这一生执拗的写照。

因此,我对这类“一”字光很着迷,后来我在一位名为赖特的画家作品里也看到了“一”:

Joseph Wright(赖特)

(1734-1797)英国画家,我们一般称他为赖特。

赖特的画面里有着非常明显的工业革命气息,他来自彼时英国工业革命的中心城市伯明翰,赖特的画面主题可以看得出来跟前人有着明显的差异,工业、科学、求知乃至启蒙运动的成果都能在他的画面里显现,他也被誉为“第一位表达工业革命精神的专业画家”,赖特笔下的光跟前人不同,这是一种工业、科学和启示之光:

下面这幅为月球协会(Lunar Society)而创作的《气泵里的鸟实验》是赖特最经典的代表作,画面中心是一台气泵,气泵连接的玻璃圆球中有一只鸟,这个实验会用气泵抽走玻璃球内的空气营造真空环境从而使得鸟窒息以验证空气的存在及其效用。这幅画的几个局部都非常有意思:谈情说爱的年轻情侣、富有同情心的孩童、耐心讲解并安慰孩子的父亲、认真看实验的求知者、一旁独自沉思的长者、面对画外观众的实验者和摆弄鸟笼的小男孩。爱情、同情、亲情、好奇、反思、实践,画面照耀的是人类千年不变的灵魂情愫,科学和理性散发的光源却照耀着永恒的人性,这仿佛寓意着即将变革的世界观念与新时代的到来:

关于这幅画还有一个非常有意思的论点,来自于艺术史学家 Werner Busch 的观点,画面中的鸟是圣灵(Holy Spirit)的象征,也就是我们前面提到过的上帝的第三位格,这一观点源自英国 18 世纪存在着一种公开的、否认上帝的唯物主义,而赖特描绘的很可能就是这种观念:

象征圣灵的鸟即将窒息而死,而实验者却看向画外的观众,仿佛在询问:你相信科学还是上帝?此刻,科学和上帝被巧妙地置换为对立的二极,而我们知道结局是什么:鸟会窒息而死,象征着鸟的圣灵消亡,也象征着科学和自然规律的胜利,唯物主义将赢了宗教。

当这个观点被我意识到的时候,我不禁一阵感慨,我总有一种错觉:以卡拉瓦乔为首的暗色调主义者们天生都带着对抗宗教的基因,如果卡拉瓦乔是把天神打入凡间,那赖特则完成了弑神的壮举。

我将赖特笔下这科学且理性的光彩作为“暗色调主义”这一章节的尾声,赖特也几乎是这种造型思路最后的辉煌,18 世纪暗色调主义其实已经开始式微,而 19 世纪的风景画对自然光的追求和印象派的诞生则将这种黑暗色调彻底打入冷宫。

暗色调其实不算是一个特别重视色彩的观念,正如浪漫主义大师德拉克罗瓦在日记里写到:“如果你允许光和大片的面可以过分强调的话,那就会导致中间色的消失,而结果就会失掉色彩。”是的,在明暗对比强烈的光影造型中,物体灰面的固有色(中间色)往往被牺牲的,画面的色彩难免会有些许单调,而接下来,随着便利的金属颜料软管颜料被发明,越来越多的画家由室内走向室外,光迎来了属于它的缤纷时代。

光的色彩

我们该如何认识印象派的突破与进步性?

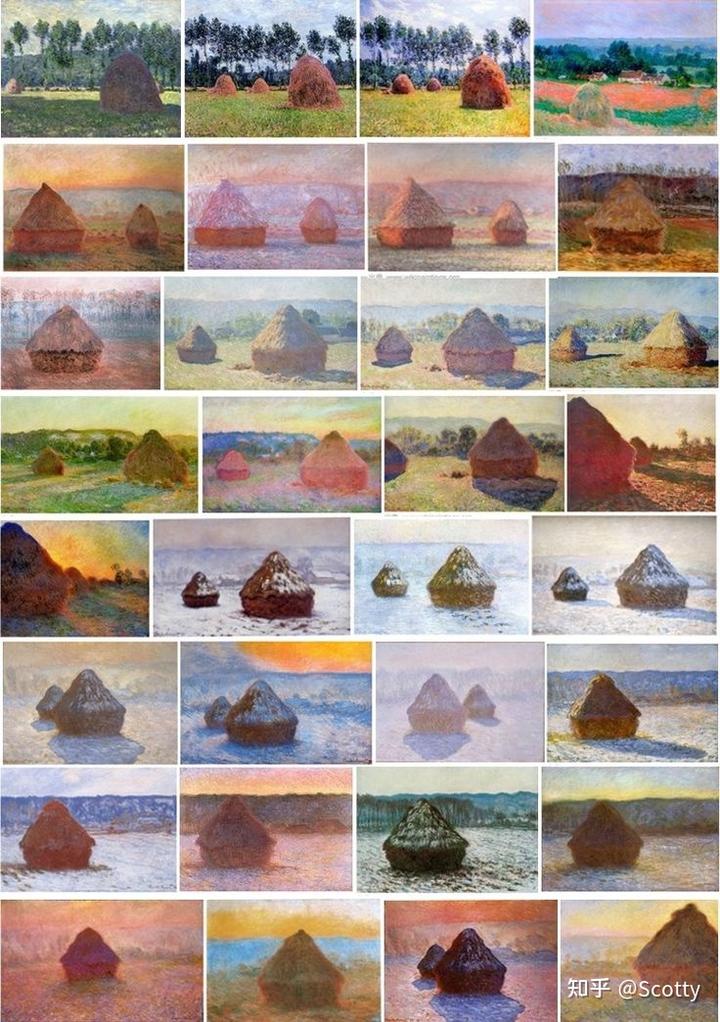

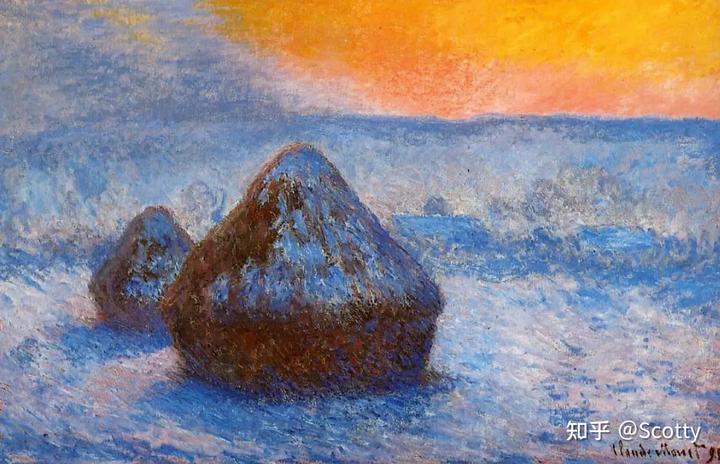

看看下面这幅作品,再看看上面赖特的那幅画暗色调,莫奈的干草垛里面包含一切答案:

自印象派伊始,画家笔下的光开始不一样了,整个世界对于画面的色彩理解也开始变得不一样了,印象派让世界重新认识了光,让我们从莫奈的干草垛系列开始:

19 世纪 80 年代早期,莫奈开始创作系列作品,这其中最早画的就是干草垛系列,也正是通过干草垛等随后一系列作品,莫奈为首的印象派进一步向世界传递了三件关于光的新观念:

1.光的时间属性与光源色

2.光的冷暖与色环

3.光的相互影响与环境色

自莫奈的干草垛伊始,人们对光的理解有了新的发现:

1.原来,光是不断变化的瞬间(光拥有时间属性)不同时间段的光画在同一个物体身上效果是不同的。

时间不同,意味光照强度不同:

时间不同,意味光照方向不同:

时间不同,意味着光照色彩(光源色乃至画面色调)不同:

干草垛就是印象派的内核注解,莫奈认为生命不是凝固的,画面也不该是凝固的,而应该是处于不断的变化之中,这是莫奈眼中的自然,而他画的其实也不是干草垛本身,而是捕捉干草垛上每时每刻不同的光线与色彩,这是关于莫奈自己双眼体验的记录,这份体验便是“印象”:

“当你外出作画的时候,尽量忘记你眼前的东西,不论树木、房屋、天地或者其他什么。你只要这样想就可以。这里是个蓝色的小方格,那里是粉色的椭圆,还有黄色的长条,然后把你眼前所见的画下来,色彩和形状都保持原样,直至还原出你刚才脑海中天真的印象......”——莫奈

2.原来,光是分冷暖的(光的冷暖对比)不需要过分强化明度对比就能靠它拥有强烈的光感

莫奈的很多作品光感都非常强烈,他为首的印象派发明了一种新的强化光感的手法:

而莫奈之前的人是如何强化画面的光感的呢?

最为常用的手段便是采用卡拉瓦乔发扬光大的暗色调主义作画思路,我们还是以赖特为例:

暗色调主义强化光感的手法很简单,主要是依赖是强烈的黑白对比去强化光感:

让我们回来看看莫奈的这幅作品,光感同样也非常强烈:

但这种强烈并不是靠强烈的明度对比实现的,事实上,莫奈画面的黑白明度对比非常弱:

莫奈的光感,突出的不是黑白明度对比,而是颜色之间的冷暖对比,甚至物体的光照和阴影会用冷暖对比强烈的互补色去表现:

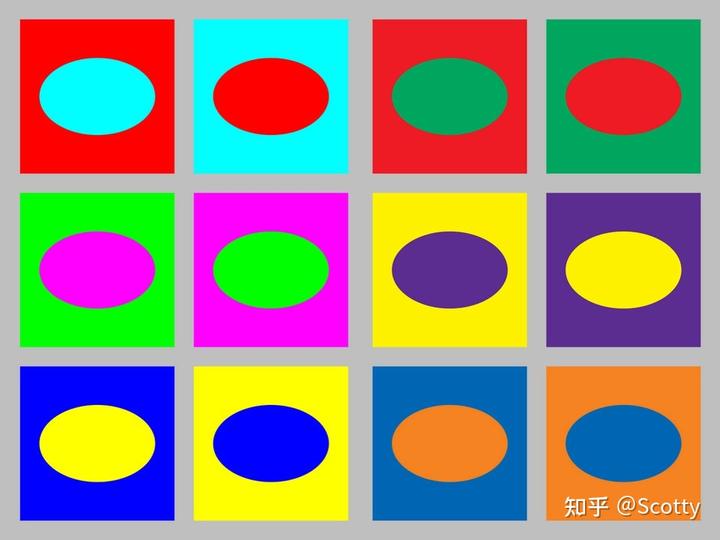

关于互补色,得益于十九世纪光色理论的突破,这为印象派提供了理论基础,互补色在色环中非常好理解,在色环中两色关系为 180 度的色彩互为“互补色”,我们早年教学还有互补色口诀:“红绿、黄紫、蓝橙”:

下图就是莫奈在干草垛中使用冷暖互补色去强化光感的经典案例,受光黄橙,背光蓝紫:

“色彩的影响来自对比,而不是来自其内在品质......当原色与互补色形成对比时,它们似乎更加绚丽“——莫奈

3.原来,光能使得颜色彼此相互影响(光的环境色),暗面不是一片黑褐

色彩彼此之间是会相互影响的,物体表面受到光照后,除吸收一定的光外,也能反射到周围的物体上,这便是环境色。

“莫奈的绘画哲学是画眼睛里真看到的东西,那既不是你认为自己应该看到的东西,也不是置于试管中的孤立对象,而是包裹在阳光与空气之中的事物,其阴影还反射着蔚蓝的天幕。”——Lila Cabot Perry《Reminiscences of Claude Moner from 1889 to 1909》

“其阴影还反射着蔚蓝的天幕”,这便是对环境色的最好注解。因为环境色往往在阴影中最为明显。在阴影或者背光面上,印象派有了新的理解,他们发现背光面会受到反射和环境颜色的影响,这种影响会呈现出丰富的色彩效果:

这一点是前人没有意识到的,以安吉利科的《天使报喜》为例,画面的阴影并没有环境色的存在:

前面列举的赖特的暗色调主义更不用提,甚至 18 世纪末的画家也是如此,我们能从画面里看到阴影中的反光,但这反光并没有环境色,物体之间的色彩是孤立的:

而莫奈的干草垛中则画出了背光面的环境色:

如果上面的不明显,我们可以看看莫奈笔下的另一幅《撑阳伞的女人》:

环境色的使用无疑是一场绘画的革命,它标志着画面的内容不再孤立,绘画事物彼此之间存在着内在色彩的呼应与联系,束缚于固有色之中的色彩被解放出来了。

莫奈的干草垛论证了这三件光的新观念之后,新的色彩体系成立了:光源色、环境色、冷暖色、色环等理论闯入了画家的造型世界,改变后世的色彩观念。

干草垛就是莫奈的证道,证明莫奈所坚信的绘画真理,图像本身就是这真理最好的说明书,“书”里有着莫奈想要改变世界的雄心,而莫奈成功了,这种影响力甚至可以说将所有的色彩作品分成了“印象派前”和“印象派后”,后世很多画家不仅拥有精湛的造型技术,也拥抱了印象派理论,用印象派色彩理论补足了前人的缺憾,形成了新的视觉,这便是印象派对光的伟大贡献。

Claude Monet(莫奈)

(1840-1926)法国画家,被誉为“印象派领导者”,印象派真正意义上的“半壁江山”,印象派代表人物和创始人之一,我们一般称他为莫奈,莫奈并非是印象派的首创者,但他却是印象派艺术理念和技法最坚定且最彻底的践行者,在所有画光的画家里,莫奈是其中最重要的一位,没有之一。

除开前面莫奈对后世的光影视觉的影响外,莫奈的艺术理念就是捕捉光影变化,可以看得出来,莫奈的画作较之前面的所有画家而言,画面完成度并不高,而这在我看来恰好显现出一种绝对的真实,但凡真实在户外写生过的人都能明白,光影不是凝固的,光影是随着时间移动变化的,故莫奈想要捕捉的那一段光影只会在他面前短暂地存在,很多时候,莫奈都是一口气画完的,这跟前人在工作室里花上数月甚至数年时间去主观加工一幅画的概念完全不同,莫奈希望描绘出他眼中光对颜色的影响和对真实的感知。

故很明显,莫奈的画面是急促的,也可以说是不精致的,但并非一定要精致才是艺术,如果你能意识到莫奈想要抓住并想要呈现呈现的内容,你就能从他的笔触中感受到一股冲动,一股呈现自己眼中的光的冲动,一股想要引领世界变革的冲动,带着这份理解,我们才能欣赏这幅《日出,印象》:

在光色理论的影响下,印象派画家开始放弃物象外形的清晰性,认为眼见的那一瞬间才是真实的。这种真实性处于时间的流动中,而形似是时间流动中不需要重视的 因素,每个时间段的光影和色彩才是需要表达的真实因素。——《印象主义绘画的真实性》 杨春雨、张嫣

Pierre Auguste Renoir(雷诺阿)

(1841—1919)印象派重要画家,我们一般称他为雷诺阿。

雷诺阿的画面是印象派中独树一帜的存在,松动自然甚至像水一样流动的笔触,愉悦温馨的视觉感受,把印象派的绘画思路走出了独属于自己的艺术语言,他那活跃的画面氛围中,连带着光都是活跃的,雷诺阿在用光上非常喜欢使用阳光透过树叶产生的闪烁光斑去描绘光影,这种光影让他的画面有着一种莫名的华丽,像是人物身上自发的荧光,感觉下一秒微风拂过树枝他们身上的光影也会随之闪动一般:

而这种光影的描绘也传递着雷诺阿充沛的情感,他描绘的是一种幸福的场景,他认为一幅画应该是令人愉快、欢快和美丽的东西,这种画面一扫过往学院派的沉闷和枯燥,营造了新的视觉风尚:

雷诺阿早年受到过非常传统的造型训练,在印象派里,他也是将造型和光色结合地最有趣味性的一位,下面这幅作品在我看来非常重要,它是造型与光色结合地非常融洽的代表作,这幅画在 1876 年的第二次印象派展览中展出,在我看来这标志着雷诺阿的野心——在一个老生常谈的题材上展现新的光色系统,然而,陈旧的权威却并不买账,一位评论家将人体皮肤上的绿色和紫色效果描述为类似于腐烂的尸体,这无疑是种刻板的偏见:

我自然是为雷诺阿鸣不平的,这种光色在我看来无疑是美妙的、轻快的、透气的、温情的,值得一提的是,雷诺阿晚年的人体画向古典主义回归了,他晚年的人体画中再也看不到这种拥有进步性的、难得的光色了。

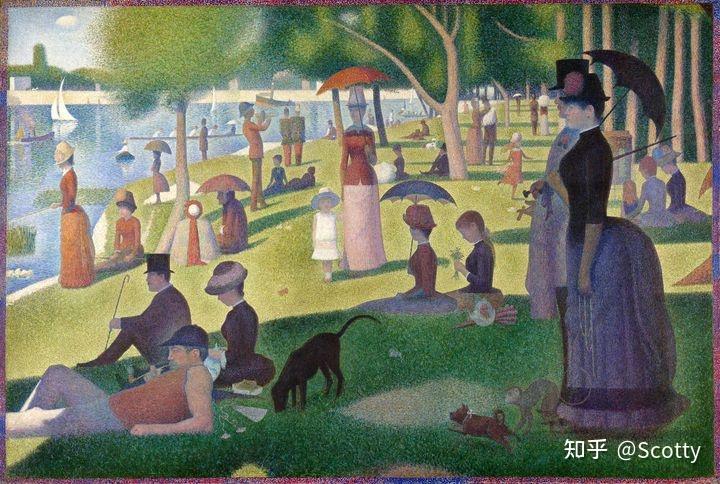

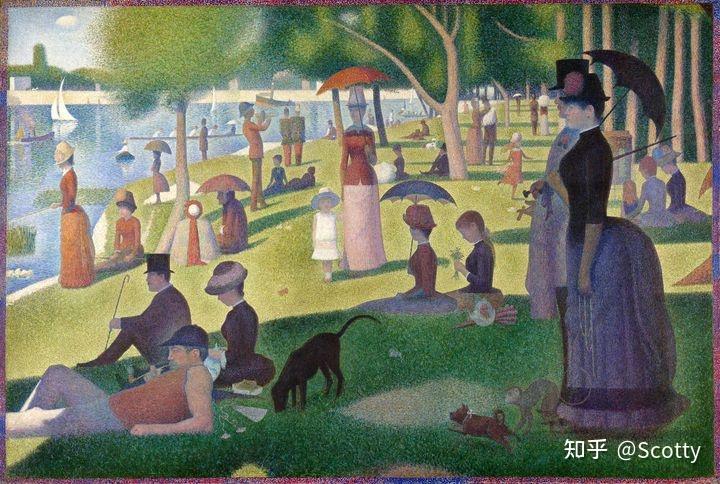

Georges Seurat(修拉)

(1859—1891),法国画家,新印象派的技术先驱和领军人物,我们一般称他为修拉,他受过完整的学院派教育,后来又研究过卢浮宫中的大师作品,对光学和色彩理论特别关注并为之做了大量的实验,也许正因为他太过致力于方法和理论研究,他一生所创作的作品不多,但他的理论和技法对后世艺术家的影响是不可忽略的。

修拉是新印象派而不是印象派,修拉的突破在于,他认为印象派用色上有失严谨,他更注重科学的色彩理论去严谨地使用颜色,他的创作类似与现在的显示屏像素生成,大量细小的点状笔触构成了整个画面,这些点状笔触用色上彼此之间是大量互补色和少量对比色关系,这源自 Ogden Rood 的色彩和谐理论:从远处看,放在一起的不同的点状细微纯颜色会自动在视网膜上融合成为另外一种颜色。

虽然说互补色为每一个印象派画家所熟知,但是真正把互补色用来实践美国物理学家 Ogden Rood 的色彩和谐体系理论的画家,修拉是头一个:

正是这套色彩逻辑让他不再拘泥于户外写生,放弃过往印象派转瞬即逝的感受,无需依靠身临其境的主观印象去捕获所谓的自然主义的真实,而开始利用此色彩逻辑在室内打磨更为细腻的作品,弱化了体积并重新在画面中构思了秩序感,还进一步将画面元素向平面化与抽象延伸,可谓是起承转合:

为了实践 Ogden Rood 的理论,修拉将笔触变为了点状,画面是他一笔一笔点完的,这便是我们口中常说的“点彩派”:

点彩派所代表的新印象主义是对过往印象主义在色彩理论和绘画技法上的一次发展和突破,站在纯粹的印象派光色理论角度,这是一次精进,而且它的影响也非常深远:

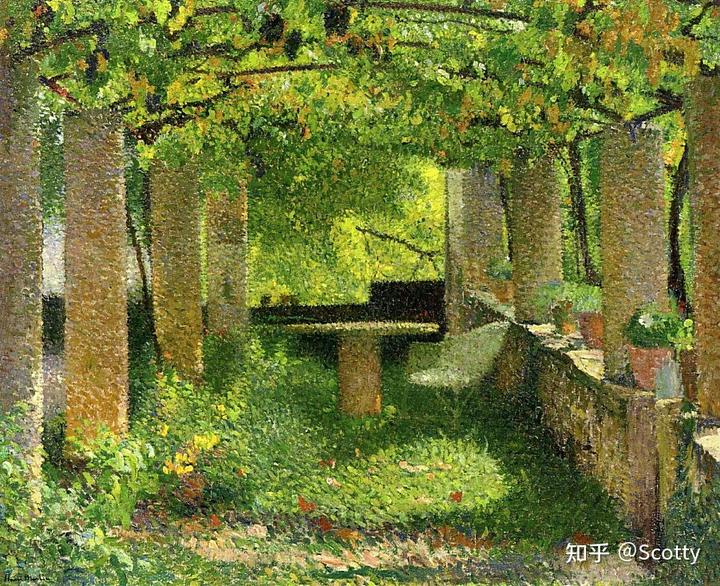

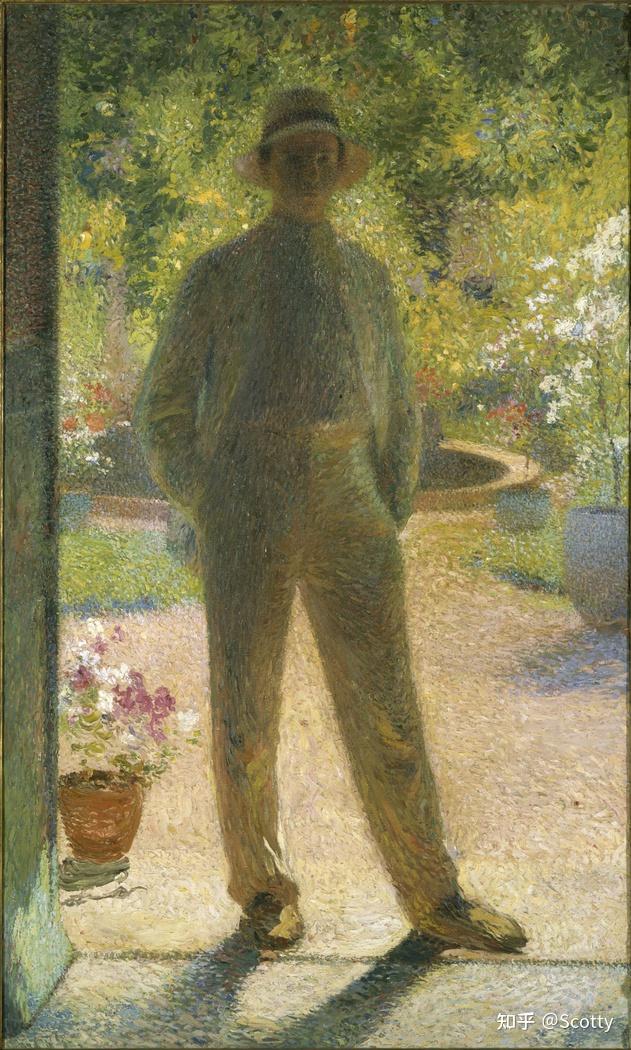

Henri-Jean Guillaume Martin

(1860-1943)法国新印象主义画家,Guillaume Martin 是后世点彩派中极受欢迎的一位,他画面光感强,色彩丰富,造型娴熟,呈现的效果自然又丰富,他的作品在当时很受人欢迎:

Guillaume Martin 对比修拉最大的不同就在于他没有照搬修拉的笔触,而是学会了雷诺阿笔触中的流动感(把笔触视为水,我们能看出笔触的流向),我们仔细观察 Martin 的画面可以看出,他的笔触是有精心排列的:

另一个和修拉的不同点就在于,修拉处理人物是平面化和抽象化,而 Martin 处理人物则是立体化和具象化:

在用色上,Martin 虽然颜色也很丰富,但对比修拉明显在颜色的选取上克制了许多,这也使得画面效果向传统靠拢了一些,有点折中的味道在里面,考虑到他曾是德拉克洛瓦的学生,所以情有可原:

其实看到这里相信大家已经看明白了一件事:传统的造型和以莫奈修拉为主的印象派色彩体系其实并不冲突。甚至二者可以深度结合出更好的作品,这一点在欧洲的其他国家好像颇有成效:

Joaquín Sorolla(索罗拉)

(1863-1923),西班牙画家,是印象派绘画在西班牙最杰出的代表,我们一般称他为索罗拉。

索罗拉无疑是居功至伟的大师,在我看来是他将印象派的光色和现实主义题材的叙事做到了深度的结合,扎实的造型和动人的光色同时出现在了他的作品里,他极其擅长在阳光明媚的日光下灵巧表现人和风景且真实感强烈,让观者瞬间沐浴在地中海的阳光之中:

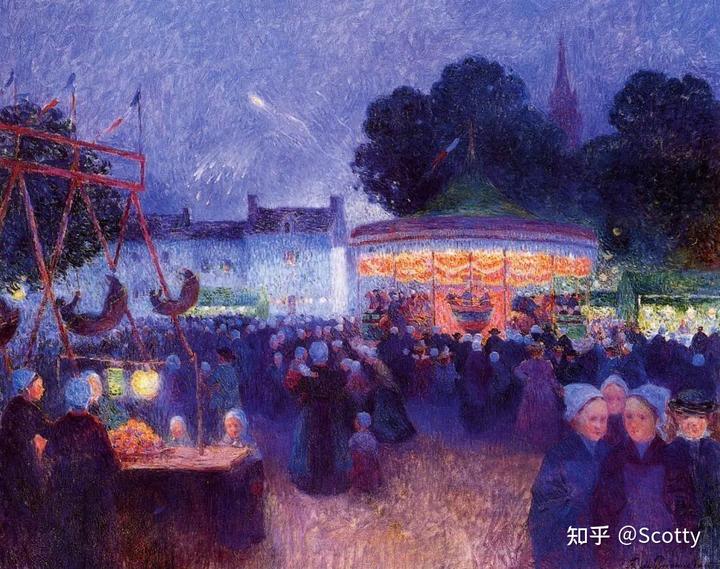

Jan Sluyters

(1881-1957)荷兰画家,荷兰现代艺术先驱,他于 20 世纪初在巴黎见识了各种各样的现代艺术,并把它们带回了荷兰,而他笔下的新印象主义作品则是体现了他大胆奔放的个性,这幅画作于他刚到巴黎的第二年,他用了跟雷诺阿一样的主题,但他画得更具表现力和冲击感,无论是绚烂的灯光还是人物的动感都传递出一股蓬勃的活力:

我把他的这幅作为那个时代的结尾,那是一个现代艺术已经盛开的时代,印象派启蒙了那个时代,一切传统仿佛成为过往,新的艺术光彩夺目、耀眼逼人,且正陆续粉墨登场。

现在让我们暂时把目光投向当代,看看当代那些受印象派影响的更有意思的光影:

Bato Dugarzhapov

俄罗斯蒙古裔画家,1966 年生于俄蒙边境交界的赤塔地区杜尔杜尔加村,毕业于苏里科夫莫斯科艺术学校,莫斯科艺术家联盟的成员。

Bato 在我看来他继承俄罗斯印象派外光画法的一切优点,同时他又不完全遵从印象派的现实主义原则作画,他的写生作品中有着非常旺盛的个人情感流露,因为技法上的天赋,使得他的笔触已经达到了浑然天成且随心所欲不逾矩的境界,我们甚至能感受到他作画时的那股澎湃的激情,笔触跃动,点缀光影,就像是音乐家在指挥乐章一般,笔触下的光斑成为了他画面的音符。

Bato 对比其他印象派而言,我认为他的精髓在于背光面反光的明度和色彩处理,比起璀璨的光而言,他的影子的才是绝招,正是这种大面积高亮糖果色的背光面支撑起了整个画面的色调,也构成了他点缀高光的画面基础。

其实我们仔细观察就能发现,Bato 选择写生的场景都是很多画家避之不及的大逆光和大面积背光,而 Bato 正是凭借着他对于背光的处理让这些难以表现的画面充满看点,他擅长利用大面积背光或重色把受光面挤到画面中非常小的一块面积中,而这一小块亮色面积正是画龙点睛之处,他点起高光毫不手软,甚至直接拿白抹,使得其能在冷色调中传递出强烈的炽热光感,带来一种很奇特的视觉感受。

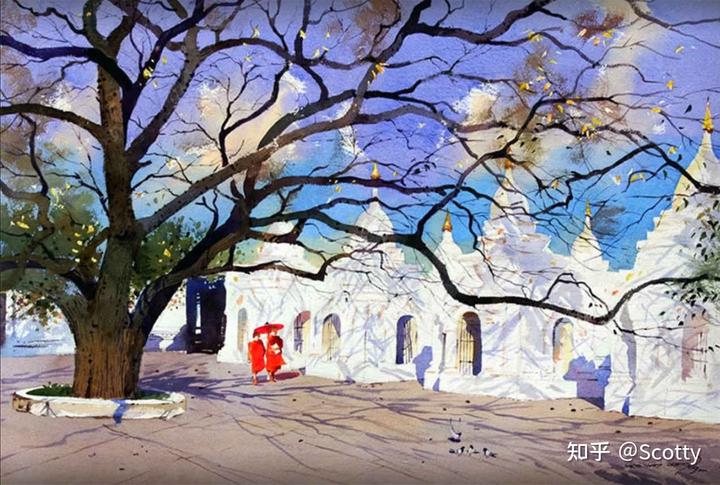

妙温昂(Myoe Win Aung)

缅甸风景画家,1972 年出生于仰光市,1992 年毕业于缅甸国立美术学院并开始从事艺术创作。

他的创作主题多为缅甸风光的写生水彩画,有宗教、农耕、风雨、自然景观和文化古迹,当然也少不了画面中最为出彩的光色,他笔下得色彩是注入了浓郁情感的,透过他的画面,你仿佛能真实地感受到那个国家的风土人情。

对于光的描绘上 Myoe Win Aung 有自己独特的见解,在我看来他是世界上最会画光的那一档画家,尤其是受光面的用色,是我见过的画家里最多元缤纷且和谐的,他活用水彩的特性使一切看上去美妙且静谧,丰富且自然。我非常建议大家在欣赏他的作品时,留心他受光面的用色,他每一幅水彩的用色都有变化和独特的一面,是根据整体的画面色调和氛围以及自我表达去调整的:

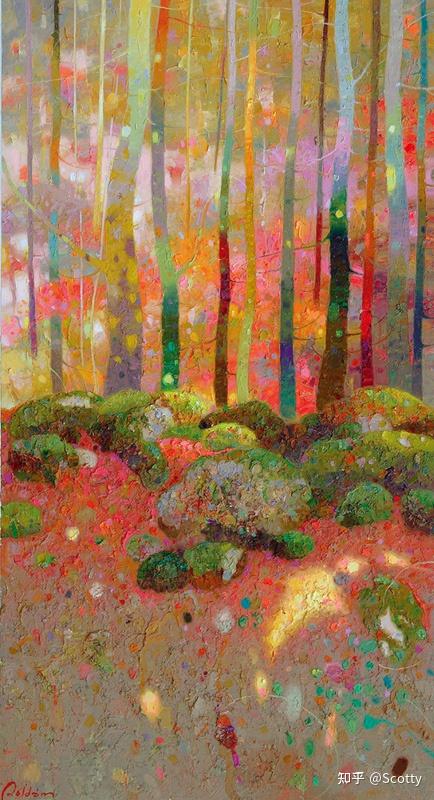

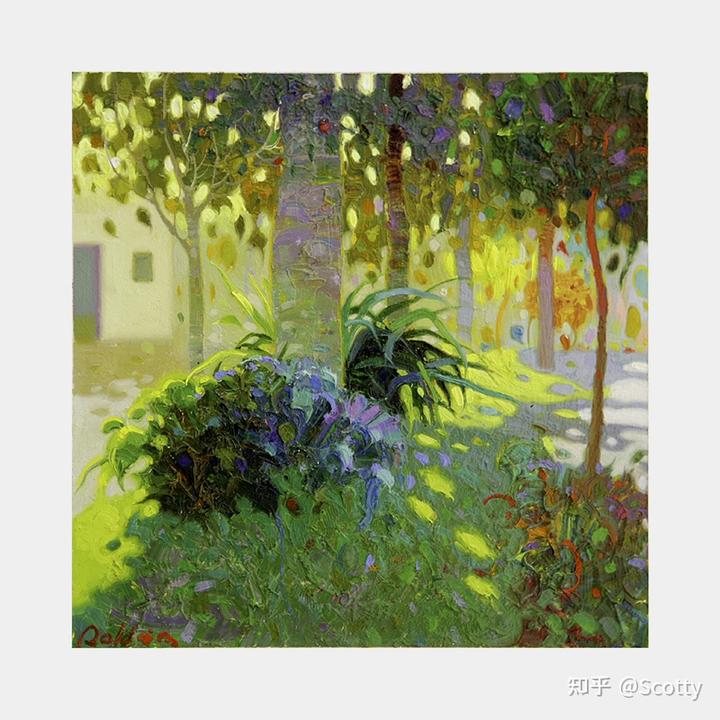

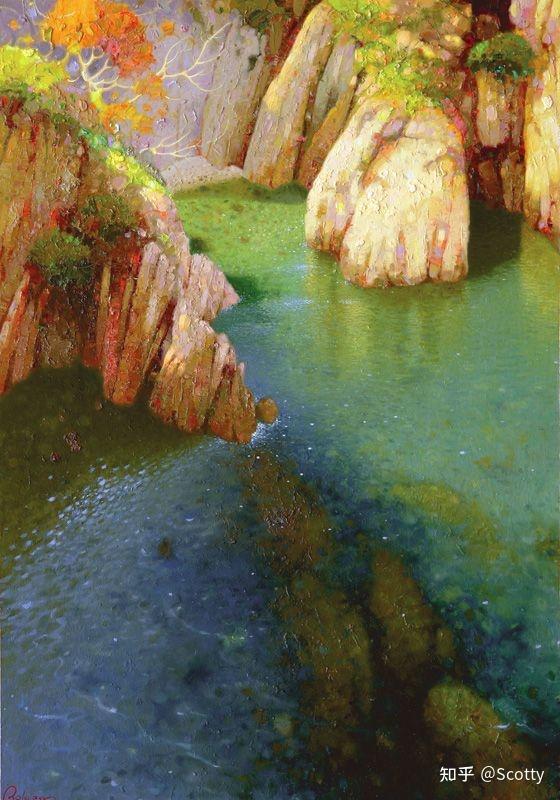

Pedro.Roldan.Molina

Pedro.Roldan.Molina,西班牙艺术家,1954 年出生于科尔多瓦。他从小酷爱绘画,并很快展现出惊人的天赋, 在儿时他的画作便开始获得国际性大奖并崭露头角,他如今的绘画风格是在他定居于巴塞罗那之后,在那里他跟随许多知名的风景画家学习,其中新印象派给予了他大量的养分,使得他在写生中逐渐形成自己的绘画语言,用色彩渲染出自己眼中的世界,构筑出梦境般的画面氛围。

我最喜欢他点彩派式的感性笔触,Roldan.Molina 于其笔触之中注入的悦动且活力的色彩,在写生过程中的现实与自我情感之间来回渲染,于理性与感性之间有着非常强的把控力,在扎实的造型中能读到大量微妙的情绪,他眼中的世界像童话和梦境,点染交融,异彩连绵,光影婆娑,跃动空间,该艺术家笔下的西班牙风貌可谓是独具一格:

Jeff Daniel Smith

美国南加州风景画家,毕业于南加州的埃尔卡米诺学院艺术系,毕业后从事商业绘画和影视背景绘画工作,1994 于蒙特利半岛旅游期间被该地自然景观所吸引,随后并决定于该地从事全职艺术创作,该画家受印象派和新印象派影响很深。

Daniel Smith 最为独特的绘画语言是他笔下的水面倒映着光的涟漪,这种思路很明显参考了点彩派的分色主义(Divisionism)用色思路:

我们不难发现,分色主义的绘画思路只在水面上使用(石头、土壤、天空均没使用),他以一种高纯度的细微点状笔触去表现水面上的光,且用疏密差异去精心分配这些象征光的小笔触,欣赏这些作品的时候,如果眼睛微眯,仿佛映入眼帘的正是真实的落日海景,点点光斑自然且柔和地洒在了海面上,正是这样的作画思路使得他笔下画面的视觉效果和谐自然又丰富出彩,

Daniel Smith 用的是刮刀作画,他小心地控制着水面上的每一块笔触,近景笔触厚粗大而远景笔触薄密小,用刮刀拉出了极大的纵深空间,还能表现出一种柔和的氛围感,殊为不易:

Gordon Hunt

英国康沃尔郡的海景画家,Gordon Hunt 并不算是当代的知名画家,他所使用的技法和作画思路也很简单,但我犹豫再三还是把他列进来了,因为他的确称得上是一位画光的画家,而且他笔下的光也有可取之处:

Gordon Hunt 居住在康沃尔郡的海滩旁,事实上据我了解,美丽的康沃尔郡海岸已经孕育了无数大海画家,很多人本身并没有想全职搞艺术,但是他们其中不少人去康沃尔郡看了一次海后就决定当职业艺术家,Gordon Hunt 也算是其中之一。

Gordon Hunt 的画面很明显是对点彩派技法归纳与简化之后的成果,甚至在互补色的使用上仅仅点缀了几笔橘色去衬托蓝绿色的海面,光的点缀上有他略微细腻的地方,兑了黄色的白光下都会压上淡紫色,这种微妙的互补色使得画面光感愈发强烈:

他笔下描绘的是康沃尔郡深邃碧绿的海水,而点缀的光则好像是每个人自己回忆里的那份光彩,简单的画面却恰好给予了观者极大的想象空间,画面中的光似乎不属于个体,更像是蕴藏在每一个人美好记忆深处的结晶,唤醒了独属于我们自己的美好,就连 Gordon Hunt 自己也说,他的光能唤起假期和幸福的感觉:

领教了印象派笔下的阳光之后,让我们把视野投向印象派笔下的夜景,去感受印象派笔下夜色的光影:

Ferdinand Loyen Du Puigaudeau

(1864-1930)法国印象派画家。

他是印象派中较为难得的夜光画家,也是对光色的描绘较为细腻的一位,我最喜欢的就是他下面这幅作品,无论是光色还是画面氛围以及生动性上都很和谐:

下面这幅作品很有意思,也难得的一幅带有中国元素的作品,画面中的灯笼就是来自中国,五颜六色的灯笼中散发的光色渲染了大地,交相辉映,此刻的地面好像是发光的天空,他笔下的夜景真的非常有看头:

关于光的色彩就此结束,我把 Puigaudeau 作为这一章节的结尾是想让大家看到光的另一面,即夜间的光,其实前面介绍的画家里有不少都有画过夜光作品,但他们并不像 Puigaudeau 那样以夜光作品为重心去创作,而接下来介绍的画家,都是以夜光为重心去描绘的画家:

夜曲(Nocturne)

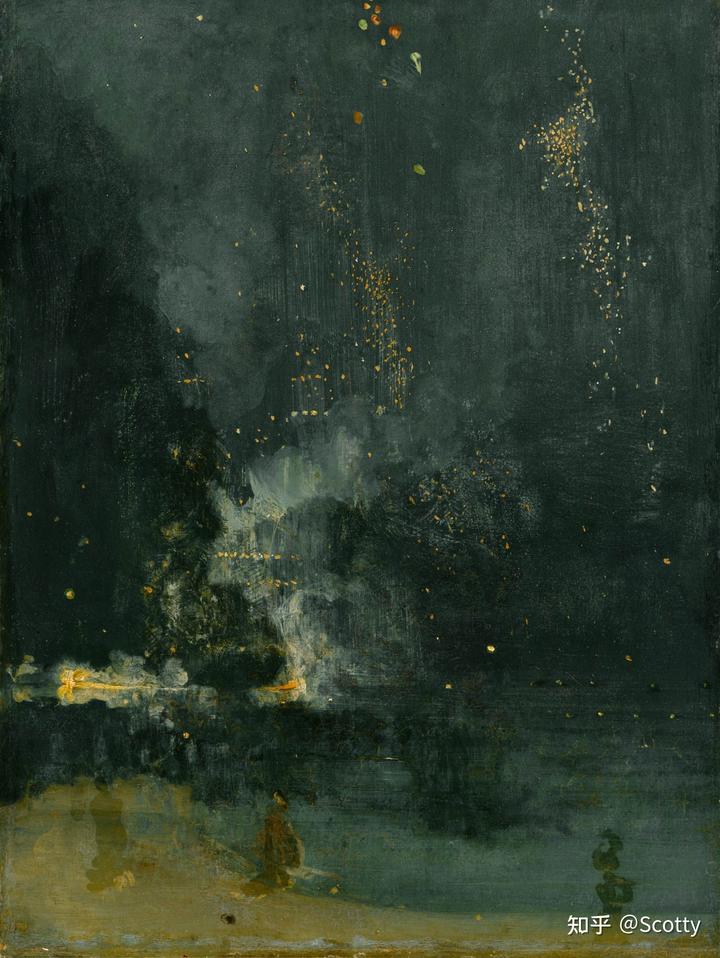

夜曲(Nocturne)一词引用自伟大的画家惠斯勒(James McNeill Whistler),就像我把夜光画家 Puigaudeau 作为印象光色的结尾来衔接夜曲,我也把这位结识过印象派的画家用来承接印象光色,因为惠斯勒的创作方式亦是一种“印象”。

惠斯勒高喊着“为艺术而艺术”,将艺术引入一种纯粹表达,夜曲一词来自于通感,他发现了绘画与音乐之间的诸多相似之处,他将音乐作曲的方法创造性地引入到绘画创作中:

如果通感成立,画面中的点点光斑便是动人音符,这是一种用“艺术节奏感受”取代“故事内涵”的绝佳思路,绘画看起来还是绘画,可绘画的内涵不再是故事和景色那么简单,而夜曲(Nocturne)一词也深得人心,往往被用于诗意地指代夜景画作品。

关于夜曲画家中的第一位,我想借由惠斯勒本人之口而引出:“在我看到 Grimshaw 的月光画之前,我一度以为我是夜曲的发明者”:

John Atkinson Grimshaw

(1836-1893)英国维多利亚时代的艺术家,以其城市景观的夜间场景而闻名,他是一位专职的夜景画家,而他笔下的月光在我看来是画得最细腻的:

Lucien Lévy-Dhurmer

(1865-1953)法国象征主义画家,我很喜欢他 1901 年后在欧洲和北非旅游期间所创作的夜曲作品,和惠斯勒很相似,他的创作也会从音乐中汲取灵感,并试图以绘画形式去通感一些伟大作曲家所创作的乐曲:

除了油画外,他也会使用色粉去作画,色粉其实非常适合印象派的创作笔触,从他的画面中也可以看出明显有向印象派学习的影子,而他在威尼斯的一些写生里对烟花的描绘也非常精彩:

下面这幅作品的语言甚至可以看作是在跟莫奈的《日出,印象》进行对话:

Alphonse Osbert

(1857-1939)法国象征主义画家。

他是修拉的好朋友,虽然他最终没能坚持使用点彩派的绘画语言,但可以明显看出修拉对于他的影响,他的人物的那种外轮廓式的剪影明显学的就是修拉,而这种剪影也让他笔下的落日余晖更加优美,并且使得画面充满象征主义意味:

Richard Savoie

加拿大魁北克省画家,1959 年出生于加拿大新不伦瑞克省蒙克顿市,1980 年从事全职艺术创作,他笔下有大量魁北克省的午夜雪景的油画写生作品:

他的创作深受印象派的影响,他对于光学理论和色彩理论有自己独到的见解,这组作品描绘的主要不是自然光,而是暖色灯光,无论是整体的氛围把控还是光感的传递都已出神入化,让人在寒冷的冬夜感到一分暖意。

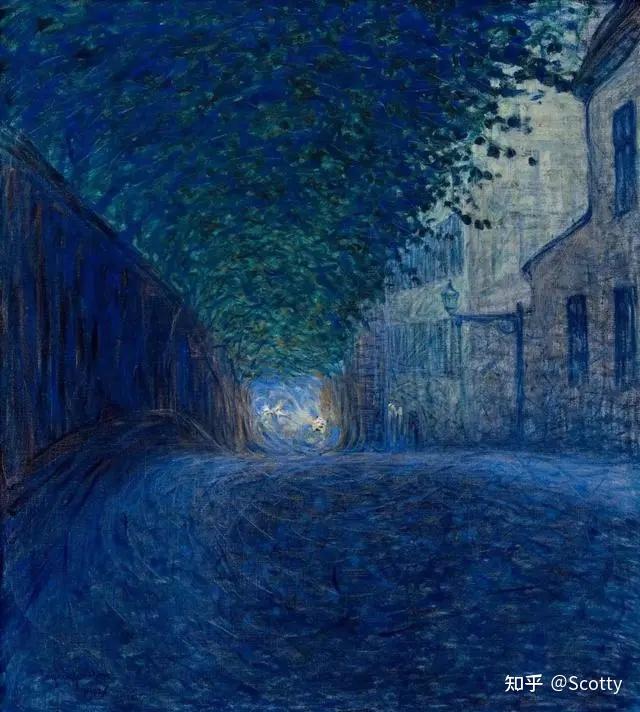

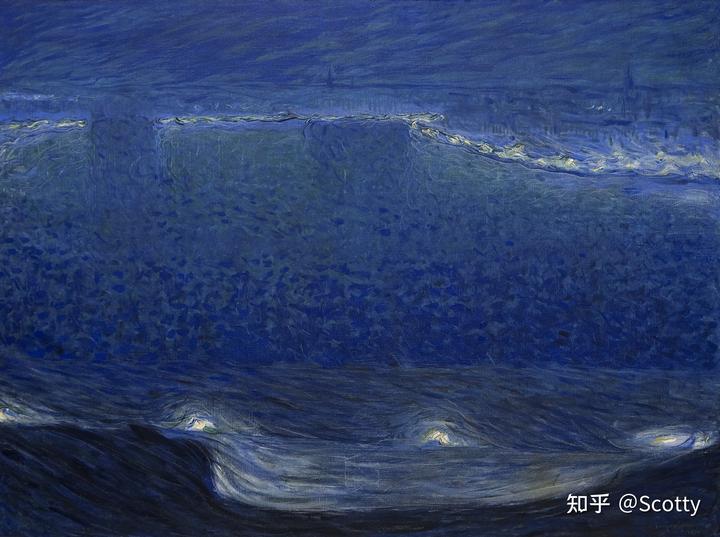

Eugene Jansson

(1862-1915),瑞典画家,他以蓝调的夜景作品而闻名,同样,音乐也是 Eugene Jansson 绘画创作灵感的主要来源:

我喜欢他画面里的光,尤其是水面中倒映的光,夜色的水面是镜子,天上没有光而水里有光,对应白昼嘈杂迷茫,而人往往会于孤独的夜色深处见到真正的自己,这映射的不是天上的光,而是他的灵魂:

下面这幅画仿佛描绘的已经不是自然的景观,而是自我内心的波动和精神世界的光:

每个人面对寂静无声的夜晚时总能营造出一种对话感,那是我们和自我内心的对话,是内在人格和外在面具之间的对话,是人格矛盾的两面性之间的对话,而 Eugene Jansson 笔下的那抹光,不仅是自然光,更是他内心世界的光:

我的光

当光纯粹源于自我的内心时,那会是一种什么样的姿态?随着艺术进入现代主义,艺术家的独立人格被进一步重视和放大,人们对待艺术也更包容,多样性逐步登上艺术的舞台,艺术的多样性不仅指的是艺术品和艺术种类的多样性,更是其背后价值观和人类精神的多样性,让我们看看他们笔下的光会如何呈现?

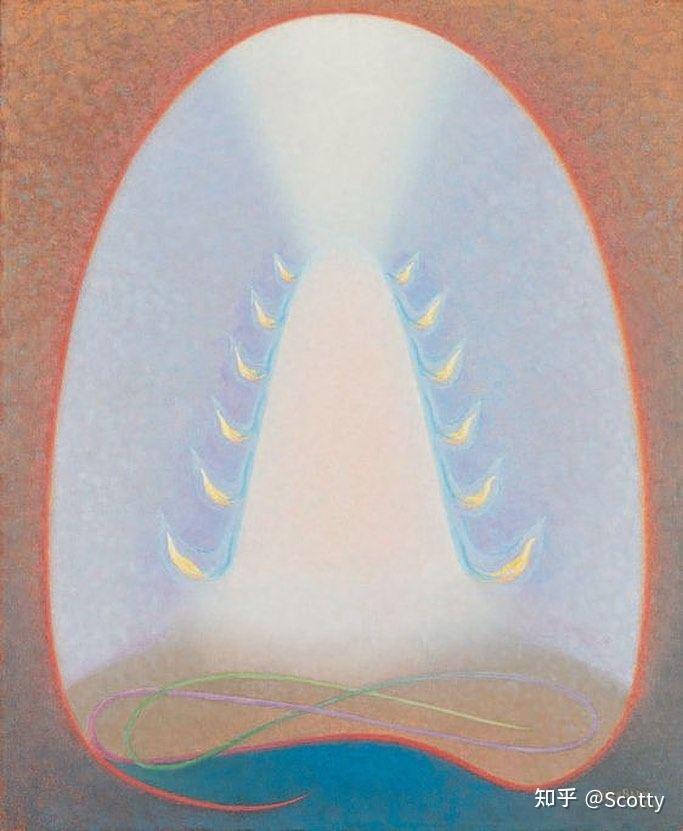

Agnes Pelton

(1881—1961),美国艺术家,1881 年出生于德国斯图加特,1895 年于纽约普瑞特艺术学院学习艺术,她的学姐是著名的女性艺术家欧姬芙(Georgia O'Keeffe),这对她的影响巨大,随着一次偶然的机会,1919 年她在美国西部的新墨西哥陶斯镇找到了她真正想要表达的艺术,即“完美的意识”和“神圣的现实”。1925 年她的母亲去世,四十岁的她搬到了纽约长岛,开启了她人生极为重要的创作旅程,1930 年,佩尔顿结识了作曲家和占星家 Daniel Chennevière,他的占星学理论给予 Pelton 非常深刻的启发,1932 年,佩尔顿从长岛搬到了大教堂城,毗邻该地的邻科罗拉多沙漠和棕榈泉市的文化思想(大量的神智学、星相学)对她影响非常深刻,并定居于此,1961 年于大教堂城去世。

占星学和神智学是她艺术的核心组成部分,而光则是表达这层艺术理念的核心载体,而这在我看来是 Agnes Pelton 内心世界的一种流露,不管她从何处寻来的灵感,这终归是她自我跟世界沟通的一种精神形式:

对于 Agnes Pelton 而言,她的创作是关于她的宇宙观和对世界更高意识理解突破的诉求,她会通过长时间的冥想来凝聚她的精神结晶用于表达的画面上,形而上学景观、神秘深邃的抽象曲线和闪耀光纱都传递出她自我所理解的宇宙,一个赋予生命、慈悲柔和且充满无形能量的世界。

Angela Lane

1974 年出生于英国,现生活和工作于新西兰怀卡奈。

Angela Lane 的创作灵感源自于对超自然气候现象和天体的描绘,她对无法解释的自然现象感兴趣,并认为这背后有它独特的精神所指,在我看来,她的光并不是写生,而是个人的内心流露,Angela Lane 甚至会从中世纪的气象记录中去寻找创作灵感,在这一点上她和 Agnes Pelton 是一致的,都是一种世界精神和本质的渴望。

Samantha Keely Smith

美国画家,毕业于纽约视觉艺术学院艺术和艺术史系。

在阅读 Keely Smith 个人的一些关于创作的经历时,“推敲”这个词是我觉得最为代表性的,因为她的创作并不是设计或可控的,在画面初期的布局上,有很多肆意妄为和偶发的“糊涂乱画”,而这一举动中,画家的情绪波动对画面的影响尤为关键,冲动和偶发诞生出画面的汹涌波涛与矛盾对立,随后便通过材料上的软色和透明特性去塑造和深化,以达到视觉上的和谐与平衡。

当这种情绪上的偶发被作用于描绘“类自然”的绘画时,“作者个人的情绪波动”和“自然界的反复无常”仿佛联动了起来,Keely Smith 霎那间仿佛从自已艺术世界的主宰者升格为自然世界的创造者,这当然是一种错觉和假象,但我欣赏这主观映证。

Keely Smith 的作品毫无疑问是对自我内心世界的描绘,而创作一旦进入这种概念的时候,创作者们往往首要想到的画面元素便是光,作为自我艺术世界的主宰,Keely Smith 对着自己的内心世界像上帝那样说了句:“要有光”,光便充盈于她的画面之中:

光和影的形状

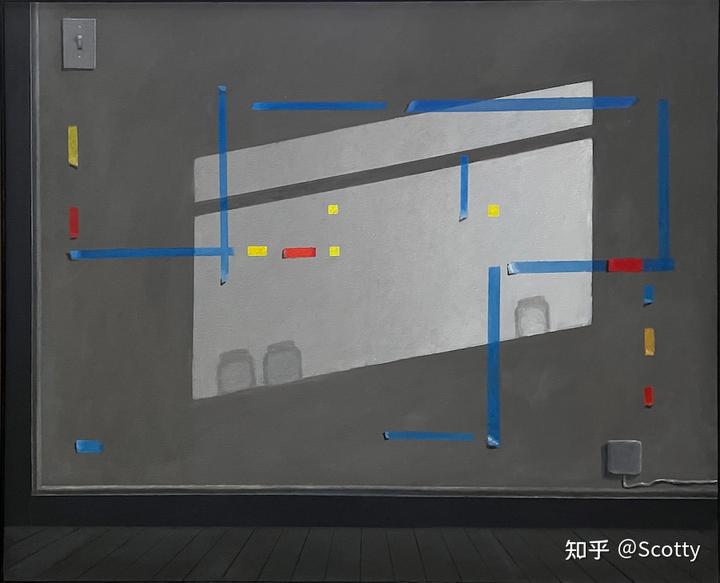

让我们回到绘画本身,把目光投向现代艺术带来的另一个绘画观念上的变化——平面构成,我们是在二维上作画,虽然呈现的内容是三维的,但实则仍然是一个二维平面,而画面中的光和影,自然也是平面色块:

如果光是面块,而这块代表光的面块背后又象征着什么?

象征着现实与抽象之间的游移边界,横看成岭侧成峰;

象征着平面美学,是从自古艺术中就存在的平面图形美感;

象征着投入复杂情绪的精神内涵,至上主义论证了这一点;

本章节的所有作品,都是围绕着以上三点而展开。

Helen Lundeberg

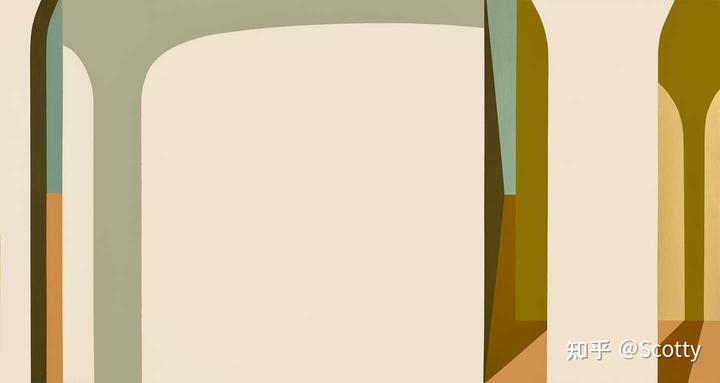

(1908-1999),美国艺术家,1908 年出生于美国芝加哥,1930 年毕业于加州帕萨迪纳城市学院,随后于该学院的斯蒂克尼纪念艺术学院参加艺术培训,于 1934 年撰写了主观古典主义宣言,并与丈夫 Lorser Feitelson 完成了后超现实主义的艺术理论,对美国的艺术方向起到了重要的推动,1950 年代,Helen Lundeberg 开始转向抽象绘画,并开始专注于几何形状和简单的块状颜色研究,而研究的成果便是如下作品:

她是美国非常重要的艺术家,从 Helen Lundeberg 的作品里不难看出她追求着某种视觉上的理性完美主义,每一种用色的纯灰,每一类色块的构成都有着非常严谨且深邃的标准,这种考究和追求使得 Helen Lundeberg 的抽象作品在视觉上异常舒适,她早年在抽象上的探索源自于自然风景、室内陈设与静物、城市乃至星空,后期的抽象主要围绕在建筑形式美感和构成上的探索,尤其是十五世纪意大利古典主义的建筑空间美学也被融入她的作品之中,带给人无限的遐想:

横看成岭侧成峰,Helen Lundeberg 的作品就这么游离于抽象与现实之间,你可以把它当做抽象作品去看待,你也可以把它视作极简的光影写生,光的内涵变成了纯粹的图形美感:

如果说觉得 Helen Lundeberg 的平面图形光有点抽象和超前,我们可以看看稍微折中一点的光影构成美学:

Simon Adjiashvili

Simon Adjiashvili,格鲁吉亚艺术家,1949 年出生于格鲁吉亚第比利斯,生活和工作于特拉维夫,1973 年毕业于第比利斯国立艺术学院,文学硕士。

画面中光和影之间交织所产生的构成感和整体空间氛围的把控,以及颜色的选用使作品十分深邃,不仅仅是平面上的那么简单,他对于空间的描绘也同样吸引人,Simon Adjiashvili 的画面不仅仅是寻常视觉的一瞥,更是一种精神上理想世界的塑造,不知道是不是因为该作者位于格鲁吉亚的原因,我总觉得 Simon Adjiashvili 的画面中的体块构成是对于马列维奇的一种“转译”:

现代的艺术推动现代的美学,现代的美学推动现代的设计,现代的设计制造现代的建筑空间,现代的空间中又孕育出现代的光影,这一章节的绝大多数艺术家都是如此,构成是抽象视觉的愉悦,而用光影去做构成,则使得画面游离于现实与抽象之间:

然而,这种构成仅仅是图形上的美感吗?这里面还能蕴含着什么样的内容呢?

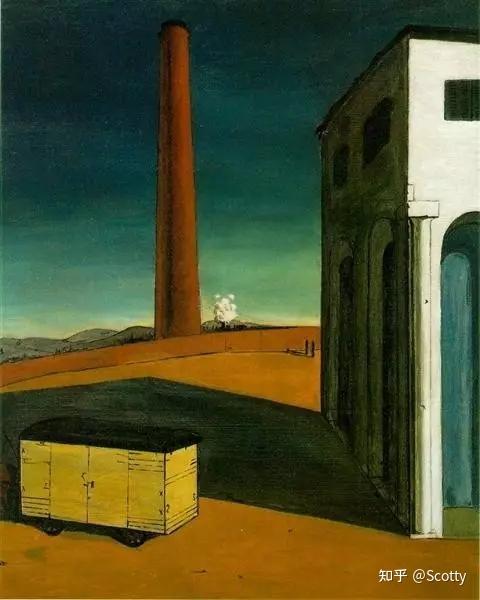

Giorgio de Chirico(基里科)

(1888-1978),意大利画家,形而上学绘画创始人之一,我们一般称他为基里科。

画面的空间透视是怪异的,再加上高强度的明度对比将画面营造出了一种诡异的神秘感,被处理成平面的光影中无疑蕴含着着强烈的寓意,这便是基里科的形而上学绘画(Metaphysical paintings),这种利用光影和平面构成所创作的作品使得画面中的一切元素都成为了某种象征和指代,它们突兀且明晃晃地被摆在了观众面前,画作一言不发,但观者却忍不住深究其中:

“一件艺术作品要想真正不朽,就必须完全超越人类的极限,逻辑和常识必须完全消失,这样才能接近原始的梦境和心态。”——基里科

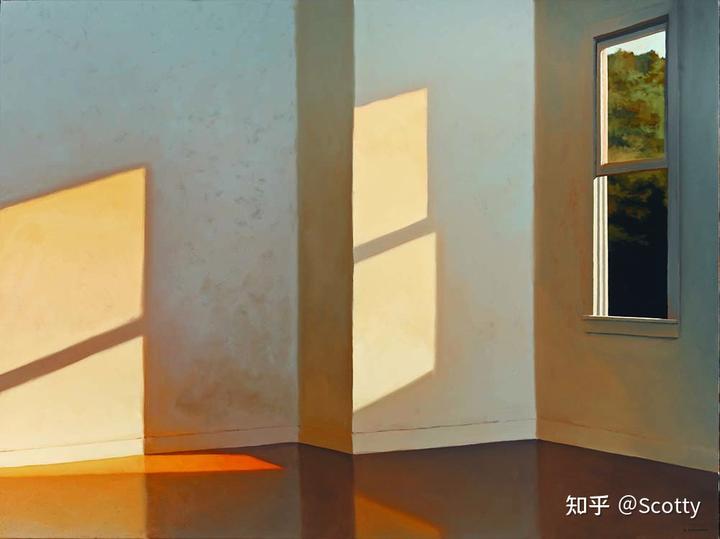

Edward Hopper

(1882-1967)美国现实主义画家,我们一般称他为爱德华·霍珀。

孤独是爱德华·霍珀作品的底色,而那和基里科一样抽象成平面几何的投影同样被处理成了孤独的模样,这种观念往往来自于下面这幅作品:

很多艺术史学家认为,这块平面光就是画面主人公内心世界的映射,这种说法我认为确有其事,因为纵观他的所有作品中,光的图形和孤独的人物二者经常同时出现在画面之中,而且光影图形的交错之处常常是画面主角脑袋的位置,或者跟主角产生其他交互,画家暗示地已经很明显了,这里的光是一种符号性的象征:

不难看出,他的画面里充斥着对寂静和孤独的隐喻,而当你某天再次看看他的画,突然发现他笔下的光成为画面的主角时,你看到的不再是光和色块那么简单了,你仿佛看到的是爱德华·霍珀本人的自画像,当然,一昧地用孤独去解读他的作品定是一种局限和片面,光里包含着的理应是一种无法言喻的复杂情愫,也正因无法言喻,才要通过光表达出来:

爱德华·霍珀笔下简单的色块却对后世很多画家产生了十分深远的影响,也形成了画面的某种风尚,他有很多追随者:

Jim Holland

美国画家,1955 年出生于纽约,他是爱德华·霍珀的追随者。

当你欣赏 Jim Holland 的作品时,你会有一种在看爱德华·霍珀“同人”的感觉,而且 Jim Holland 好像还真是这么想的,他的画面明显是对爱德华·霍珀绘画语言的一种拓展:

Norman Lundin

美国画家,1938 年出生于洛杉矶,1961 年毕业于芝加哥艺术学院,1964 年于华盛顿大学艺术学院任教。

他的画面不难看出也是受爱德华·霍珀的影响,但是光的内核变了,他更在意的是画面的节奏性和韵律感,他把光放在视觉中心当主角,构图也是围绕着光和构成美感去摸索,更有趣味性:

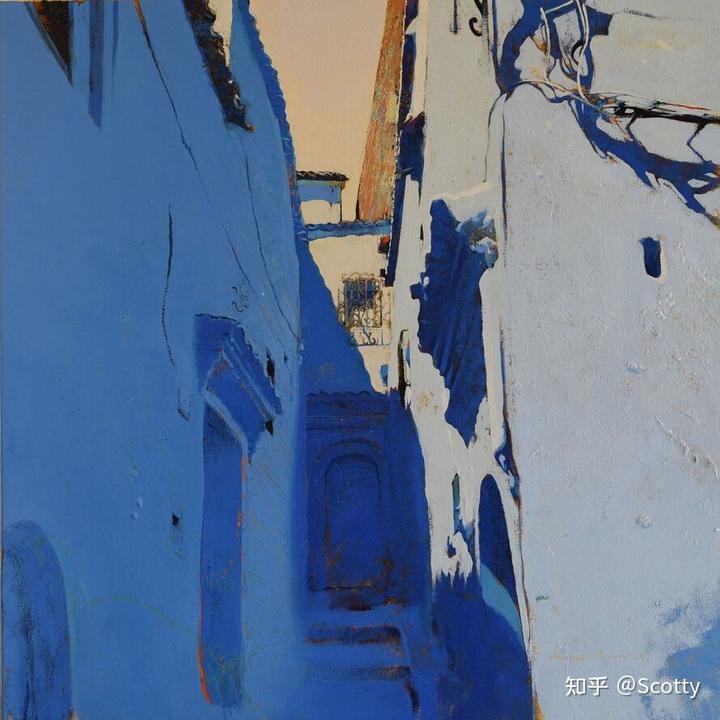

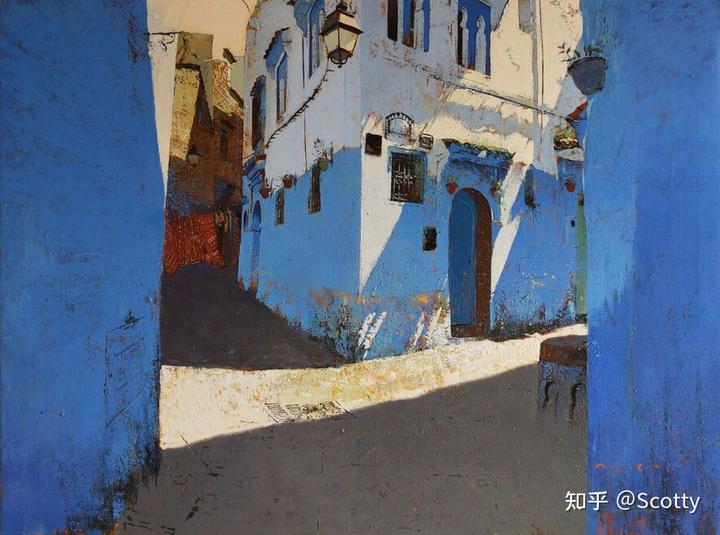

Magí Puig

西班牙画家,1966 年出生于西班牙莱里达省,1989 年毕业于巴塞罗那圣乔治大学艺术专业,而后于英国温彻斯特艺术学院留学,他的创作主题多为西班牙、欧洲其他国家、南美、非洲和东南亚的风景人文风貌写生。

他是我最喜欢的写实画家之一,你能从他的笔下感受到他有多么热爱生活,他有一双善于发现美好的慧眼,任何看似寻常的视角都能被他发掘出亮点,在技术和表现上,他的思路是顶尖的,无论是平面构成、图像美学、光影色调、笔触肌理、质感表现、细节把控全部都是顶尖,而这些功夫都花在了不直观的领域,乍一看普通,而后越看越惊叹,在寻常视角中展现出了他眼中非凡的世界,那是历史的斑驳、时空的倒影、朦胧回忆的一瞥、日月交替的一瞬、岁月流逝的痕迹、旧日时光的涟漪。他挖掘出了生活的复杂本质,并把这一切都呈现在了画面里:

简单的光影色块中蕴藏着丰富的画面肌理和细节,整体和局部的关系处理得太精彩了,光影之间显现的是他对生活的热爱,只有对生活热爱的人才会这么耐心去描绘细节,又甘愿把它藏在影子里:

Jess Allen

1966 年出生于英国多塞特郡,毕业于英国费尔茅斯艺术学院,毕业后于康沃尔的个人工作室从事全职艺术创作至今。

如果说爱德华·霍珀的光影色块是一种复杂情绪的隐喻,那Jess Allen则是打起来直球,她把她想表达的内容通过光影直接了当地传递给了观众:

我们已经完全意识到了,光影是对情绪的封存,那么在这个凝固的瞬间中,Jess Allen 所封存的情绪到底是什么?在我看来是一种丰满的孤独和克制的感情,它不是寂寞,没那么悲怆,就像艺术家自己的精神状态一样,是一种自洽的孤独和含蓄的爱意:

Jason Anderson

Jason Anderson,英国艺术家,他的画面看起来是

Anderson 最早的身份是教堂修复学徒,曾于约克大教堂,格洛斯特和威尔斯大教堂等从事修复工作,主要负责彩色玻璃,这段经历让他拥有了不一样的观察生活周遭的视角,极具构成感的几何式解构和彩窗玻璃形式的用色成为了他作品中重要的组成部分,用“发黑”的颜色表现暗面,高纯度但做出颜色渐变且向近处变灰,利用虚实锁定视觉中心,这种反空气透视和造型逻辑的表现手法确实非常符合透过彩色玻璃后呈现的观察视角,也给大家带来了惊艳的视觉体验:

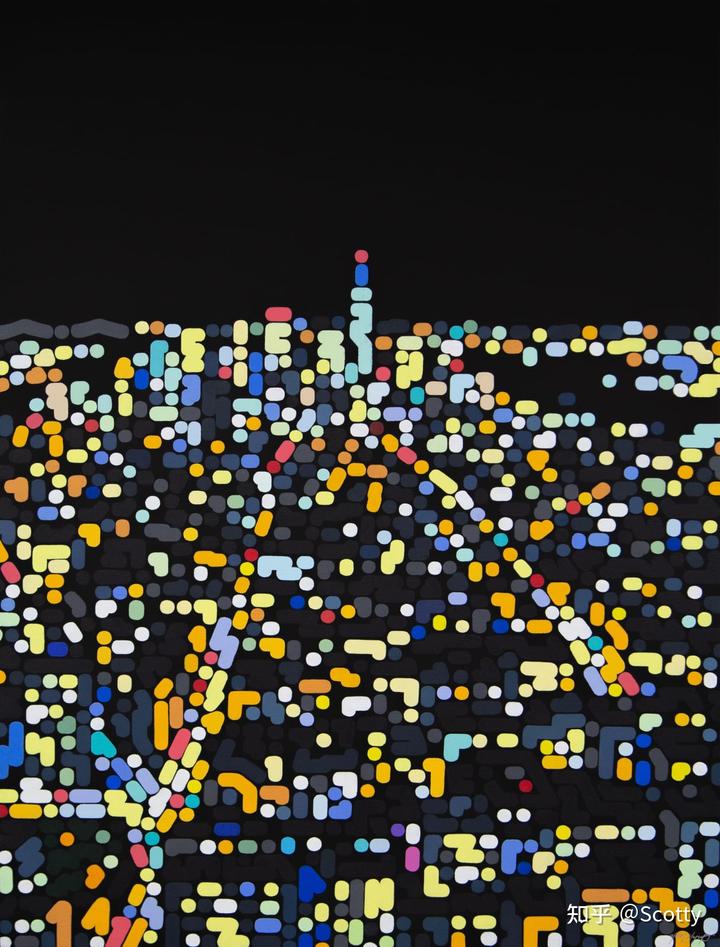

Yoon Hyup

韩国画家、街头艺术家,现居纽约,1982 年生于韩国汉城,他是一位自学成才的艺术家,街头涂鸦应该是他的艺术启蒙,他至今已有二十余载的街头涂鸦经验,如今他转变为潮流艺术创作并和许多知名时尚品牌联名合作,他的画面元素非常简洁凝练:点和线条,构成了他画面中的一切。

他笔下描绘现代夜景的作品非常有意思,给人一种在飞机上俯视城市夜景的视觉体验,黑色的夜幕下,只有光在闪烁,光编制出了一个个造型组建成夜晚的城市印象,非常有意思。

Yoon Hyup无疑是个画光的画家,而他的作品是独属于当代的巧思,当代的视角,当代的风光:

Philip Barlow

Philip Barlow,南非艺术家,他的画面会描绘出类似于“相机失焦”的视觉体验,也有点类似于近视眼的感官,但在“失焦”的画面中,霓虹灯的光圈成为了构成画面的点状精髓元素,这也是 Philip Barlow 的刻意为之。

目光跟随着他编排的光圈,感受着光圈的节奏变换、韵律跳动以及光色转变,仿佛也能唤起你记忆深处的那抹视觉底色,这很难说是照相机的视角还是人眼的视角,但的确是属于当代的光彩,也勾起了观者迷失于高楼之中的无声情绪,让我联想起了日本的 city pop 美学:

Stephen Magsig

Stephen Magsig,1949 年出生于美国底特律,曾于费里斯州立学院和底特律艺术与设计学院学习艺术。

Stephen Magsig 描绘着纽约和底特律的城市景观,尤其是对底特律的写生,那不是一种简单的描绘,是一种对工业化的反思与批判,传统工业的衰败下的底特律曾是美国历史上规模最大的破产城市,人送外号:鬼城,那里有着大量的工业废墟和无人问津的城市建设, Magsig 笔下的底特律表现的是一种对于被人所忽视的、本该繁华却寂静的空间记录,传递着一种强烈的破败颓废感。

我喜欢他早年间的夜景创作,他会把霓虹灯光抽象成点状画面元素,用最“清晰”的笔触去点在“朦胧”的黑夜之中,霓虹灯的光已经不再仅仅是夜景的一个组成部分那么简单,同样也变成游离于抽象与现实之间的构成元素,有着强烈的象征意味:

他的作品常常让我想起了《了不起的盖茨比》的结尾:

“每当我独自坐在那里,缅怀着那个古老而神秘的世界时,我又想到了盖茨比第一次认出黛西家码头尽头那盏绿灯时所感受到的惊奇。他经历了多么曲折漫长的道路才终于来到这片蓝色的大草坪上,他觉得他的梦一定就在眼前,不可能抓不住的。然而他不知道那个梦很久以前就已经遗失在他的身后了,遗失在这个城市那一片无尽的混沌之中不知道什么地方了,在那里,只有合众国黑黝黝的田野仍在夜色中向前伸展。

盖茨比是如此信奉这盏绿灯,相信这个极乐的未来,虽然它一年年地在我们眼前远去。它曾经从我们的追求中逃脱出来,不过没关系,明天我们可以跑得更快一些,将胳臂伸得更远一些,总有一天,总有一天…… 我们拼命地向前划着,然而却陷在逆流而上的小舟里,不停地倒退,不停地倒退,回到了过去。”——《了不起的盖茨比》

Park Yunji

Park Yunji,韩国画家,毕业于韩国梨花女子大学东方绘画系。

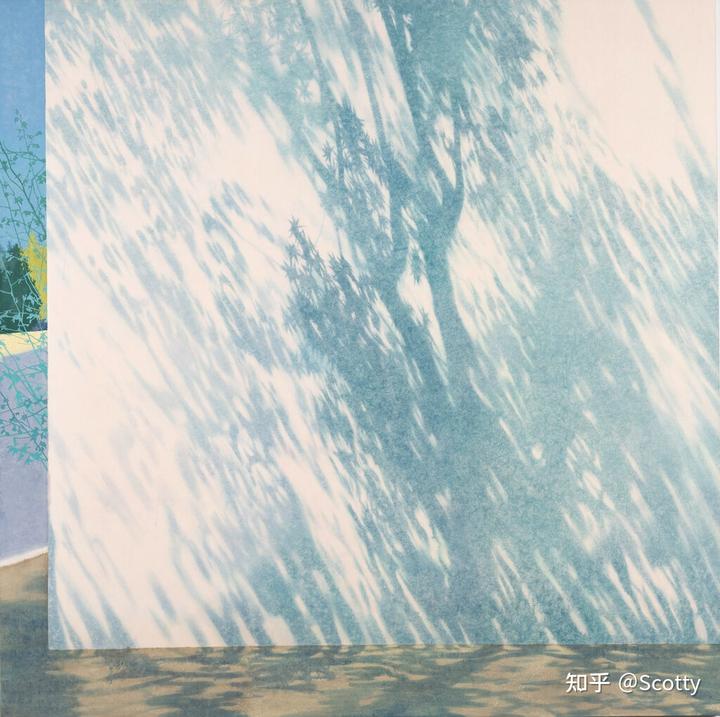

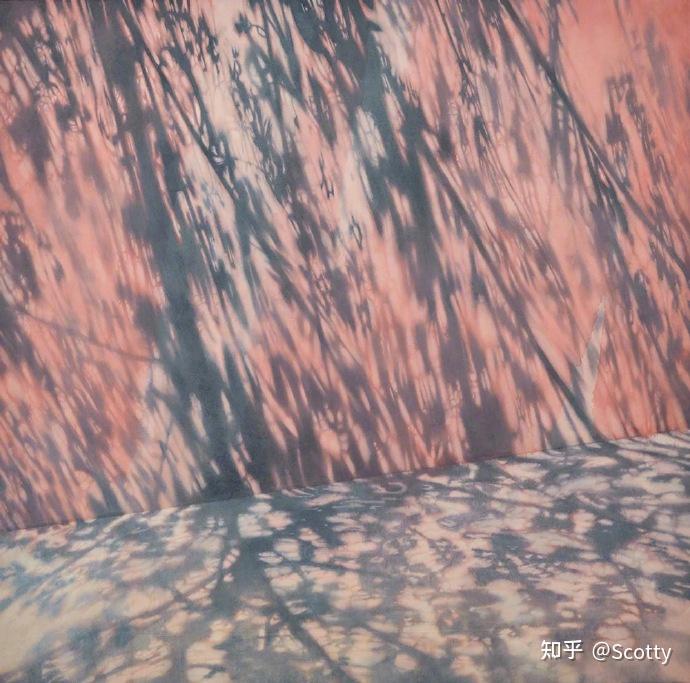

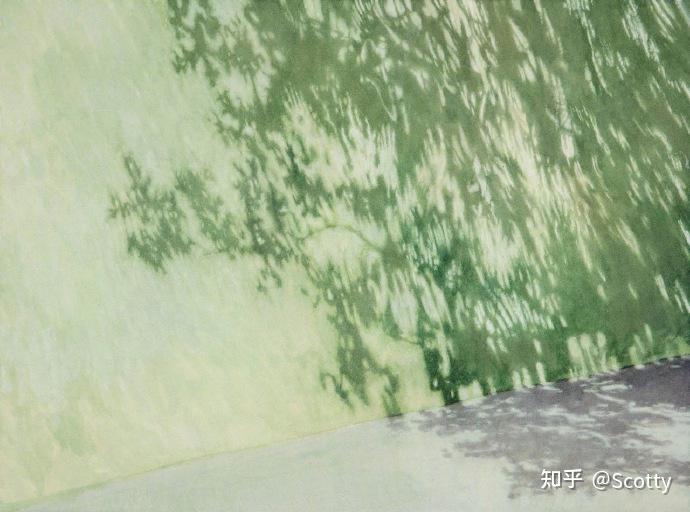

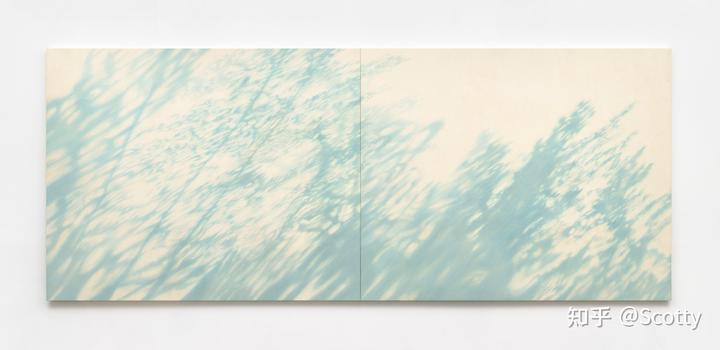

她以墙面树影做视觉语言,树影婆娑间,东方独有的含蓄和内敛在她的画面中得以显现,营造出一种柔情静谧的氛围:

我把 Park Yunji,放在本章节的结尾,就是想要引出下一个命题,也是一个非常难写的命题:

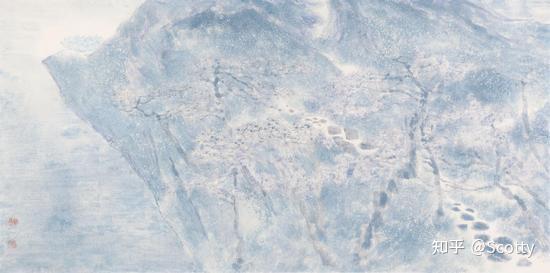

东方的光

光直观地出现在东方的本土绘画艺术中并不是一件容易的事,我很早之前以为这是一个美学问题,是东方的美学排斥了光,后来深入研究了很久,才发现问题根本不是这么简单,但是光仍然能少量地存在于东方艺术之中,并且能传递出东方独有的艺术韵味,让我们先从日本画(Nihonga)来看起:

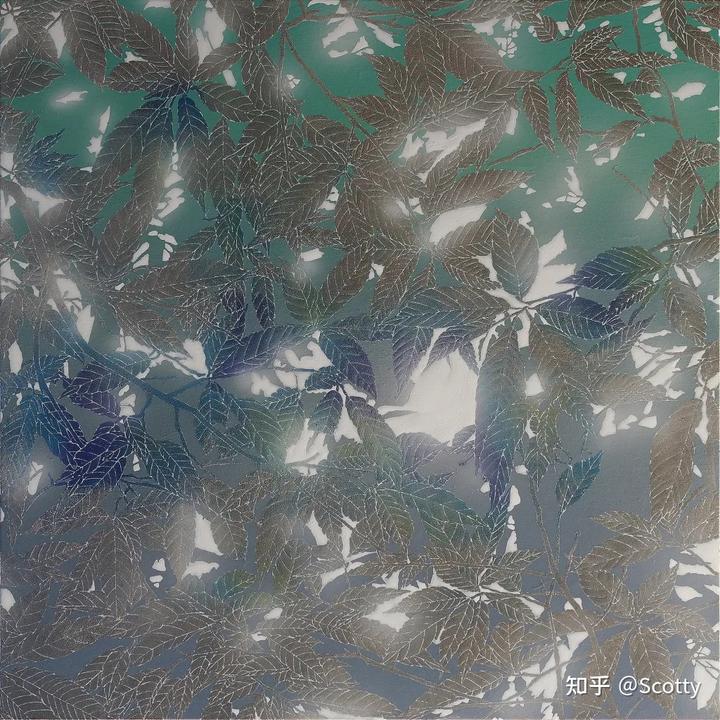

岡村智晴(Tomoharu Okamura)

岡村智晴,1984 年出生于日本名古屋,2008 年毕业于东京美术大学,获美术学士学位。从 2008 年至 2021 年,冈村智晴参与了 42 次国内外群展,举办了 43 次个展,其多幅作品曾被佐藤樱花博物馆、岐阜县立美术馆等知名机构所收藏,是日本画坛中日本画的中坚力量。

岡村智晴是日本画画家中把光画得最好的一位,他跟前面提到的韩国画家 Park Yunji 像极了阴阳对立的两面,Park Yunji 是画墙上的树影,而岡村智晴则是转过身来直面林中的光:

不得不提的是,日本画(Nihonga)算是一个近代概念,是明治维新期间兴起的概念,是彼时的日本画家为了区分西洋画而提出的概念,日本画在这一百多年间已经不断融合更新发展出了一种独立的民族绘画形式,并且拥抱了现代,还扩大了所描绘的主题范围,并使用了来自各种传统流派的风格和技术元素,从而最大限度地减少了区别,这种技术使用同样也有西方的,现代美学、透视、光影等西方绘画精髓也被日本画吸纳了进去。

故现在的日本画从材料角度可以大概理解为:以岩彩为主,富有装饰性的综合材料绘画:

而日本画画光是一个很简单的美学讨论,因为自然主义是日本画非常重要的核心命题和美学基础,日本画也非常喜欢以四季为主题去创作,而用自然中的光去表现自然是一件顺理成章的事,不过哪怕如此,这背后也经历了一番艰难的推陈出新,而且今天日本画的光仍然是克制且含蓄的:

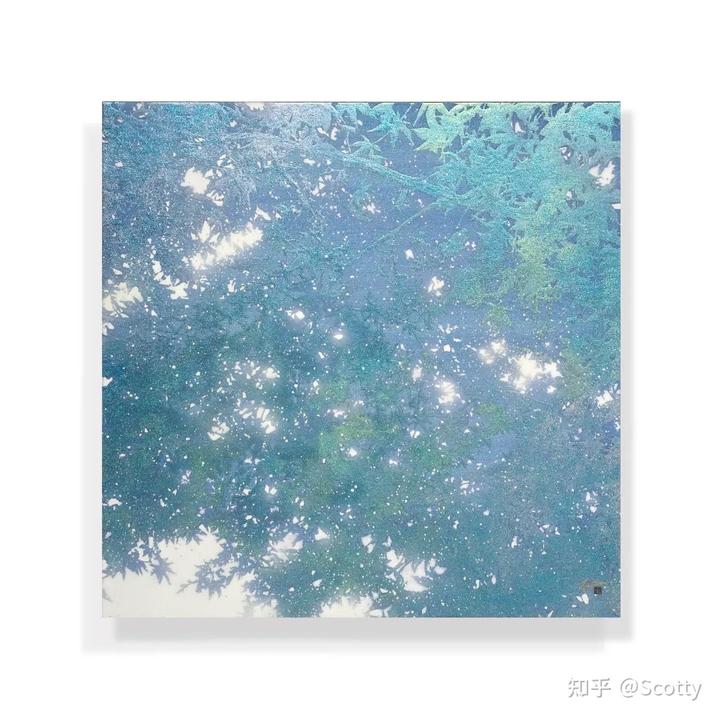

清水航(Koh Shimizu)

清水 航(Koh Shimizu),1983 年出生于神奈川县,2009 年毕业于多摩美术大学日本画系,随后一路在该系研修至博士毕业。

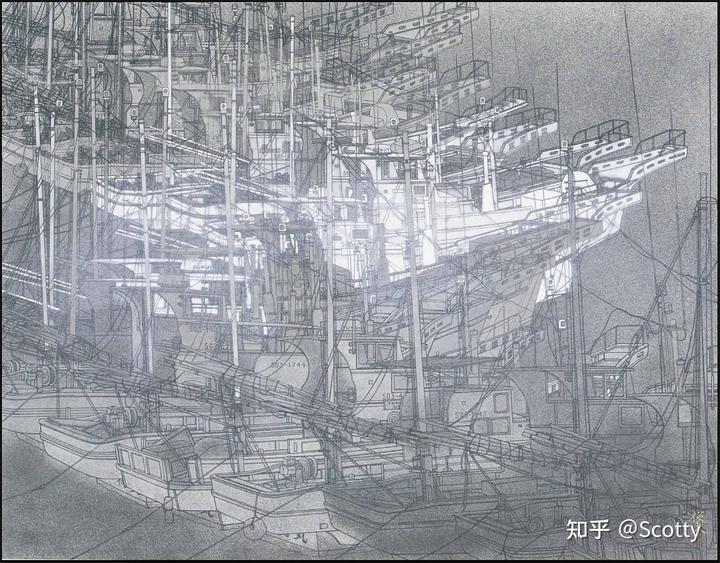

他的绘画在我看来他是一种突破和革新,最根本的原因在于他用日本画把光影表现出了新的视觉感受,创造出的画面让人十分惊喜,画面气质上细腻静谧且丰富,视觉感受非常美妙,不仅如此,从另一个角度来看,清水航对于日本画画材和媒介的组合精湛运用也扩宽了日本画的写实领域,具有积极的当代意义。

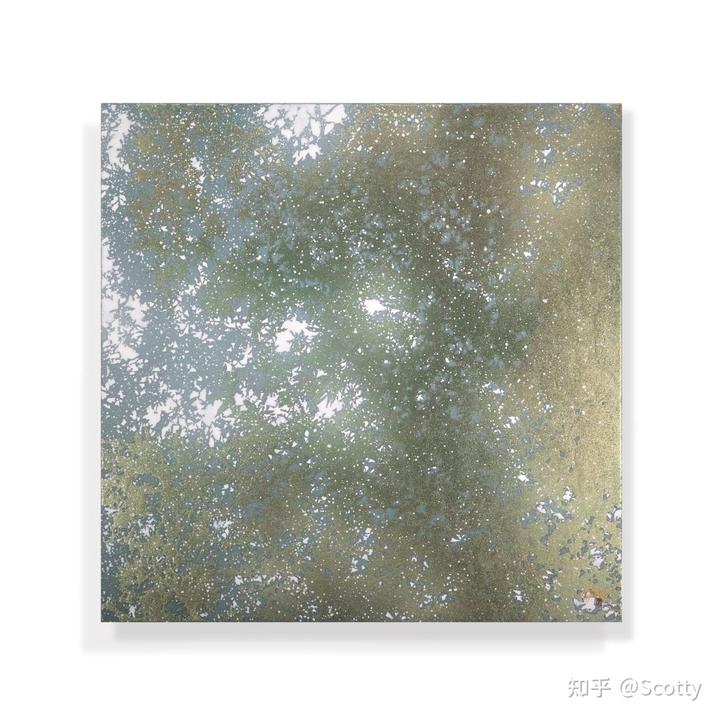

斉藤和(Saitou Kazu)

斉藤和(Saitou Kazu)于 1960 年出身自日本京都,1987 年毕业于京都市立艺术大学,主修日本画,他的作品常以自然风景为创作主旨,风格静谧迷离、平和治愈,我非常欣赏他画面中对于光的运用,那是一种细腻的心思:

斉藤和的创作主旨在于对自然的观察和交流中产生的灵感,他认为与自然对话会从中汲取无穷的灵感,而事实上他的大多数作品都会撰写相关的日记形式的作品旁白:斋藤和的作品旁白

搭配画面读起来非常有意思,能看得出来是一位热爱生活的画家:

他的画面多以星空、四季、昼夜、水面、风、这些自然元素为创作对象,在日本画创作中,他非常钟情于单色岩彩绘制出静谧的氛围,给观者带来治愈的力量

田渕俊夫(Toshio Tabuchi)

1941 年出生于日本东京,1965 年毕业于东京艺术大学美术系日本画系,1967 年于该系获得硕士学位,1995 年起任东京艺术大学教授,2006 年任日本美术学院院长。

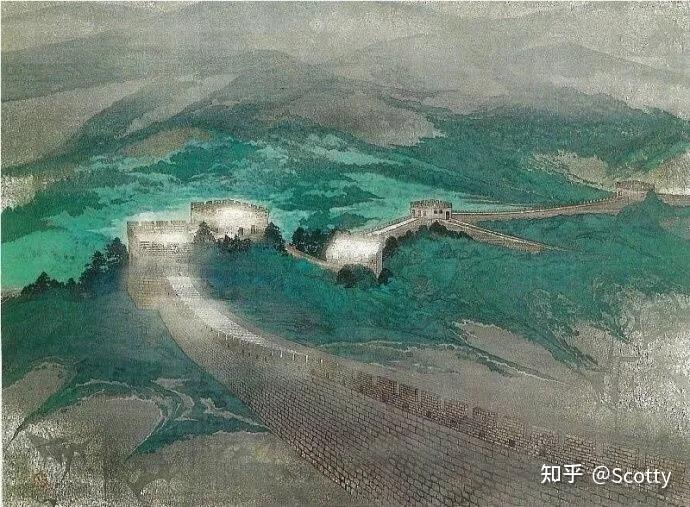

他的创作多以植物和风景为主题,尤其是他笔下的风景传递出一种对时间的感悟,他也是少有描绘俯视大场景的日本画画家,在这种视角下,他表现出的氛围仍然是大场景画家中极为罕见的感受,是一种春风徐绿江南岸的温柔和润物细无声的静谧,细腻的笔法之上晕染着大面积透明渐变的颜色,淡雅之中透露着浓郁的人文气息:

陈衍宁

陈衍宁,1945 年生于广州市,1965 年毕业于广州美术学院油画系。1986 年留学美国,1988 年毕业于美国俄克拉荷马市立大学艺术系,留校任教,1991 年荣获英国艺术家协会肖像比赛大奖,此后连续为英国皇室及贵族绘制肖像。1999 年应邀在英国白金汉宫为英国女皇画肖像,他是欧美非常受欢迎的一位油画家。

陈衍宁虽然是一位油画家,但他笔下的光却是独有的中国味道,还记得之前提到的印象派画家 Puigaudeau 画的灯笼吗?放进来做一个对比看看:

中国画中的精髓——诗意,被他通过意象给融入了进去,这份意象则是通过光去传递的,光烘托着人物的神韵,呈现出微妙独特的东方气质:

关于光与中国画浅谈

中国画不是没有光,自古就有光的概念,这在中国的山水画中有很明显的体现:

“盖石有三面,三面着即石之凹深凸浅,参合阴阳”——《山石谱》

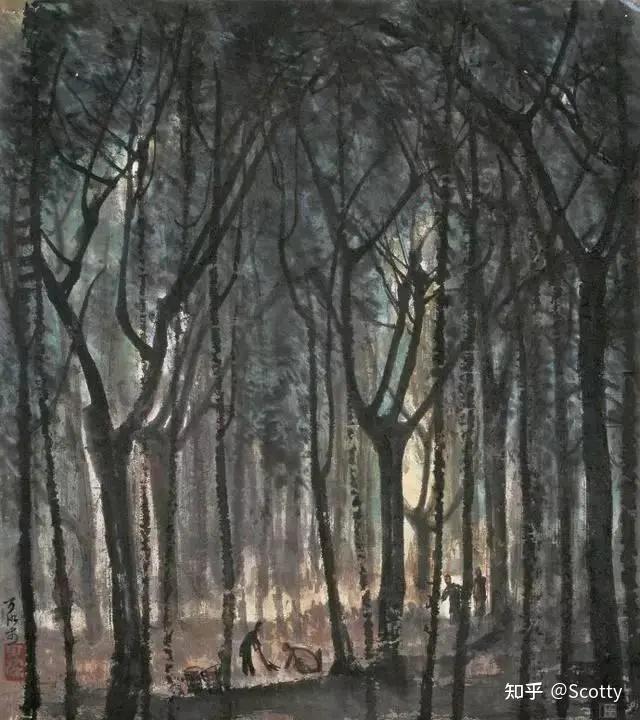

光影造型进入中国画的研究其实前人也很久前就在做,这其中有很多名家,例如蒋兆和、李可染和徐悲鸿等等,他们的思路是用阴影去构建立体造型,以留白来表现光,这种思路其实已经非常完善,这也可以称得上是一种画光:

但光彩很难以光色本身的形式进入中国画之中,我们很难在中国画中看到直光照射的感觉,我认为这不是一个简单的美学问题,而是在艺术实践中直接卡壳了,其实早就有无数前人实践过,得出的结论就是光色进入中国画,二者会水火不容,中国画中一旦存在直接明显的光色和阴影强调的照射感之后,该画是否为中国画都存在争议。

关于这一点,我看了不少以光色入中国画的作品,但我一个都不想推荐,讲老实话,我不是一个保守派,但我真的不承认那是中国画,最后我无奈地得出极为个人结论:以光影去认识中国传统绘画,是一种误读和偏见。

我还有一个暴论:如果中国画有朝一日流行以光影入画,那一定不是美学和绘画语言上的突破,而是绘画材料上的突破,美学的障碍并没有想象中的那么大,但是绘画材料却扎扎实实限制了绘画语言的发挥,如果我们能向日本画那样往综合材料去发展,绘画语言的创新空间会更大。

最后叠个甲,我个人并没有轻视传统、崇洋媚外的倾向,我深爱中国画,如果你不信,下面这个回答能证明我的清白:

中国古代有哪些令人惊艳的绘画作品?

以下是我觉得成功以光影入画并把光呈现好的中国画画家:

田黎明

1955 年生于北京,安徽合肥人。现为中国艺术研究院博士生导师,中国艺术研究院副院长、研究生院院长,中国传媒大学中国画研究院副院长。

他是我最喜欢的一位用光的、当代的、个性的、中国画画家,满足这些条件真的不容易,而他的光在我看来是成功的,并非水火不容的,而且是有本土艺术色彩的、诗意的光:

李魁正

中央民族大学美术学院教授、艺术委员会主任、博士生导师,荣获国务院授予的“做出突出贡献的优秀专家”奖励证书、并享受政府特殊津贴待遇。拥有众多著述及美术作品,获过多项奖项,包括 2005 年获国家科学技术奖励办公室颁发的优秀人民艺术家奖。

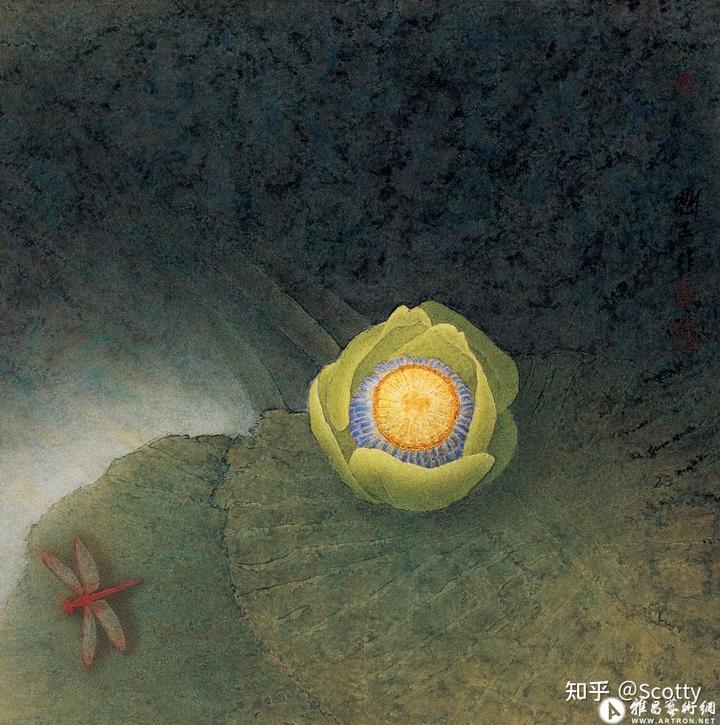

工笔其实是我个人认为在材料中最好突破的绘画形式,而李魁正明显成功了,光色的确大摇大摆地进入了画面,这的确是一种绘画语言上的成功拓展,但目前这种语言还是只属于他个人:

周长民

笔名艾木,1956 年生,河北省冀州人,书画家,国家高级工艺美术师,他的氛围处理得很好,在用光的思路上有遵循李可染的成果,但也有他记得的独创画面语言,例如花的自发光:

云中透光:

何宝森

笔名忘山,云南人,1938 年 12 月生, 1962 年毕业于中央工艺美术学院,著名画家,雕塑家。

我很喜欢何老师的作品,他不是以明度对比去突出光感,而是用墨色去绘光,这种突破太难得了,他是我见过大胆的同时又尽可能保留传统神韵的一位画家:

写到这里本来已经写完了,但我已经停不下来了,特开了两章脑洞篇:

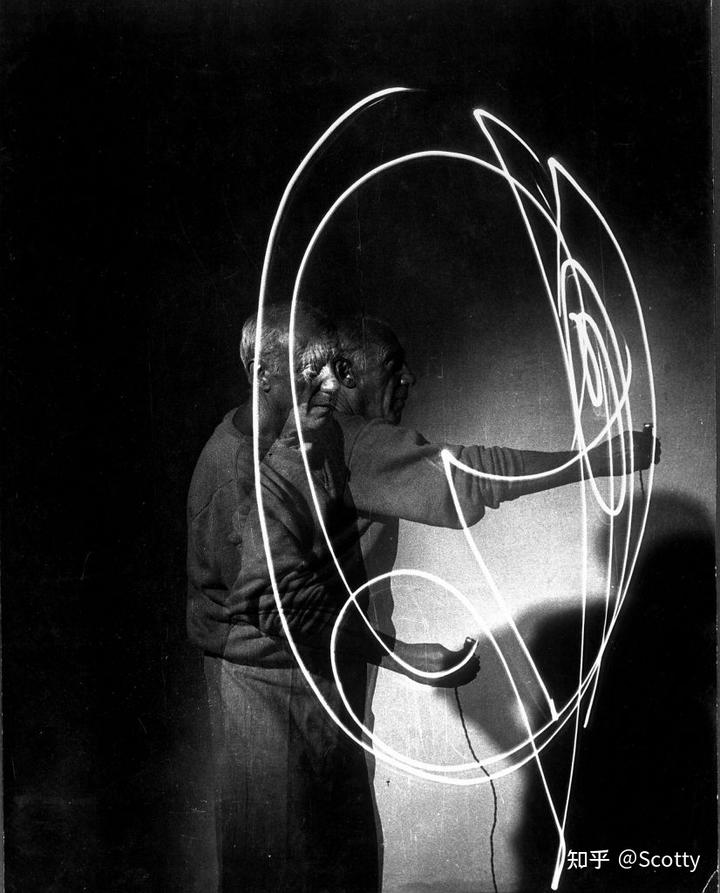

用光画画

顾名思义,不是画光,而是拿光去创作艺术,或许这也是一种画光。

Pablo Picasso(毕加索)

毕加索的光绘非常有意思,是一种讨论绘画新媒介的尝试,光绘的具体形式是摄影作品,实质是利用光彰显物体在时空中运动的轨迹。

光绘,是以光的绘画为创作手段的摄影作品,任何光源都可作为成像效果的一部分。利用相机长曝光模式拍摄光源的移动轨迹,可充分发挥创造力在三维空间中用光画出任意图像。

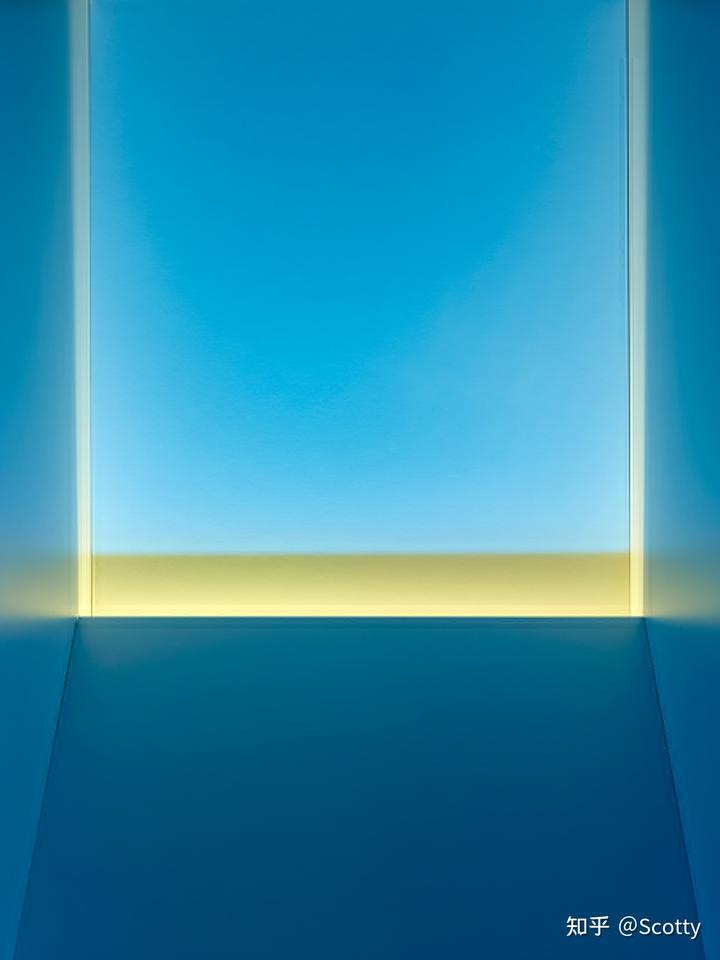

Stephen Knapp

美国艺术家,他是一个以光为材料的光绘者,他制造了可以反射光线的面板和用于改变光色的有色玻璃,并成功创造出了一种复杂的视觉装置,而最奇妙的地方在于,如果你退远看,你会发现他真的在墙上画画,并通过光在二维的墙上创造了一个三维空间:

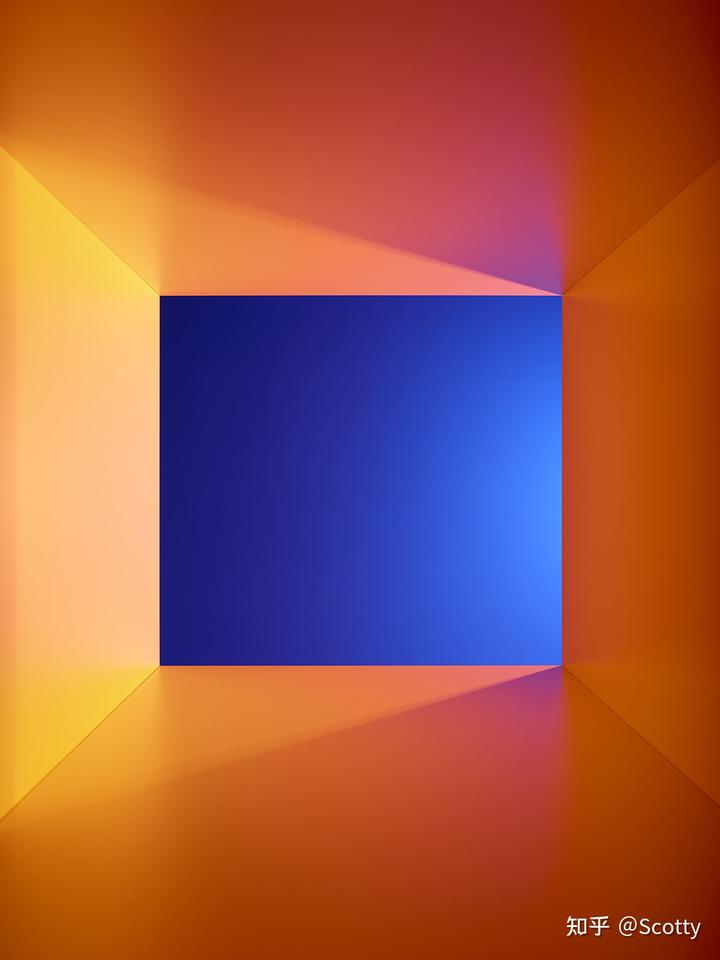

Sebastiaan Knot

1970 年出生于荷兰格罗宁根,现居荷兰鹿特丹。Knot 擅长创作充满活力的几何抽象作品,这些作品独特地挑战了观众的感知。Knot 主要以光为媒介,已经成为该领域的杰出人物,推动了传统摄影和艺术表达的界限,光、空间、绘画性三者巧妙地在他的摄影作品中得到融合呈现:

Cerith Wyn Evans

英国艺术家,1958 年出生于英国,1980 年毕业于圣马丁艺术学院。他的职业生涯始于短片和实验电影制作人,然后在 1990 年代转向视觉和概念艺术。埃文斯的作品采用多种材料,尤其是霓虹灯、声音、摄影和玻璃。他的作品试图创造一个身临其境的环境,挑战观众的感知和现实观念:

Anthony McCall

美国艺术家,1946 年生于英国伦敦,这是他所创作的固体光,光似乎变得有质量和体积感了,他借由光塑造了空间,在他的作品里光产生了空间和美学场域的概念:

Daniel Mercadante

Daniel Mercadante 所创造的彩虹之路同样也是利用相机长曝光模式拍摄光源的移动轨迹而成像的作品,但他所创造的光绘有着极其强烈的浪漫主义色彩,它仿佛能帮我们找寻生活的美好和存在的意义,用浪漫渲染了贫瘠:

终章 - 用光画画 - 脑洞篇

有人在墙上画光,有人在游戏里画光,有人在人心里画光。

安藤忠雄

日本建筑师,普利兹克奖建筑奖得主,这里介绍的是他于日本大阪设计的建筑作品——光之教堂:

安藤忠雄的光之教堂是一种对神的光的描绘,也是对欧洲壁画艺术的一种巧妙创新,而且也暗合了欧洲宗教艺术传统,欧洲教堂会有壁画艺术,而不少壁画中,光的本源里画上的是象征神的十字架:

这在宗教艺术中象征着光的源头是上帝:

而安藤忠雄巧妙地用建筑墙体凿了个光之十字架,这是一种将自然光和神的光在现实意义的结合(而不是绘画中),这既是一种借现实之光的宗教绘画,也是一种巧妙的“神之光”创新,不管安藤忠雄在设计的时候有没有这么想过,但最起码可以保证,一个来自欧洲的虔诚基督徒看到这透光的十字架窗时,一定能够意识到一些更深层次的内容:

安藤忠雄是为新教而设计的教堂,对十字架的设计里也有一种新教的价值观:

“其实大家都没懂光之教堂”“很多人都说那十字形光很漂亮”“我很在意人人平等,在梵蒂冈,教堂是高高在上的,主祭神父站的比观众高,而我希望光之教堂中神父与观众人人平等,在光之教堂中,台阶是往下走的,这样神父站的与坐着的观众一样高,这样就消除了不平等的心理。这才是光之教堂的精华”。

不需要抬头看天花板才能瞻仰神,神就在你的前方,与你同在,不需要高高在上的神父,这十字架和天主教反宗教改革的这幅作品亦是一种对立:

陈星汉

游戏制作人,陈星汉的可贵之处在于他看到了游戏的另一种可能,他也试图通过他自己的游戏去改变人们对于游戏的刻板印象,他做的游戏就是这个信念下所诞生的作品,我玩过很多大众化的游戏,我也玩过当代艺术家为了自我艺术表达而制作的纯艺术游戏,我认为陈星汉将二者都把握住了,光是他游戏的内核,也在游戏中被赋予了更深刻的意义,多说无益,感兴趣的可以自己下载玩玩看:

圆谷株式会社- 迪迦奥特曼制作组

于这篇文章的结尾,我一直在思考,究竟是什么样的光的作品能够承接东方与西方、串联神的光与人的光、表达浪漫与隐喻、呈现行为与公共艺术,最后经久不衰且深入人心,最重要的是,它是我们那一代人童年的底色,思来想去,就是它——迪迦奥特曼:

诸位先莫急着笑我,站在艺术史的角度,我这么做无异于哗众取宠,甚至幼稚无比,但是站在光的角度,甚至站在光的艺术表达的角度,《迪迦奥特曼》这部特摄剧里所创作的光里的内涵有着强烈的创新性、独特性和进步性。

还记得我前面提到的艾瓦佐夫斯基的《耶稣履海》吗?当我看到这幅画的时候,我脑海里面想到的就是迪迦奥特曼的结局:

战死的迪迦像基督一样复活了,从海底复活后的迪迦全身发光,也像基督一样站在水面上:

可能很多人不知道,迪迦奥特曼是一部明牌深度借鉴了基督宗教神话的特摄剧,它里面有着非常多的宗教情节:

而主角大古本人的经历和遭遇也是借鉴了耶稣:于末日预言之下应运而生,代人受难,救人类于危难之中,背负罪死去,最终复活使追随他的人获得救赎。

但真正打动我不是他们对的宗教借鉴,而是结局的情节,那是一种纯粹的人文主义和反英雄主义而不是造神:

预言中的末日终究还是来临了,克苏鲁神话为原型的黑暗的支配者苏醒,曾经的超古代文明因他而毁灭,地球陷入黑暗之中:

面对根本无法战胜的强敌,耶稣大古选择一个人独自去面对:

在战斗之前,居间惠说了一番奠定基调的话。

“当我最开始看到迪迦奥特曼的时候,我以为我遇见了上帝”:

“觉得他可以把人类导向正途”:

“但好像并不是”

“后来我才了解到”:

“奥特曼既是光”:

“也是人类”:

“我也变得不再相信命运了”,我不再相信加坦杰厄会再一次摧毁这个世界了:

“一定要赢啊”:

“以人类的身份”:

至此,人文主义的作品内核图穷匕见,这根本不是什么信仰的故事,没有救世主,没有末世论,不靠神仙,靠英雄。

然而英雄大古失败了:

随后胜利队试图通过电光照射复活迪迦,被加坦杰厄轻松阻拦,当然也失败了:

在全人类绝望之际,一个个坚信迪迦的孩子们变成了光:

世界各地的孩子们都变成了光:

这其中也包括我:

全世界的孩子们变成的光都奔向了迪迦:

他们钻进了大海,而这一次,加坦杰厄无法阻拦:

钻进了石化的迪迦的身体里:

孩子们跑向大古:

大古进一步发出了重要感慨:这才是真正的光芒,真正的光芒,不是神的光

野瑞队员进一步强化了这个概念,他先喊了一句:“迪迦!”:

而后随之改口:“大古复苏了”:

奥特曼如基督一般复活,站在了海面上,但这并不是《圣经》中的神迹,这是人的奇迹:

此刻,攻击加坦杰厄的也不是神:

而是人,是象征着人性中本源善的孩童:

“我是迪迦!”迪迦到底是什么?迪迦是奥特曼?还是大古?还是什么?神和信仰本质到底是什么?现在正在对抗并驱走黑暗的事物到底是什么?:

此刻,在迪迦身体里面对加坦迪厄的究竟是什么?以神之躯面对黑暗的究竟是什么?

是孩子吗?不,此刻观者视角的丽娜队员也不知何时变成光也成为了迪迦:

我们每一个人,都是迪迦,神之躯面对黑暗的,就是我们人啊!:

战斗胜利,黑暗被驱逐,象征神的、光的圣象也随之消散,这不是一场信仰的胜利,这是一场人类的胜利:

战斗结束,领导给出总结:人类赢得了胜利,而不是神

逼王站了出来,为领导作了补充:

那么,接下来的事,人类该怎么做呢?

继续依赖迪迦吗?

继续求神嘛?

继续渴求光的降临吗?

大古队员给出最终答案:

相信我,你也可以变成光!

看到这里的你,难道不觉得画家画光的历史也正是如此吗?

他们一步步走来,用自己的双手谱写了属于人类的光彩。

感兴趣的话,可以重温一下大结局:

迪迦奥特曼大结局

哦,对了,忘了说了,最后这一集的名字叫做:

“致以辉煌的人们!”

全文终

微信扫一扫

微信扫一扫