这个问题可以从秦楚两个方面分别回答。从楚国角度而言,在鄢郢之战后楚国将政治重心转移到了东部的淮北、江东地区,实现了地缘政治的重构;就秦国角度而言,从之后的历史进展来看,其对于故楚区域的消化是十分缓慢的,结合楚汉时代“亡秦必楚”的政治事实,秦国在鄢郢之战五十年后灭楚不是太慢了,而是太快了。

首先说楚国的角度。对于战国后期的楚国而言,最为重要的人就是春申君黄歇,正是在他谋划下,楚国实现了政治重心的东移,从某种意义而言,我们甚至可以说战国后期的楚国与春秋时代的楚国已经是完全不同的两个国家了。

黄歇言之楚王曰:“淮北地边齐,其事急,请以为郡便。”因并献淮北十二县。请封於江东。考烈王许之。春申君因城故吴墟,以自为都邑。

春申君由此就封於吴,行相事。

经考古勘测,吴故都呈 “亞”字形,周长 37 里 161 步,是楚都郢的翻版,与郢“堪称是姊妹城”,尽管吴地在楚灭越时便归入楚国,但大规模的营建吴地应当始于春申君时期。20 世纪 50 至 80 年代,考古学者在苏州真山墓葬群 D1M1 墓中出土了镌有 “上相邦玺”的铜印,该墓主属于战国晚期楚国贵族,这也同样说明了楚国政治重心的转移。

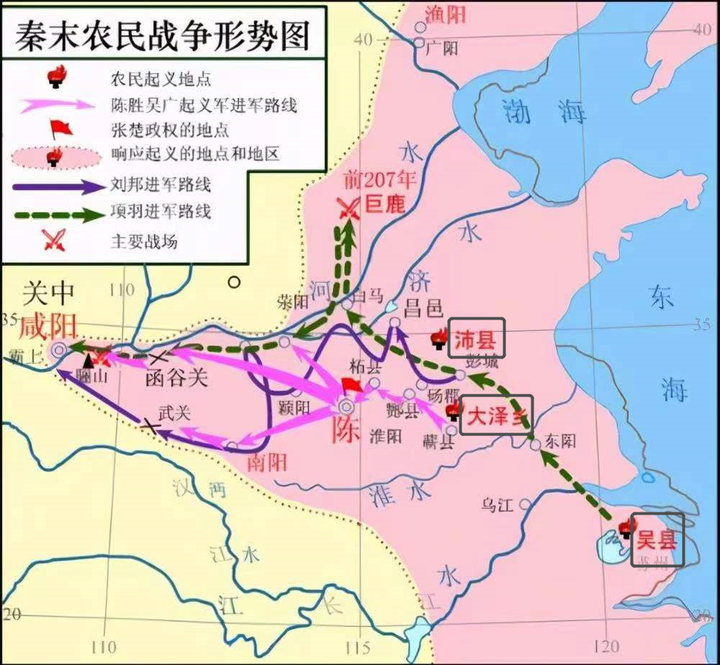

地缘政治的改变同样促进了楚国战略的调整,正是在春申君时代,楚国更多的开始在东部、北部拓展,尤其是“春申君相楚八年,为楚北伐灭鲁,以荀卿为兰陵令。当是时,楚复彊。”直到楚汉时代,鲁地仍然愿意为项羽效忠,直到汉初,薛郡依然被划归到楚国境内,这些无不说明楚国政治中心的东移与整合效果。

楚国的东进可以追溯到春秋中期与吴国的拉锯,尤其是楚灵王时期在淮北地区展开的“灭国迁县”更是极大的促进了楚国内部政治结构的调整。尽管今日提及楚国,大部分人都会联想到湖北地区,但是在战国后期,楚国最为核心的其实是淮北、江东甚至是部分山东地区。

从地缘政治的角度而言,楚国的东移同时起到了躲避秦国锋芒的效果,纵观整个战国形势,秦楚之间的关系与魏国高度相关,正如春申君所言:

且王攻楚将恶出兵?王将借路於仇雠之韩、魏乎?兵出之日而王忧其不返也,是王以兵资於仇雠之韩、魏也。王若不借路於仇雠之韩、魏,必攻随水右壤。随水右壤,此皆广川大水,山林谿谷,不食之地也,王虽有之,不为得地。是王有毁楚之名而无得地之实也。

在完成地缘政治的重构后,楚国得以暂时摆脱与秦国的紧张关系,安心营建东部,而面对东移之后的楚国,秦国同样难以直接干预,因而讽刺的是,在鄢郢之战的大败之后,秦楚反而进入了一段相对稳定的时期,直到秦王政决心灭楚之前,二者并无剧烈摩擦。

最后,如果我们从楚汉时代回望战国后期,我们将会发现,那些最终掀翻秦帝国的人,全部来自于这一地区,从某种意义上来说,这是“春申君的遗产”。

而从秦国的角度而言,其在鄢郢之战后并无动作的一个重要原因在于:秦国对于故楚地区的消化能力有限,难以持续南下。比如在鄢郢之战前后,江南地区便发生了反复:

三十年,蜀守若伐楚,取巫郡,及江南为黔中郡。三十一年,白起伐魏,取两城。楚人反我江南。

直到王翦灭楚时期,才重新征服了江南地区。类似的事件不止一处,在秦刚刚完成统一时,便发生了南方的苍梧叛乱:

然而秦国对于故楚消化能力不足最为明显的证据,并非这些新进征服地区,而恰恰是鄢郢之战后的南郡。在秦王政时期南郡守腾的《语书》中,南郡守腾如此描述南郡的社会状况:

今法律令已具矣,而吏民莫用,乡俗淫失之民不止,是以废主之明法也,而长邪避淫泆之民,甚害于邦,不便于民。

需要注意的是,南郡守腾在此处所强调的是【吏民】莫用,在南郡入秦将近半个世纪以后,秦国依然无法将其法令贯彻于此处,甚至连地方官吏对此也持有冷漠态度,由此可见秦国对于故楚地区的控制与消化之薄弱。甚至“南郡”这一名字,或许正暗示了,在秦王眼中,鄢郢地区将长期作为秦国的南方边郡存在,而无意持续向南拓展。

游逸飞认为,这种现象可能与“郡”的性质有关。在战国时代,郡长期作为军事区存在,南郡的统治不力,或许说明在这五十年中,郡仍未转变为上级行政区,未对地方治理采取强力干预,直到秦王政时代,伴随着并天下的伟业,为了稳固统治,郡的性质才发生剧烈变化,而南郡守腾的上书,正是顺应这一时代的产物。

为了进一步说明秦国对故楚统治的局限,我们将聚焦于两个具有代表性的案例,洞庭郡迁陵县和上文提到的淮北、江东地区。

随着里耶秦简的发现,我们获取了更多关于秦代基层治理的信息,尤其是洞庭郡迁陵县。根据《迁陵县志》,该县吏员配置共 103 人,,官啬夫缺 2 人,校长缺 4 人,官佐缺 7 人,长吏缺 2 人,共缺 15 人,但若加上徭使外出,迁陵县吏员则只剩一半,“凡见吏五十一人”,迁陵县守丞就此汇报:

“至今未得其代,居吏少,不足以给事□吏。”

由此可见,迁陵县存在的缺吏与徭使现象甚至已经影响到了迁陵县的日常行政。或许正是由于基层统治的不足,在统一的当年,迁陵县便爆发了叛乱:

试以城邑反,亡奔□

越人以城邑反

另一个值得注意的现象是,迁陵县有身份记载的 19 名吏员、17 名属吏、41 名戍卒没有一人是洞庭本郡人,全部来自外郡,游逸飞因此将迁陵县称为“移民社会”。与这一现象密切相关的是岳麓秦简中秦对于“新地吏”的规定:

如吏有谪过,废免为新地吏。

里耶秦简中则有具体的实例:

课廿四年畜息子得钱殿,沮守周主,为新地吏,令县论言决。

所谓“新地”指的是秦王政统一时期新近征服的地区,对于那些犯有过错的官吏而言,任为新地吏实际构成了一种惩罚措施,其本质是一种与“谪戍”性质近似的行为。这也侧面体现出,秦没有足够的吏员管理新地,只能通过任用谪吏的方式紧急填补庞大的吏员空缺。

然而需要注意的是,秦对于迁陵县的统治在多大程度上能够反应对六国的整体统治其实值得怀疑的,主要原因在于迁陵县本身具有其特殊性。

迁陵县本身就有很强的军事性质,这与其处于边地密切相关,即使到了唐宋时代,武陵蛮的叛乱依然困扰着朝廷。根据秦律,本地的属吏应当从本地人中选取:“县除小佐无秩者,各除其县中。”迁陵县的“移民社会”反而是一种例外现象,毋宁说是由于洞庭郡处于未开发状态,一时无法找到足够的属吏导致的。

另一方面还需注意的是,洞庭郡入楚的时间其实并不比入秦要早多久,因此迁陵县自身有多么楚国化本身就是值得怀疑的,与其说迁陵县体现的是“秦对故楚”的治理状况,不如说是“秦对未开发区域”的治理状况。

与之形成鲜明对比的是淮北、江东地区,如前所述,这一区域实际构成了战国后期楚国的核心区域,其风貌也与迁陵县完全不同。最为明显的一点在于,从萧何到刘邦,除沛令外的沛县属吏的确大多为本地人,如果说“何数以吏事护高祖”式的乡党回护仍属人之常情,那么他们在大乱来临时的反应则是耐人寻味的:

秦二世元年秋,陈胜等起蕲,至陈而王,号为“张楚”。诸郡县皆多杀其长吏以应陈涉。沛令恐,欲以沛应涉。掾、主吏萧何、曹参乃曰:“君为秦吏,今欲背之,率沛子弟,恐不听。原君召诸亡在外者,可得数百人,因劫众,众不敢不听。”乃令樊哙召刘季。刘季之众已数十百人矣。

在这段话中有三个点值得注意:第一,“诸郡县皆多杀其长吏以应陈涉”意味着秦吏与故楚民众的矛盾十分激烈,并非个别现象;第二,在危机来临时,作为秦国长吏,沛令的反应并非积极平叛,而是打算一起响应陈涉;第三,萧何与曹参所言“君为秦吏”明确揭示自身的身份认同:这些秦朝的属吏并没有将自己视为秦吏的一员。

无独有偶,蒯通对于范阳令的劝谏与萧何实为异曲同工:

秦法重,足下为范阳令十年矣,杀人之父,孤人之子,断人之足,黥人之首,不可胜数。然而慈父孝子莫敢倳刃公之腹中者,畏秦法耳。……今诸侯畔秦矣,武信君兵且至,而君坚守范阳,少年皆争杀君,下武信君。

蒯通所谓“少年皆争杀君”的描述与“诸郡县皆多杀其长吏以应陈涉”相呼应,说明秦国基层统治的薄弱并非楚国特例,而是普遍于六国之间,而其原因正在于“秦法重”。而当武臣作出“赐范阳令侯印”的招降决定后,“赵地闻之,不战以城下者三十馀城。”进一步体现出天下大乱之际秦吏的摇摆。

视角回归到楚国,在项氏起义的江东地区,这种“危机”暴露的更加明显:

项梁尝有栎阳逮,乃请蕲狱掾曹咎书抵栎阳狱掾司马欣,以故事得已。项梁杀人,与籍避仇於吴中。吴中贤士大夫皆出项梁下。

每吴中有大繇役及丧,项梁常为主办,阴以兵法部勒宾客及子弟,以是知其能。

其九月,会稽守通谓梁曰:“江西皆反,此亦天亡秦之时也。吾闻先即制人,後则为人所制。吾欲发兵,使公及桓楚将。”

项梁作为逃犯,不仅从秦的司法体系中逃脱,还能够在吴中的地方社会扮演重要角色。从起义后的情形来看,会稽守殷通显然了解项梁的情况,然而他不仅任由项梁在民间社会呼风唤雨,更是在危机来临时试图与其合作,一郡之长尚且如此,秦对于江东的治理状况可见一般。

至此我们一共讨论了故楚的三个案例:南郡、迁陵县、淮北和江东地区,他们分别代表了故楚地区的三种类型:楚国旧核心区、楚国新征服区域、楚国新核心区,迁陵县与淮北、江东构成了坐标的两级,分别展现了秦对于楚国统治的薄弱:对于楚国化程度低的地区,秦国缺乏足够的官吏;对于楚国化程度深的地区,秦国无法将统治深入基层。

回到一开始的结论,秦国在鄢郢之战五十年后征服楚国不是太慢了,而是太快了。实际上秦国根本没有做好彻底征服楚国的准备。

摧毁秦帝国的,是刘邦和项羽,也是沛令与殷通。

==================余论================

过去我们讨论战国时期的思想状况,我们总是强调不断形成的“大一统谱系”和“天下观”,但是需要强调的是,这种“统一观念”往往存在于游历天下的士人眼中,而对于基层的地方精英与民众而言,他们的观念并不相同:

三老、豪杰皆曰:“将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王。”

燕故贵人豪杰谓韩广曰:“楚已立王,赵又已立王。燕虽小,亦万乘之国也,原将军立为燕王。”

这两段对话在形式上高度一致,对话双方分别是地方精英与非王族精英,对话的重点都在讨论复国的重要性,并且其强调的是故国本身的特性,而没有提及王室。通过这样的对话,我们可以看到从战国后期开始,一种与“天下观念”并行的“六国意识”正在逐渐形成。或许我们永远也无法想象,如果没有暴秦过快的兼并尝试,我们今天的世界会是什么样子。

微信扫一扫

微信扫一扫