讲一个范仲淹和富弼的故事,发生在北宋仁宗年间。

小富那时是枢密副使,还不到 40 岁,风头正健,老范是参知政事,长他 15 岁,前朝老臣了。

两人共同主持“庆历新政”,而且关系极好,据说情同父子,“富公素以父事范公”。

因为老范对小富有知遇之恩——当初是范仲淹把富弼的文章拿给晏殊看,结果晏元献看后一拍大腿:有才!前途无量,马上招过来当女婿!

就这样小富成了晏家的东床快婿。

有此一番渊源,两人关系自然不一般。

不过富弼个性太强,有时候也会不买老范的账。

这件事的背景是庆历三年五月,禁军虎翼营士卒王伦在沂州起兵反叛。

当时大宋建国已经 80 年,境内相对稳定,压力主要来自外敌,所以军事力量大多布置在西北边陲,导致京东、淮南一带防御空虚。

朝廷执行的又是“重文轻武”的政策,地方官基本上是依靠科举选拔上来儒生,几乎没有战争经验。

建国之初,天下比较太平,问题还不大,到了仁宗一朝,积弊已重,于是各地叛乱四起(这也是范、富要搞新政的原因),矛盾就突显出来——地方文官怯懦畏战,面对小规模的民间起义就束手无策,不是逃跑,就是投降。

对此,欧阳修曾在《再论王伦事宜札子》里痛心疾首地说——

臣窃见四方盗贼渐多,凶烽渐炽,扑灭渐难。

皆由国家素无御备,官吏不畏赏罚。

臣谓夷狄者皮肤之患,尚可治;盗贼者腹心之疾,深可忧。

而朝廷弛缓,终未留意。

外忧未除,内患又起,如何维稳,成了北宋君臣的新课题。

欧阳修的担忧在“王伦之乱”中表现的最为典型。

那时叛军从沂州南下,到达高邮。

知州晁仲约出身著名的藏书世家,前一年的新科进士,庆历三年刚刚才知高邮军,上任没多久就倒霉地碰到了王伦。

好在晁仲约虽然不会打仗,却还是有点急智,他命令城里的富人拿出钱来,然后自己带上大批牛羊、美酒、财物,亲自去犒军。

不费吹灰之力,就大有所获,这不比打劫爽多了?

和晁太守一起喝酒的时候,王伦想必非常开心,于是绕过高邮,奔盐城而去。

晁仲约虽然让高邮免于战火,却和乱贼一起聚饮,丢了朝廷的脸面。

消息传到东京,群臣哗然,龙颜震怒。

枢密副使富弼素以直谏出名,立刻要求把晁仲约杀了,以谢天下——

盗贼公行,守臣不能战、不能守,而使民醵钱遗之,法所当诛也。

他还补充了一个小道消息:听说高邮人民恨晁太守入骨,“欲食其肉”,这样无能的昏官,罪不可赦!

富弼说得慷慨激扬,一旁的范仲淹却慢悠悠提出了另外的看法——

郡县兵械足以战守,遇贼不御而又赂之,此法所当诛也。

而高邮无兵器械,虽仲约之义当勉力战守,然事有可恕,戮之恐非法意也。

小民之情,醵出财物而得免于杀掠,理或喜之,而云欲食其肉,传者过也。

如果郡县兵精粮足,却不做抵抗,而用民脂民膏买来和平,那州官确实应该砍头,可现在的情况是,高邮根本无兵无械。

虽然地方官职责所在,理应出战,但巧妇难为无米之炊,就这样把人杀了,虽然合法,却不合情。

再说了,从百姓的角度看,能够破财消灾,应该庆幸才对,“欲食其肉”啥的,肯定是夸大其词了。

宋仁宗那时候才 30 出头,对范仲淹这样的老臣很是器重,他的话比较有分量,于是晁仲约就这样躲过一劫。

然而,尽管皇上都决定放晁仲约一马,富弼却没能过这个坎,下朝之后,他不依不饶,继续去找老范理论,愤愤地说——

方今患法不举,举法而多方沮之,何以整众?

我这里正准备严肃法纪,好推广新政,你那里却拼命放水,这样下去,队伍没法带了!

相比小富的锋芒毕露,范仲淹到底对政治的风云变幻看得多了,他用堂而皇之的理由说服了皇帝,可私底之下,拉过富弼,又给出另外一套说辞——

祖宗以来,未尝轻杀臣下,此盛德之事,奈何欲轻坏之?

轻导人主以诛戮臣下,他日手滑,虽吾辈亦未敢自保也。

重视文臣,不轻言诛杀,这大概算是赵宋治天下的一大优点,至少好过指鹿为马的时代。

万一皇上养成了滥用权力、轻易杀戮的习惯,很容易变成“天杀星”啊,啥时候杀得兴起,手一滑,只怕你我的人头也保不住了……

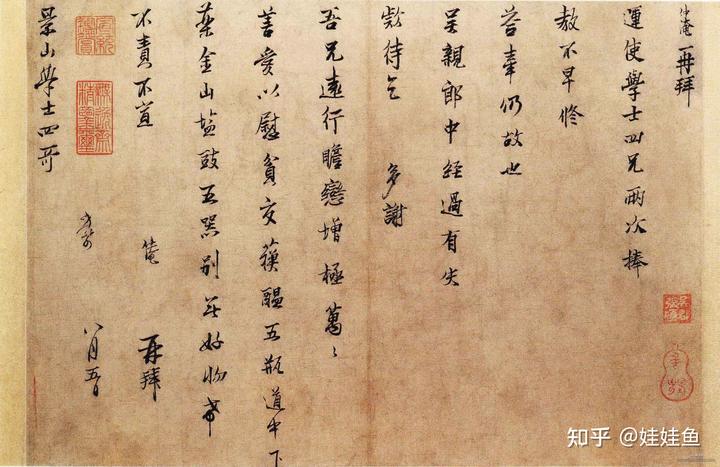

这段对话在邵伯温《邵氏闻见录》卷八里的记载稍有不同——

罢朝至政事堂,富公怒甚,谓范公曰:“六丈要作佛耶?”

范公笑曰:“人何用作佛,某之所言有理,少定为君言之。”

富公益不乐。

范公从容曰:“上春秋鼎盛,岂可教之杀人?至手滑,吾辈首领皆不保矣!”

基本上就是富弼指责范六爷想做老好人,要当救世主,而范仲淹回答,皇帝还年轻,大臣要引导他往“仁君”而不是“暴君”的方向走。

事后证明,老范还是有远见,赵祯庙号“仁宗”,也不是没来由的。

不过,对于富弼听了这一席话之后的反应,各书的记载却不相同。

《闻见录》最为夸张——

富公闻之汗下,起立以谢曰:“非某所及也。”

这是说小富一听之后,幡然醒悟,汗都下来了,马上站起来向老范行礼,自叹见识不如。

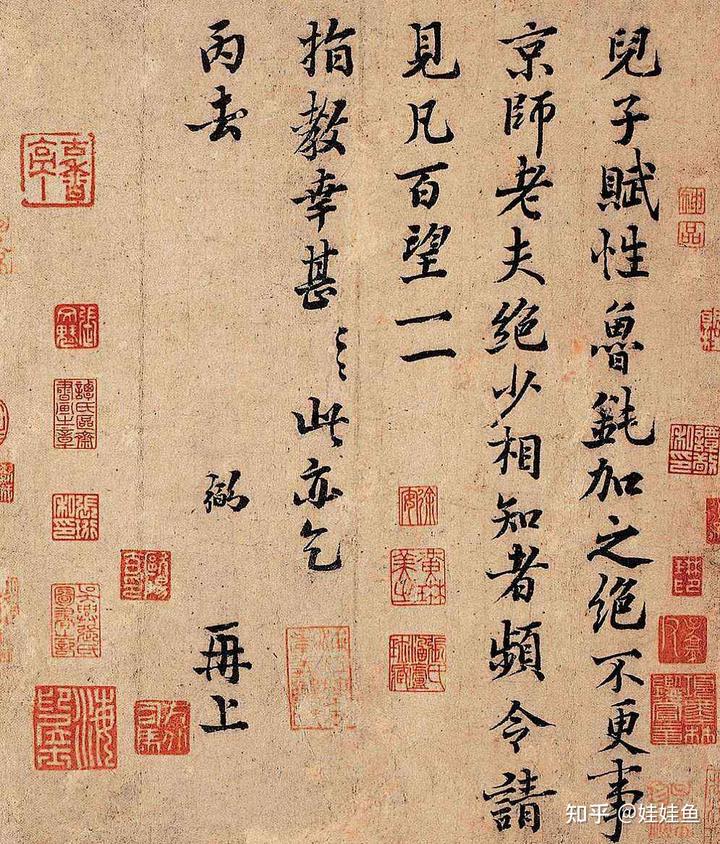

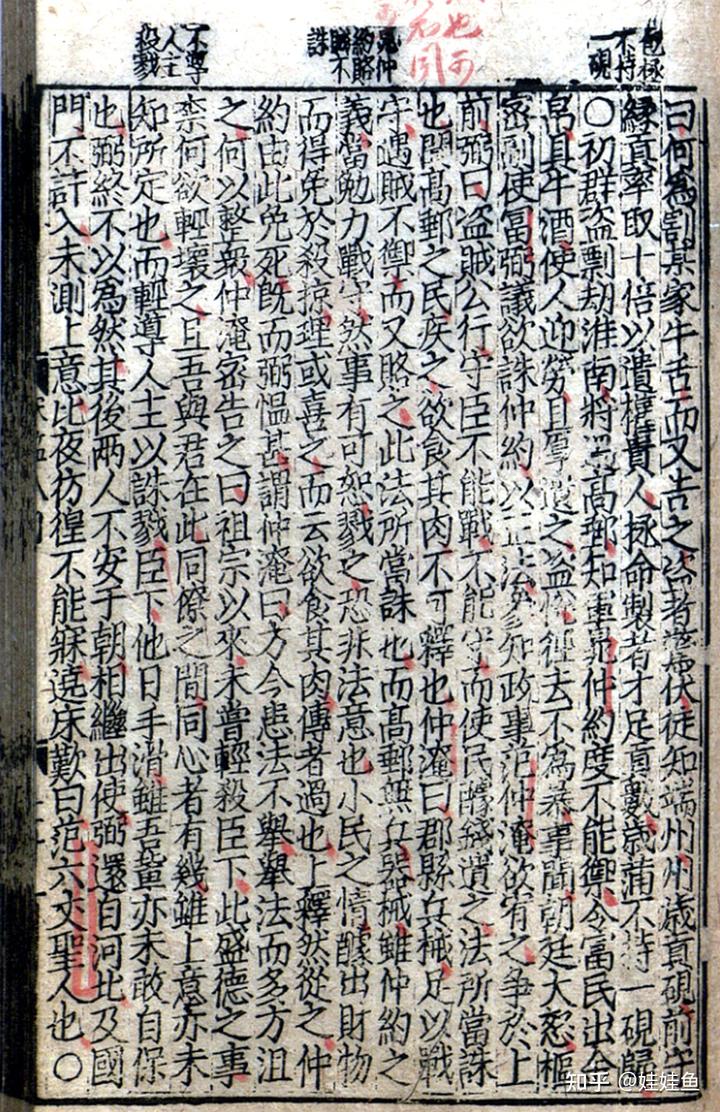

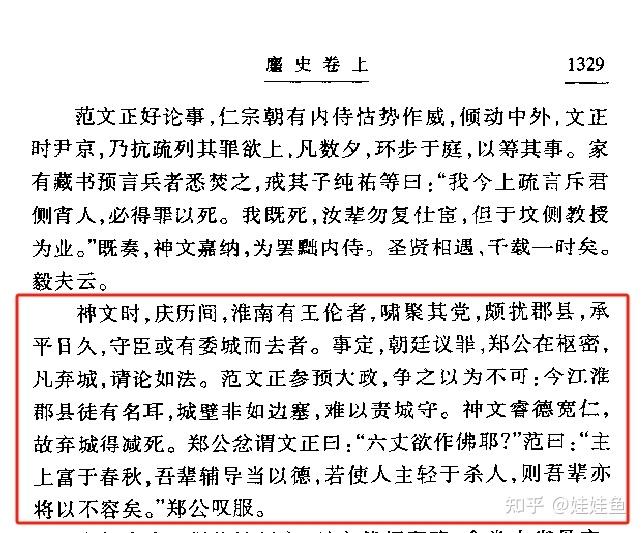

《麈史》中也说,富弼听了这话,立刻就服气——“郑公叹服”。

然而,《宋史全文》中的描述却不一样,是说“弼终不以为然”。

看上去,心里还是不服啊~

然而,一年之后,他到底还是折服了。

由于推行新政,范、富两人在朝中都受到极大的压力,中伤和非议四起。

为了避祸,老范率先以“防秋”为名,离开京城去陕西。

两个月后,小富在朝廷里也呆不下去,主动申请外派,去担任河北宣抚使。

然而,当他结束在河北的宣抚项目还朝,到了东京城外却被拦住不准入城,让等候宣召。

在城外候旨的那个晚上,富弼惶恐不安,夜不能寐,不停地猜测自己离京的这段日子里,是不是又有什么人向皇帝进了谗言,或是前方又有什么新的圈套在等着自己。

(老臣夏竦就给他下过套,伪造了诏书,说他要当“伊尹、霍光”)

这个时候,他终于体会到了范仲淹那句“若使人主轻于杀人,则吾辈亦不得容矣”有多么深刻。

不论职位多高,对于掌握了生杀大权的皇帝而言,要取一个大臣的性命,终究易如反掌,也许只是一个念头的起落,就人头落地。

绕床轻叹之际,富弼不得不佩服范六爷的成熟和洞见,终于说出了——

范六丈,圣人也!

这事最后有个尾声,是关于那个被文正公的一句话捡回一条命的晁仲约。

他继承了祖父晁迥开创的家族藏书事业,在后来知兴州的时候,保留下了析里栈道上著名的汉代摩崖石刻《郙阁颂》的拓本,也算是文化上的一桩幸事。

补充说明

范、富的争论,见于《皇宋通鉴长编纪事本末》卷第三十八、《宋史全文》卷八、苏辙《龙川别志》卷下、王得臣《麈史》卷上、邵伯温《邵氏闻见录》卷八等书。

其中,《龙川》和《闻见》两书误把王伦记成了在陕西起事的张海。

历史上张海从未到过淮南,这一点《皇宋通鉴》已作了辨析。

2024.4.3

微信扫一扫

微信扫一扫