从类型学上说,汉语族语言都并不属于非常特殊的语言。如果你打开 WALS,选择 Mandarin(官话),你会看到一排排非常“trivial”的特征:

从音系学开始,average consonant inventory, average vowel quality inventory, average consonant-vowel ratio, 就能感受到它的平平无奇。到形态句法:no case marking, no gender, no person marking, no possessive classification... 一大堆 no 和 none。大家可以自己去看:

Language Mandarin

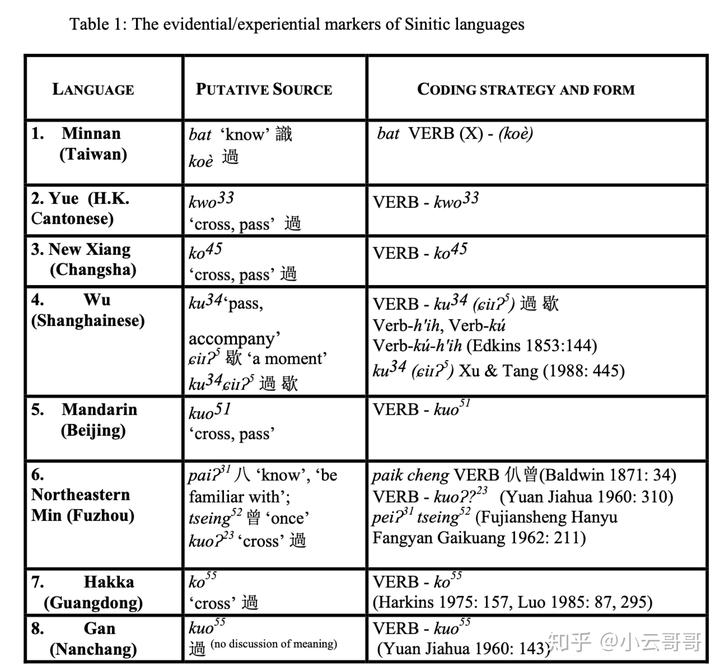

但是,汉语在细节的地方还是会有不少有意思的东西。毕竟 WALS 数据库里引用的文献很多都已经是三四十年前的东西,有很多最新的发现还没有放进去。尤其是太依赖 Li and Thompson (1981)。比如 WALS 认为官话没有语法化的示证范畴,而实际上有学者认为官话的“过”就是一个示证标记,表示亲生经历的事件(Chappell 2001)[1]。在这篇文章中,她举出了汉语族语言表示经验的示证标记的实例:

我对汉语不是非常在行,要想一些汉语独有而显著的特征,感觉可以有三种比较特殊和比较有意思的:

- 量词

- 句末语气词

- 处置式

量词这东西,在以西方为中心的语法描写中不曾存在过,直到人们对汉语语法有了清楚地认识以后,才逐渐被重视起来,量词是一种以汉语为代表,特殊的词类。有关量词的介绍,可以参考以下回答,在该回答中,讨论了量词(classifier)和类别词(measure word)的区别:

请问语言学中什么是类别词?以及数量词和类别词的区分与关系?

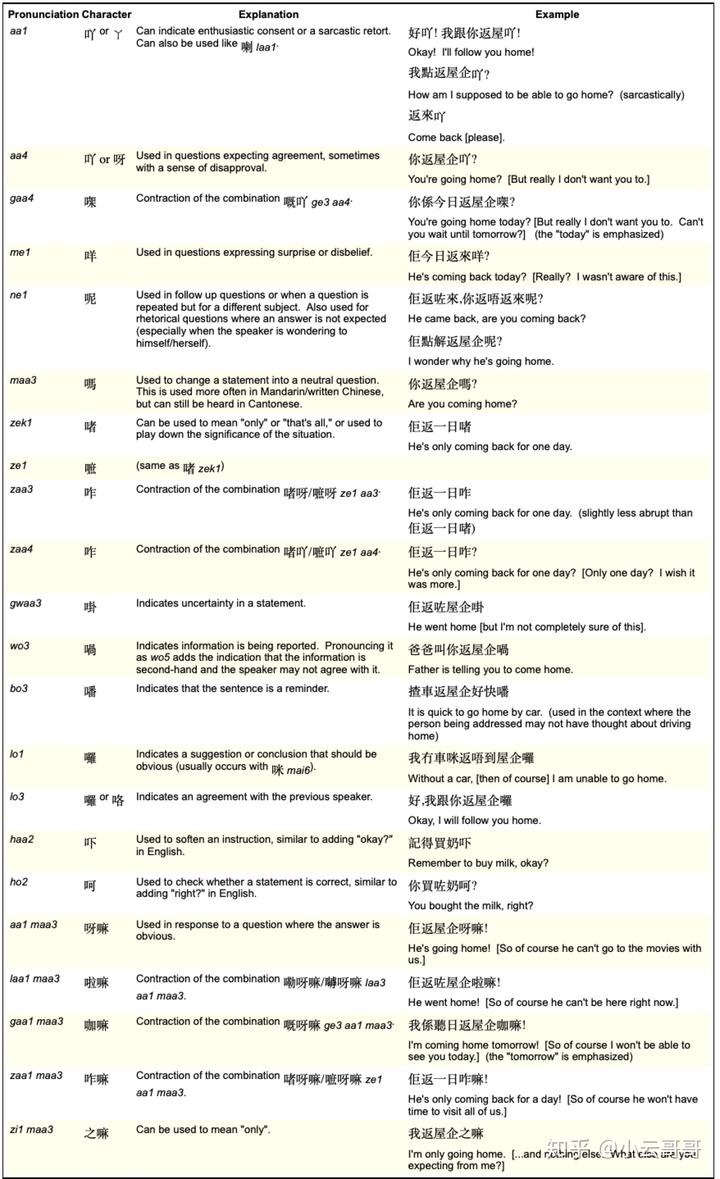

句末语气词在不少语言中都有,但是汉语的句末语气词可能算是比较复杂的之一。著名语言学博客 Language Log 有一片博文就这样介绍粤语的句末语气词:

Even if you don't know any Cantonese but listen carefully to people speaking it, you probably can tell that it has an abundance of particles. For speakers of Mandarin who do not understand Cantonese, the proliferation of particles, especially in utterance final position, is conspicuous. Non-speakers of Cantonese, confronted by all these aa3, ge3, gaa3, laa1, lo1, mei6, sin1, tim1, and so on naturally wonder why there are so many particles in this language, what are their various functions, why they are often drawn out (elongated), and how they arose.

即使您不懂粤语,但仔细听别人说它,您也可能会说它有很多句末语气词。 对于不懂粤语的官话母语者来说,句末语气词尤其明显。 不讲粤语的人,面对着所有这些 aa3,ge3,gaa3,laa1,lo1,mei6,sin1,tim1 等,自然会想知道这种语言中为什么有这么多语气词,它们的各种功能是什么,为什么它们经常被拉长,以及它们是如何产生的。

虽然我是粤语母语者,但是我自己对粤语的句末语气词可以说完全不了解,甚至难以描绘出它们的用途。

我在这个地址:Cantonese Final Particles 找到了粤语的句末语气词用法的总结,部分截图如下,但我相信这并不能反映语气词的全貌,如果做一个基于语料库的语气词研究,可能会发现很多意想不到的东西,但姑且看着吧:

Language Log 说官话母语者对粤语的句末语气词感到陌生,是正常的。不过,难道官话中就没有复杂的句末语气词系统吗?最近有一篇有关保定话句末语气词的博士论文出来了(Song 2020),Les particules finales enclitiques dans le dialecte de Baoding : une étude typologique de leurs valeurs temporelles, aspectuelles, modales et évidentielles (TAME)[2](保定方言的句末语气词:时、体、态以及示证的类型学)。据说保定话的语气助词系统是全国最复杂的(按:之一吧!),但是由于才刚刚答辩没几天,所以我暂时还没有拜读这篇激动人心的博士论文。

至于处置式,可能不在汉语语言学圈的人会不太了解。简单地说就是“把字句”。由于我也不是很懂,所以以下的言论很可能存在问题。

很多人以为把字句很容易,其实里边有很多学问。比如说,不少人认为就是把一个动宾结构的宾语用“把”字提前:

我吃了饭了 → 我把饭吃了

不过有的疑似动宾结构要变成把字句就没那么好变,比如:

我回家了 → ???我把家回了

除非你唱歌的时候唱“夫妻双双把家还”,在口语中,基本上见不到这样的表达。

很多人也以为,处置式都可以还原成动宾形式:

我把饭吃了 → 我吃了饭了

但是如果你经常坐飞机,你应该经常听到“请您把手机关机”这样的句子,听起来很顺溜,但是这句话你可能没有办法还原成动宾形式:

把手机关机 → ???关机手机

又比如说,你可以说(接下来的例子全部取自 Chappell 2006[3]):

田里的活已经把家真累得说话都没力气了。

但是你要是说:

?田里的活已经把家真累了。

这句话听起来就很怪异,意思已经不是原来的意思了。

除了普通话的“把”,其它方言的处置式也各有不同。比如闽南语可以用以“共”为词源的标记,kāng/kā/kah:

所以阮拢共裤褪起来(所以我们都脱了裤子)

客家话和粤语都会用“将”,如梅县话:

苗公将煎鱼仔食撇哩(苗公把所有的煎鱼都吃了)

上海话使用“拿”:

侬拿钞票还拔伊(你把钱还给他)

南昌赣语可以用“把”,也可以用“搦”(laq7):

人家就搦糖把你人喫(人们会把糖给你吃)

话说,明清时期闽南语的处置式有用“力 lia̍h”字的,本字也是应该是“搦”。

处置式是非常难的,不仅在句法上很有挑战,而且对于动词和论元的类型也有很多可以商量的地方,比如动词的及物性、论元的生命度、指称度(definiteness)等等。所以这么多年以来,也吸引了不少专家围绕这个话题研究。感觉算是汉语的一个特殊的语法现象。

我个人的感觉是,汉语只是表面上看起来没什么语言学上的亮点,但是实际上它的语法现象跟其它语言差不多,都是浩如烟海的。不过,要发掘出来需要研究者的脑洞。就比如量词、句末语气词和处置式,显然还有很多我们不知道的东西,汉语学者可能应该跳出一些既有的框架去审视它们。太过中规中矩的研究虽说不错,但没什么新意。

不然,人们看到现存的研究,可能会像我的感觉一样:怎么又是这些,太烦了吧?

微信扫一扫

微信扫一扫