国际音标符号 IPA。

1. 为什么需要 IPA?

首先,从科学角度评判某个概念或理论体系,出发点应该立足于,它是否可以告诉我们更多关于客观现象的信息。从这个角度来说,一味地抨击 IPA 把它批倒批臭显然是不可能的。至少,到目前为止,IPA 仍然是唯一一套可以用来描述非特定语言的语音体系的符号系统。没有别的任何符号系统达成了这个目的。当语言学家调查一个新的欠研究的语言时,IPA 是他们赖以生存的工具。不然连转写都无法科学地完成,何谈记录词汇,形态和句法结构呢?可是,IPA 的不科学性也恰恰隐藏在它实用的方便性中。话说到这里,我想大家和我一起思考一个问题:

IPA 是语言的一种记录符号,还是“人类语言”的语音框架?

如果我们认为它是前一种,IPA 是某种语言的某种记录符号,那无疑是将 IPA 降格成为了正字法。那么正字法的要求是什么?首先肯定不是记音的科学性。不然“的”和“地”、“他”和“她”就不会被人为地各自分成两个符号, light 和 lite 就不会有两种写法,ず和づ在现代日语中没必要再做区分。正字法讲究的是某语言内部的系统自洽性和记音效率性,仅此而已。所以如果我们的目的纯粹是为了针对某个语言的记音准确性,发明一套自洽又易写的拼音文字就好。举个简单例子,拼音系统在记音上虽不完备,但其实对于普通话音系来说区分度足够,效率也超高,正好用到了常用的罗马字母。但是我们会依赖于拼音进行语音学分析吗?

当我们采用 IPA 作为我们的记音系统的时候,虽然我们没有言明,但是有一个假设是所有 IPA 使用者都(应该)意识到的:我们在把当下正在被我们所记录的语言的语音放在“语言”而不是话语的层面,和人类所能使用的其他所有语言的语音系统进行比较。简而言之,我们是在利用 IPA 发现“人类语音”的“可能性”。所以,IPA 在这个意义上就不是一个发音记录系统,而是一个理论体系,一个假设包含了可能的语言语音的工具包和理论体系。

2. IPA 作为理论体系

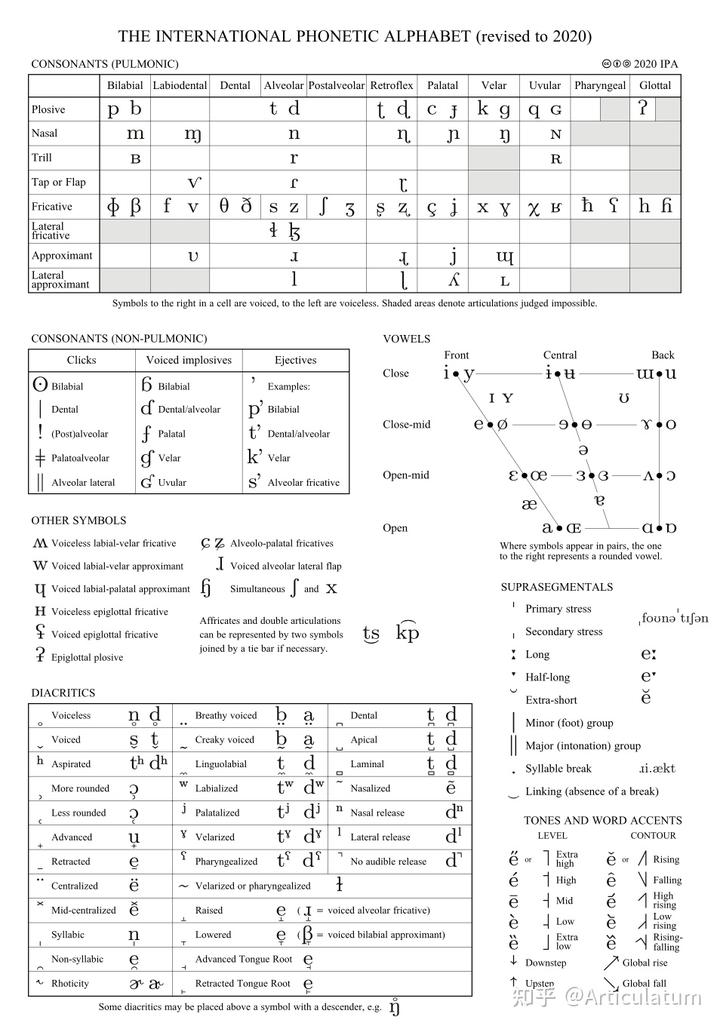

IPA 虽然表面上是符号系统,但其实是一种 language-free 的音系学体系。那这个体系有着什么样的性质和特点呢?我们来看看 IPA 的总表是如何表示的:

首先我们会注意到,IPA 直接建立于这两个假设上:

- 辅音和元音为两类不同的音。

- 每个基础符号都可以分解为若干个特征。

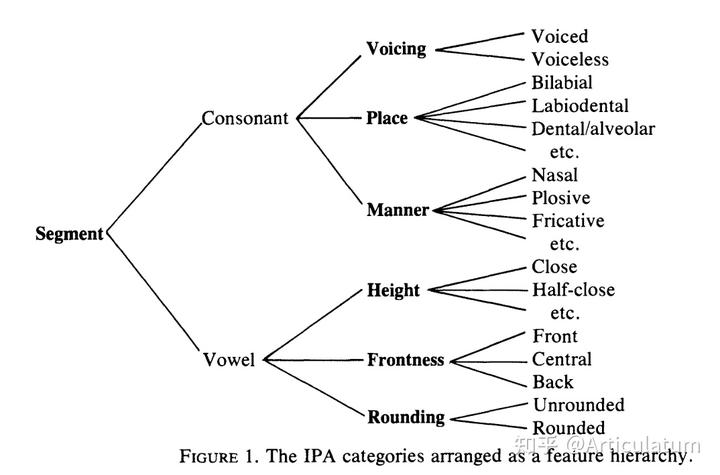

Ladefoged 和 Halle[1] 将之总结为下图:

每一个符号都是这样一个特征结构里的终结点 (terminal node)。那我们来看一下,这样的结构哪里科学哪里不科学?

首先,IPA 通过将语音单位拆解为特征的方法将世界语言里纷繁复杂的发音简化成了一个极具描述力和解释力的框架,将高复杂度的系统降维成了一个低自由度非常好查询的系统。那学者们凭着这套系统,顺着最顶端的结点,一步一步往下找,就可以慢慢发现某个特定语言的音系和其音系特点。从这一点上来说,IPA 功勋卓著,不容抹杀。可是,我们应该满足于这样的 IPA 吗?当我们研究人类语言的语音的时候我们是在描述什么?

3. IPA 的问题

我们知道,当代语言学领域,根据学派不同,基本上在怎么看待语言和其他认知系统的时候分为这两大派别:

语言体系是自洽的体系,还是

语言系统不自洽。即,语言体系的成立受到其他认知系统的制约

为了知道这个问题的答案,我们假设肯定句 1 是正确的。那么根据科学的否证可能性特征,我们要做的是不断实验找到坚实的证据排除所有导向 2 的可能。可是,长达百来年的当代语音学研究告诉我们,至少在音系的构建上,2 极大可能是对的。下面举几个例子。

我们知道世界上的语言中辅音 - 元音 (CV) 的音节结构远多于元音 - 辅音 (VC) 的音节结构,也即开音节偏向性。有许多即使有闭音节的语言也倾向于在语言变化的过程中导致音节末辅音脱落。如果我们认为语言的音系是抽象的离散的符号组织系统,不是线性而连续的,那我们无法说明从语言产出的生理机制上说明为什么容易脱落的是辅音韵尾 (coda consonant),而不是起始辅音 (onset consonant)。而语言产出几乎一定是受生理机制制约的,后文会详细谈到。

其次我们知道,如果一个元音周围有流音 (liquid),即 /r/ 或者 /l/,那么元音的音质会受到很大的影响进而也导致音变。要么流音脱落(如波士顿口音和英式口音),要么韵母儿化(如以普通话为代表的官话口音,和英语的美国标准音)。那我们如果假设语言的语音系统是按照语言的其他部分一样被当做离散的符号处理的,那这样的变化应该不会发生。因为在抽象的符号系统层面,辅音和元音各自占有平等的地位,不存在某一方影响另外一方的关系。

最后,高元音前的舌根 (dorsal) 辅音容易经历腭化,比如 /ki/ -> /tʃi/。从纯粹的作为理论体系的 IPA 的角度来看,这样的音变能够发生简直匪夷所思。因为第一,/k/ 和 /tʃ/ 在特征组织层面(见上图),几乎不具备什么共同特征。第二,同样都是元音前的辅音,为什么 /ti/ 比 /ki/ 更难腭化,为什么 /pi/ 就基本不会腭化?如果我们采取上述 1 的态度,认为 IPA 也是一个独立自洽的离散性符号系统,那上面这些问题就统统无法解决。

即使是从这套符号体系本身而不是上面提到的语言观的角度出发,IPA 也是有大量问题存在的。下面提到的都是 Ladefoged 和 Halle 注意到的问题。

第一,IPA 先验性地将语音分成元音和辅音这互相没有交叉的两大类。但是大量历史研究发现,元音变辅音或辅音变元音都是可能的(瑞典语,班图语族和汉语族中的擦化高元音,柏博尔语和一些宫古语方言中的纯清辅音音节等等)。IPA 完全无法处理擦化元音和非擦化元音之间的连续性特征。为了描述这些语音性质各异的音,语音学家们用过 [ɿ], [ʅ], [ɹ], [ɨ], [z], [iᶻ], [ʑ]。这些符号之间看上去是如此的割裂,如果是不熟悉擦化元音或舌尖元音研究的语音学家的话,很难光看符号就能建立起他们的内在联系来。

另外,辅音和元音发声机制上都要用到声道 (vocal tract) 中的各个调音器官 (articulator),相互之间会造成大量影响。这一点也没有在 IPA 系统中得到体现。比如,t 在 /ata/ 和 /iti/ 中,舌头的移动方式明显区别巨大。以及在有小舌部位辅音的语言里,小舌辅音通常会让元音更低,而且这个影响更明显地反映在高元音上。

第二,带声与否 (voicing) 看起来是元音的自明无需提及的特征。这样无法解释为什么元音间的清辅音在语流中容易浊化。当我们从音系角度描述这个现象时,又必须把带声看成是元音内在的需要言明的特征。这与 IPA 的体系矛盾。

第三,同样都是全音段特征,带声有专门的体系化符号表示,可是鼻化 (nasalization) 却没有。这样进行体系构建没有任何先验的合理性。鼻化和带声都是只需要用到一个发声器的特征,一个是软腭,一个是声带。带声被打散成了每一个发音部位和方式都有一套对应于不带声的基础符号,而鼻音却是一个统一的附标。这造成符号系统本身和它想要描述的现象之间的割裂。

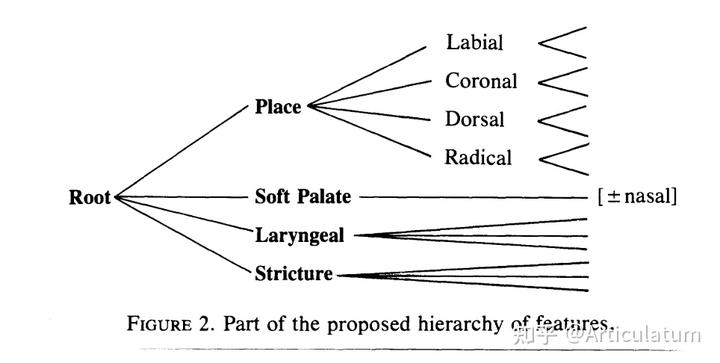

第四,发音部位被简单地并列在了一起而没有任何内部结构。但是我们明显知道特征理论一开始的提出,很大一部分就是因为辅音因为发音部位的不同展示出截然不同的音系学性质。比如在 Yoloxochitl Mixtec 里,语流变调是从词末重音音节往词首轻音音节传递。所有辅音都会阻挡变调的向前传递,除了喉塞音。但是喉塞音明明也是一个辅音,这种情况下该怎样描述它的音系地位呢? IPA 表中所有辅音都假设是位于同一个平面内,除了在列和栏内提到的信息,喉塞音和其他辅音再无任何差别。

4. 语音产出、音系和 IPA

IPA 提出的目的就是想要更精准的描写实际语音产出中的比抽象的音系更高维的信息。遗憾的是,不客气的说,IPA 在这个层面是个半残。

语音的产出是毫无疑问的在系统上高维(发出一个音节 /pa/ 大约要用到 70 块肌肉[2]),在时间上连续的行为。而语言的音系却是拓扑学性质的,音系在结构上无可避免的必须是低维而离散的。一个高维的音系系统是违反人类认知特点的。我们开脑洞想象一个没有辅音的语音系统,纯粹利用展圆唇或舌面高低的物理位置来区分一套复杂的元音,进而通过这个系统来表达概念。那将毫无疑问会是任何人类认知系统的噩梦。语音学研究的对象所以不可能只是底层,杂乱而概率性的噪音。语音学需要找到连续的语音产出和离散的音系系统之间的结构化 (structured) 的映射关系。这个映射关系需要允许一定程度产出上的易变性 (variability) 但又必须将这些易变性限制在一定尺度,不然会阻碍语音的接受和语言的理解沟通。

从这个角度出发,IPA 可以说无能为力。其服务于书写系统便宜性目的的定制出发点从一开始就不允许 IPA 去归纳人类语音系统的高维和低维并存的特点,更不要说通过 IPA 去进行解释和研究了。这样的难题刺激语音学家完全跳出 IPA 的制约,寻求新的理论框架 (调音音系学 Articulatory Phonology) 来描述连续 - 离散之间的映射,并将它们统一到一个描述模型里[3][4][5][6][7][8](有关发声音系学的更多请看我写的这个回答)。

汉语的入声、英语的失去爆破、与日语的促音是不是相似的语言现象?为什么会产生这种语言现象?

5. IPA 何去何从

写了这么多,答主从来没有要提倡废除 IPA 的想法。事实上那种态度也同等地不科学。在过去的几十年中,常有“我们应该将 IPA 修改为更符合解释合理性的体系”之类的声音,如下图[9]。

但这样的努力并不成功,IPA 在去年的最新版跟之前所有版本都是微调,基本结构并没有变化。我的态度是,作为语音学基本素养 (phonetic literacy?) IPA 肯定是要掌握的,但是没必要迷信。IPA 既然不能转写语音产出中对于塑造语音体系来说有意义的所有的变化,那就没必要把 IPA 当做一个为此而做的系统硬生生拗过来拗过去(可以想象一下为了达成自己所期望的记音完备性,在做田野的时候在 IPA 上加一堆附标是多么烦人的事情)。所以,用,但是不迷信。语音学归根结底是经验科学,IPA 只是辅助这一过程的。他只适合打野,不能上去正面硬刚。如果用在了他们能发光发热的位置上, IPA 还是很人见人爱的~

总结:工具都是中性的,理性的是人类。怎么样将他们发挥到最大效力,要看用工具的人怎么去用它。IPA 也是一种工具,希望我的答案给大家提供了一个看待和学习使用 IPA 的新思路。科学就是在不停地改进工具,和工具的使用方法中进步的。通常科学家们总是希望能用来观测的工具越多越好,不然 if you just have a hammer, you will treat every problem as a nail (Maslow, 1966)[10]。希望所有语言学爱好者都能为科学的进步做出一点点贡献。

PS. 以上还是只从理论角度出发分析了一下 IPA 的长处和弱点。实际上作为记音体系 IPA 有时候也问题多多。一个小小的例子,大家有兴趣可以去找一下各种语言中转写为 [ɕ] 的音听感差别有多大。以及为什么不把 [ts] 转写成 [c] 而是把硬腭清塞音这么一个相当少见的音转写为 [c] 之类的。这些在我看来都是比较不那么重要的缺点,所以就不多谈了。

微信扫一扫

微信扫一扫