蒙太奇是法语 Montage 的音译,原本就是建筑术语,意为构成、组合、装备。后转引为电影艺术术语来表示一种艺术手法,意为剪辑、组接,即电影构成形式和构成方法的总称。

这里讲讲库哈斯的毕业设计,库哈斯内心架构的建筑蒙太奇,完美的电影脚本。

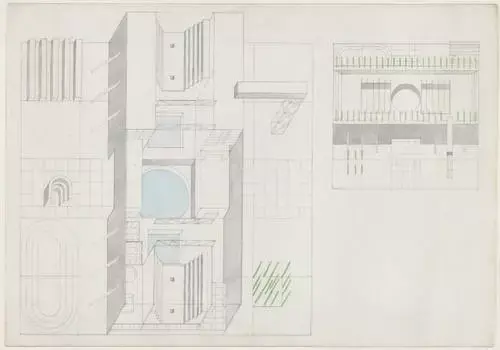

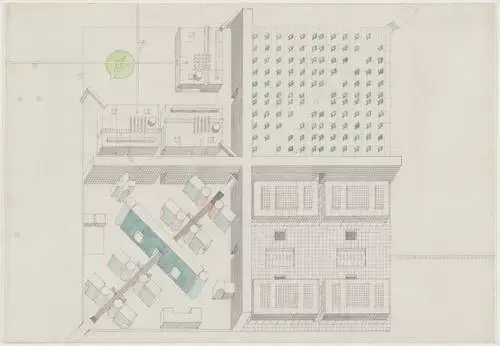

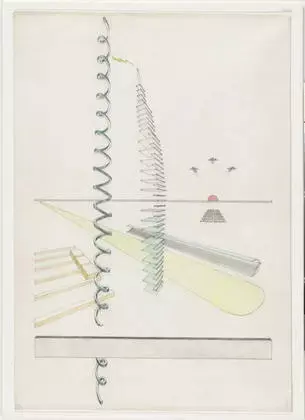

Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture是雷姆·库哈斯在 1972 年向建筑联盟学院(AA)递交的毕业设计项目。这是一个由 18 幅水彩、素描和粘贴组成的系列作品。据说因为这个方案,库哈斯没能从 AA 毕业(未经考证),但也正因此而受到 Phillip Johnson 的赏识,并且促成了 OMA(大都会建筑事务所)的成立。

要理解这个方案并不难,Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture,可翻译为逃亡,或建筑的自愿囚徒。

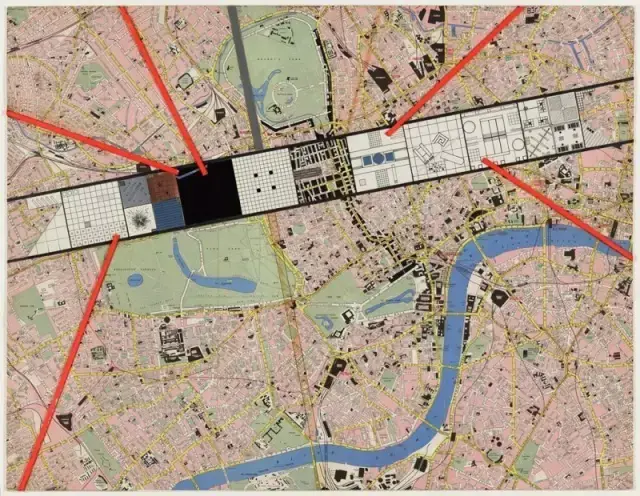

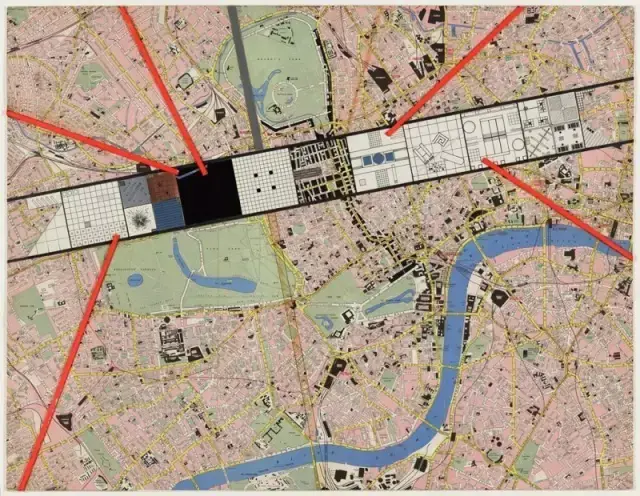

在这个方案里,库哈斯将伦敦分割成“好”的部分和“差”的部分。自然,“差”的部分的居民就会向“好”的区域流动——如同今天的美国和墨西哥。当局者不得不在两个区域的边界上建立一道隔离带来阻挡他们之间的流动,但是这道隔离带并不只是一堵墙。库哈斯借鉴了当时柏林墙的设计,将这个隔离带设计成了两堵高墙。

两堵高墙之间的区域成了两个世界之间的缓冲区。在这个缓冲区里,空间被划分为一个个的异托邦(Heterotopia,福柯语,即一种的确实现了的乌托邦),空间里的资源可以满足迁徙者的各种需求,当局者用这样一个空间将外来者隔离在“好”的部分之外。久而久之,原本的“逃亡者”成为了这个空间中的“顺民”,他们去不了“好”的区域,也不愿意回到“差”的区域,库哈斯给设计起的名字揭示了这个方案的用意——让人成为建筑自愿的囚徒。

The Wall was a masterpiece

这个墙是一项创举

最初只有一些铁丝网线出现在假想的边界上,但是它的心理和象征效应比它的物理外观更强大。过去肉眼可见的障碍,变成了现在不可抗拒的诱惑,建筑是人们绝望的罪魁祸首。

Architecture

建筑学

一个强烈的、具有毁灭性的力量,让建筑学成了为意识形态服务的工具。

分裂、孤立、不平等,侵略、破坏,这些所有的消极因素让这堵墙成了一个社会的理想代替品。这个建筑的居民是那些坚强到足以爱它的人,那些志愿的囚犯,就算限制其自由也在所不惜。

与现代主义相反,这种设计既不是威权的,也不是歇斯底里的:它的设计充分适应了个人欲望和享乐主义。从外部看,这个建筑就是是一座宁静的纪念碑。

The Voluntary Prisoners

自愿的囚犯

这是一出在伦敦上演的出埃及记(大逃亡)。

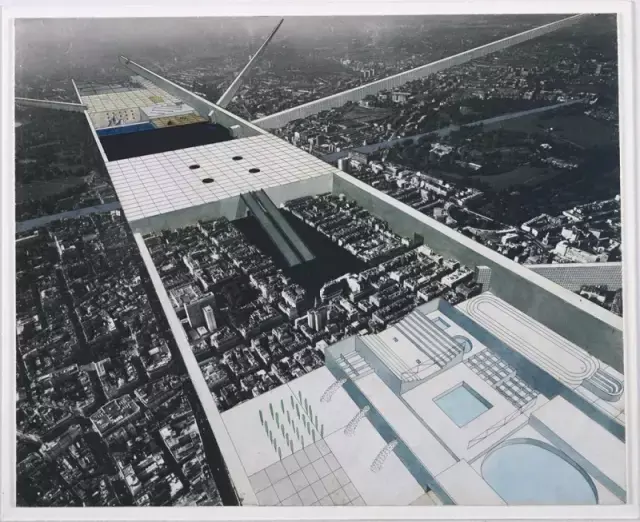

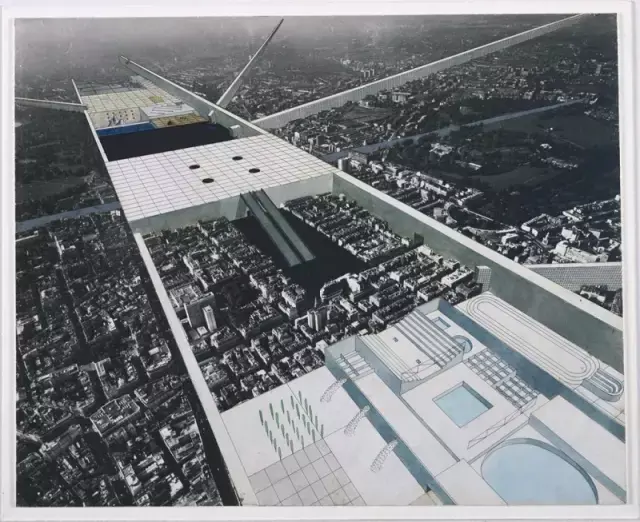

一条欲望之墙穿过伦敦的市中心,形似跑道、拥有纪念碑形状的集体性新建筑。两道高墙的围合一方面保证了其完整性,也避免了这个区域的扩张和污染。

Reception Area

接待处

在一个壮观的欢迎仪式后,新移民进入接待区是这个方案的第一步。在这里,建筑传递出一种让人舒缓的气氛,每个人只需要进行很少的培训,就可以适应在这个空间。

Central Area

中心区

这个区域位于接待区的屋顶,从这里可以通过一个巨大的自动扶梯下降到一个保存有“老”伦敦片段的区域。这里是为那些刚来的准备的“环境过渡区”,是新来者的临时住所。

Tip of the Strip

条状端头

这里是保护地带和伦敦旧城的交界处,是新旧世界的战争前线。在这里,现有建筑被新建筑摧毁,旧伦敦的居民和该区域的自愿囚徒之间会发生一些微不足道的战争,但是这两堵墙的前进步伐是很难被停滞的。

Ceremonial Square

仪式广场

除了电子干扰塔,这个区域的另一侧完全是空的,黑色的广场将保护地带的居民完全包裹起来,避免暴露在外界的电子污染中。这是一个概念奥林匹克的混合体。

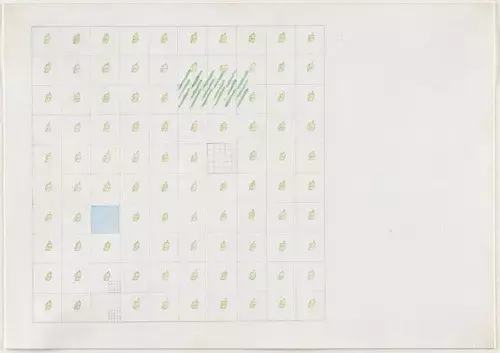

The Allotments

分配

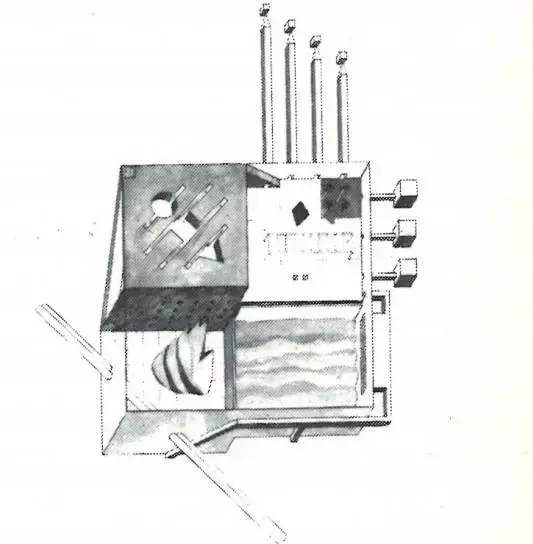

The Park of the Four Elements

四要素公园

这是由四个正方形区域组成的公园。

第一个广场是“空气”,这里包括几个下沉的亭台,布满精心设计的管道网络。这个管道网络散发出各种气体混合物,创造出芳香和幻觉的体验。通过在剂量、密度、颜色的微妙变化,这些挥发性气味云让参观者的喜怒无常、抑郁、宁静等情绪可以在这个空间中诱发。

第二个广场是“沙漠”,是埃及金字塔景观的人工重构,其中包括一个金字塔、一个绿洲、无数焰火发生装置。夜晚通过不同景物之间的景深光影变化,创造出海市蜃楼的奇观。在这里,来自“空气广场”的情感将得到升华。

第三个广场是“水”,这是一个永久的游泳池。通过墙面的规则变化,产生巨大的、有规律的波浪。这里是海洋挑战者的天堂,同时也为这个公园创造了声学背景。

第四个广场是“地球”,这里是首脑们举行会议的地方,一群雕塑家正在讨论将首脑的胸像雕刻在山上。游览者参观完这里后,将被一部自动扶梯送回地面。

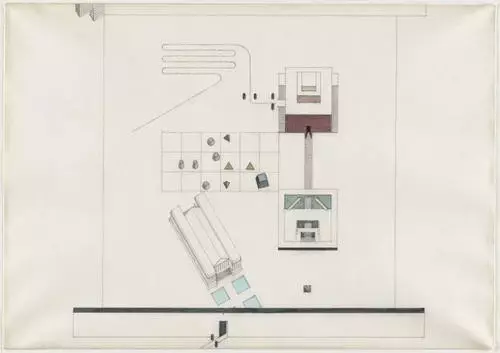

Square of the Arts

艺术广场

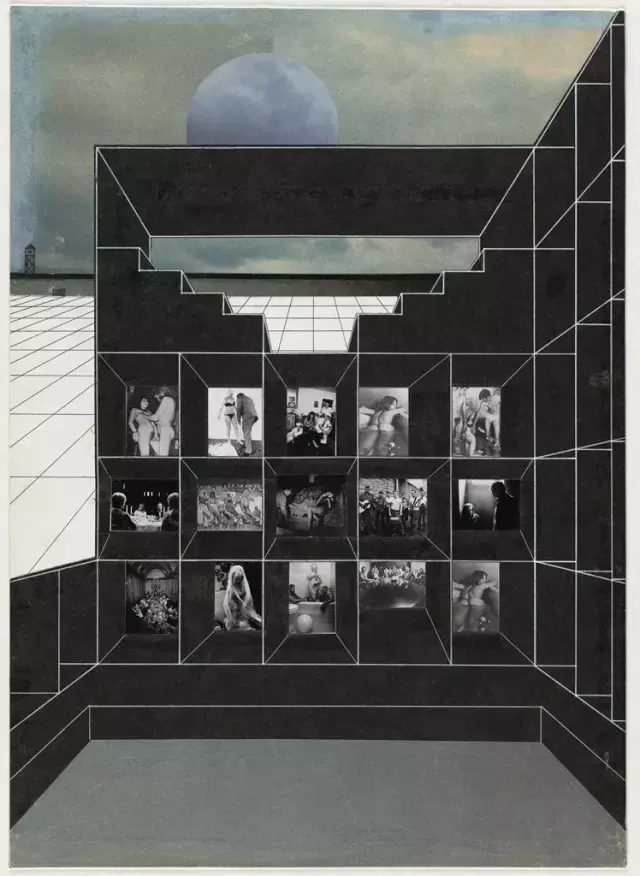

这是一个用合成材料建成的城市开放空间,包含艺术创作、演艺、展览等功能。这个空间一共有三个建筑,其中的博物馆是老建筑,另外两个是由自愿囚犯建造的。

博物馆包含一些过去被删除的照片。访客对它的第一印象就是无数的空白框架、空白的帆布、空白的座位,之后通过将这些片段和过往的经验联系起来,才能获得一种连续的观看体验。

除此以来,还包括一些小型建筑物的展览,如同棋牌游戏中的棋子,它们像陨石一样被丢弃在广场上,形状、颜色、意义都是未知的,等待被人移动到下一个游戏的交叉点。

Baths

浴室

Institute of Biological Transactions

生物交易研究所

Park of Aggression

侵略性公园

社区质量的差异驱动着“恶”伦敦的居民向“善”伦敦逃亡,如果从建筑形式来看,这个方案并没有太多可以解读的内容,但记者出身的库哈斯将一堵隐喻的墙变成了一个分割政治态度的万花筒,将各类的政治意图抽象为各种隔断的组合物,这才是这个设计的精髓所在。

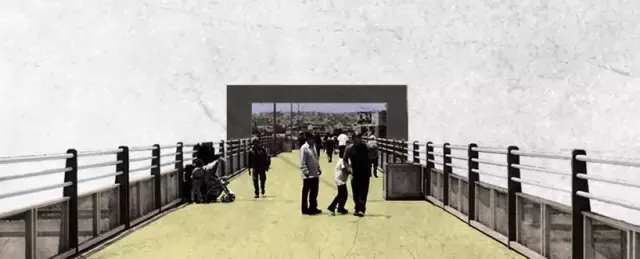

库哈斯的这个方案一直启示着后来者,在 2006 年 UCLA 主办的 WPA 2.0 竞赛上,来自美国奥克兰的 Rael San Fratello 设计了一个名为“作为基础设施的边界”的参赛方案,将位于美国与墨西哥边境线的 700 英里“长城”改造为具有公益性质或具备能源生产功能的设施。

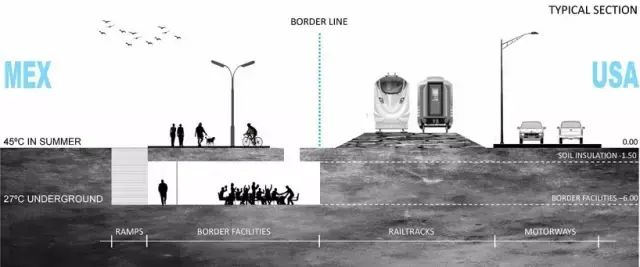

无独有偶,在川普宣布参与竞选,并抛出“修墙”的言论之后,美国的一家设计事务所 espacio cero 就拿出了一个隔离墙的方案。不过这个方案并不是为了阻止移民,而是为了加强边境上的交流,建立一个经济文化共同体。这个“无形的墙”方案建议将修墙的投资变成一个 border-wide 网络高速公路和火车路线,通过改善交通环境促进整个地区的商业和服务业的发展。

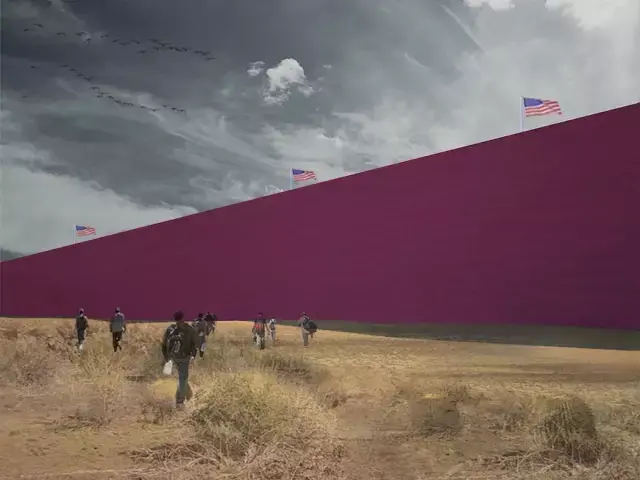

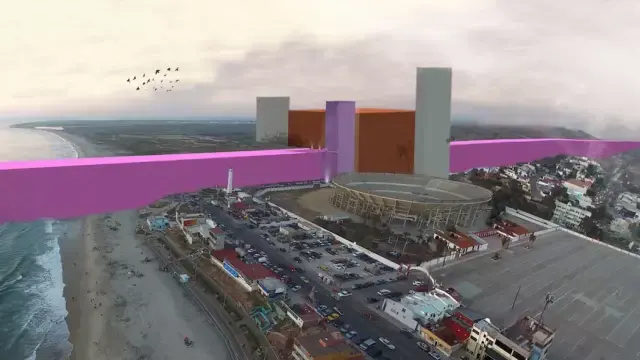

在川普胜选的当天,一家来自墨西哥的事务所 Estudio 3.14 又发布了一个他们的设计的边境隔离墙的方案。当然这个方案并不是一个可实施的方案——而是为了验证川普的“墙”是不可实施的。

如果仔细分析这个方案的内核,都可以算作是库哈斯的“模仿者”。只不过在他们的设计上,建筑学不过是协调分歧、满足建筑师小情趣的工具,建筑基本上成为一种隔离文化差异的樊篱。说得更直白一些,这些设计都是些无关痛痒的小打小闹,建筑师小心翼翼的将自己限定在令人迷醉的小世界里,成为另一种意义上的建筑“自愿囚徒”。

如果回到 20 世纪的 70 年代,在后现代主义建筑思想初露端倪的时代,面对着日益分裂的建筑学理论和态度,建筑面临着沦为与物质和对象无关的符号的风险。在这种状况下,库哈斯和当时他的老师 Elia Zenghelis 认为,起始于 1920 年代的现代主义是一种非常激进但天真的状态,这种激进和天真同样让 50 年后的建筑新思潮包含着难以预料的危险和丑陋。

相较于“逃亡”,库哈斯更强调人是“自愿的囚徒”。看似在批判冷战中的两种意识形态的对峙与隔绝,似乎更是在暗喻当时西方世界将自己囚禁在消费主义和物质世界的“囚笼”里,被所谓的自由市场经济的“潜在规则”不断驯化,库哈斯一直保持着这样的敏锐洞察。

文章原载于 AC 建筑创作,作者 @游旭东

微信扫一扫

微信扫一扫