这个问题特别有意思,但也难度很大,目前在破解问题的各个环节上都争议颇多。这篇回答从语言的起源角度来讲讲语言和“大脑语言区”的关系,也只是众多假说中的一种。先提示一下结论的话,大脑的语言区在语言被发明之前的原本功能很大可能是工具制造技术所用到的运动协调控制等。

在此之前先简单地补充一下“大脑的语言区”的背景知识。

关于“脑的语言区”背景知识

在医学史上有个著名的被称为“他”先生的病例,病人真名为 Pierre Leborgne,一位法国工匠,年轻时起就患有癫痫,直到大约 30 岁失去了说话的能力,仅能发出类似“Tan”的音,因而被其他病人绰号为 Monsieur Tan-Tan 他先生[1]。直到 1861 年他在巴黎南郊比塞特医院(今巴黎萨克雷大学医学院附属医院)转诊到了著名的神经病学家保罗·布罗卡处,一场脑科学的革命即将来临。布罗卡发现他在智力方面并没有问题,也能听懂话、能识字,只是无法说出词语。而且舌头、嘴等部位的肌肉都正常。据此,布罗卡认为说话的能力和懂得语言的能力是两回事。

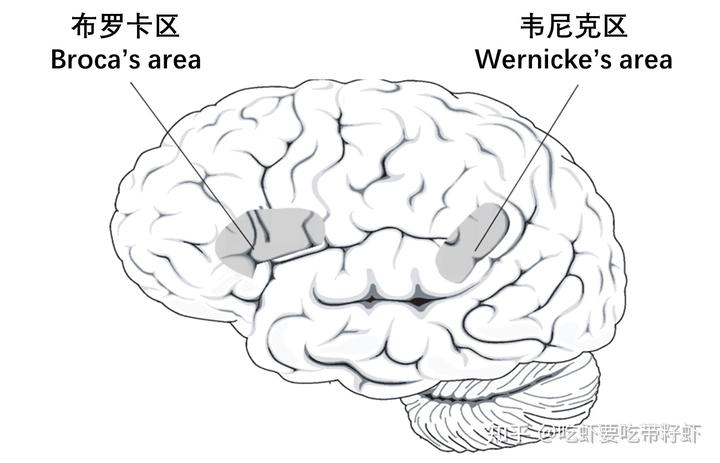

基于此前布约、奥贝坦等先驱在巴黎人类学学会报告过的脑区与语言相关性的一些例子,布罗卡仔细检查了“他”先生的大脑,并精确地将损伤定位在左脑第三额回附近。布罗卡由此认为这一区域是语言中枢所在位置。之后他又非常谨慎地收集了很多病例佐证了这一点。到 1865 年,布罗卡大胆而明确指出大脑两个半球有不同属性(这一观念在当时可以说是颠覆性的),语言中枢则位于大脑左半球第三额回附近区域——至少对右撇子来说是如此。这一区域也因此被称为布罗卡区(如图 1[2]),与说话(输出语言)有关。

近代,拉马钱德兰医生还发现布罗卡区不仅和说话有关,也和语法结构也有关系,甚至和任何使用形式规则的语言有关,比如代数、编程语言等[3]。

前面我们说到,布罗卡已经感觉到了说话的能力和懂得语言的能力是两回事。时间来到十几年后,一位德国青年科学家韦尼克报告了一种新的感觉性失语症,相应的受损脑区位于后侧颞上回,这片区域后来也被称为韦尼克区(图 1)。布罗卡区和韦尼克区的区别在于:当布罗卡区受损时,病人说话受阻碍,词汇量大减,但仍能理解他人的话;而韦尼克区受损时,病人依然能流利地说话,词汇量也很丰富,但听不懂他人的话,甚至自己说的话也语无伦次(因为也听不懂自己说出口的话)。

韦尼克据此认为,大脑中有两个不同的语言中枢,韦尼克区负责对听到的语言进行分析、理解,布罗卡区则把要说的话组织成句子说出口。他还由此做出了一条语言反射弧:

听觉外周器官(耳,接受语音刺激)→ 韦尼克区(分析听到的内容) → 布罗卡区(协调要说的话) → 延髓语言运动神经元(支配说话)

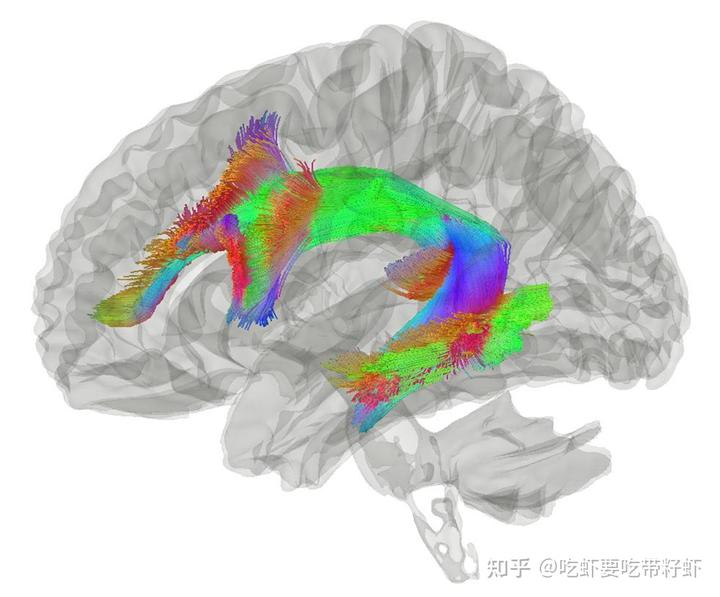

因此,韦尼克认为两个语言中枢之间应该会存在某种连接道路。如果这种道路断裂了,那么病人应该会发生第三种失语症——传导性失语症。后来的研究表明,韦尼克这一判断是非常具有前瞻眼光的,在大脑中确实有这样连接道路,称为弓形束(图 2[4])。尽管最近的研究发现弓形束并不是直接从韦尼克区连接到布罗卡区,而是从后部接受区连接到前运动区[5]。

当然更近代的研究还发现脑中与语言相关的脑区还广泛地分布在额叶、顶叶、颞叶等,甚至基底神经节、丘脑、小脑地某些部位也语言有关。但是布罗卡区和韦尼克区这些经典模型仍然具有相当的价值,就像是牛顿力学之于相对论和量子力学。

这样我们就基本清楚了“大脑的语言区”,现在要知道这些大脑的语言区在语言被发明之前的原本功能是什么,就要从语言的起源说起了。

语言的起源

关于语言起源于什么的假说类目繁多,介绍几种有代表性的:

- 布谷鸟理论(bow-wow or cuckoo theory),认为早期的文字是对野兽和鸟类的叫声的模仿[6]

- 哟嘿嗬理论(yo-he-ho theory),认为语言是从集体有节奏的劳动中产生的,比如在劳动中当我们试图同步使用某些肌肉时,可能会有诸如“哟”“嘿”“嗬”之类的吆喝声交替出现,进而演化为了语言[6]

- 手势假说,认为人类语言是从用于简单交流的手势发展而来的[7]

- 技术假说(这里的技术主要是指原始人制造、使用石器工具的技术),认为语言是因为工具的使用而得以发展的,这可能不如前面几个假说直观,但我们会在后面看到一些神经学证据[8][9]

- 工具使用声音进化假说,认为运动的附带声音(比如走路发出的 ti-ta-ti-ta 的声音)和工具使用声音等有节奏且可预测的声音可能刺激了大脑的音乐能力、听觉记忆能力、复杂发声能力和模仿自然声音能力等的进化,进而发展成语言[10]

- 其他还有很多有意思的语言起源假说,比如乔姆斯基的“普遍语法”以及非常多不同出发点引出的语言起源假说,感兴趣的朋友可以参考著名实验心理学家 Steven Pinker 的The Language Instinct: How the Mind Creates Language 语言本能-探索人类语言进化的奥秘 [11][12]

其中像是布谷鸟理论、yo-he-ho 理论等是比较直观的。比如布谷鸟理论,因为野兽和鸟类的叫声有着丰富的含义。当危险靠近或发现食物时,它们会发出不同的声音。所以很直观地,最初人们会认为动物的叫声似乎是人类语言的起源。但是一些神经科学证据对此仍发出了疑问,比如与动物叫声相关的脑区并不对应人类的布罗卡区。

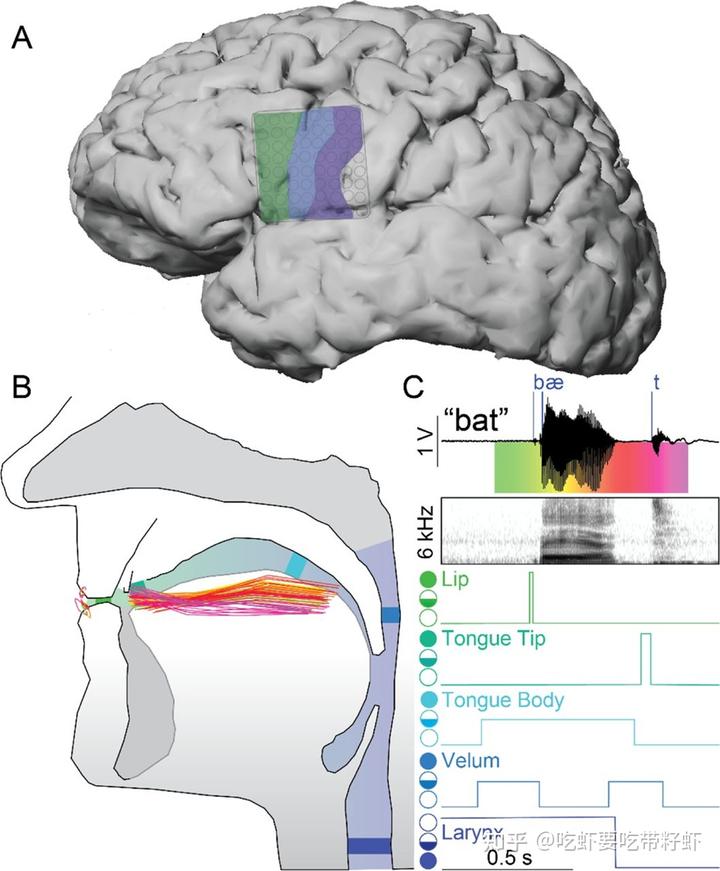

我们主要来说说手势假说和技术假说。这两种假说都是认为语言是从某些体势行为起源的。这其实也很好理解,比如我们做手势是要用脑去控制肌肉的,而我们要说话也是要靠脑去协调喉、舌等相关肌肉群的运动的。所以也可以广义地说 发音也是一种手势。比如下图[13]展示的就是在唇、舌运动时 和 发一些音素的音时 脑部对应的活跃区域。

手势假说和技术假说的主要区别在于,手势假说规定了明确的交流的核心作用,而技术假说没有这样的有意交流的规定。那么这种有意的、参考性交流的起源又会是什么?也有很多说法,技术其实也可以是手势意义发展的一种基础框架[8]。当然另一方面,技术起源也有不同的派别,一种观点认为技术实践后来会经历相互观察,用简单动作代表某种简单意义,从而过渡到有意义的手势,进入手势假说框架,就像哑剧;也有观点认为当技术实践足够复杂时,目标是如此遥远和抽象,相比于观察更重要的是推断,所以动作演示旨在传授关于技术手段和目标的可归纳知识(即语义)。这样一来技术假说可以脱离手势假说这一过渡阶段而独立存在,但总的来说,技术假说本身与手势假说的存在不一定冲突。

接下来我们就来研究技术假说和语言的关系吧。一个很有启发性的研究方法是,根据考古学发现的石器时代(没有语言阶段、语言稍微有些进化阶段等)人类制造、使用工具的实践,训练黑猩猩去模仿该种实践,从而追踪脑区的活动性。

Oldowan 奥尔杜旺 和 Late Acheulean 晚期阿舍利 分别是旧石器时代早期和晚期的两种考古代表。

奥尔杜旺工具制造是目前已知最早的,大约出现在 220 万年前;晚期阿舍利工具制造大约出现在七万年前。奥尔杜旺工具制造较为简单,是通过用右手拿着的“锤石”直接敲击鹅卵石“芯”来完成的;晚期阿舍利工具制造则更为复杂一些,还包括有意将石芯塑造成薄而对称的水滴形工具,称为“手斧”。

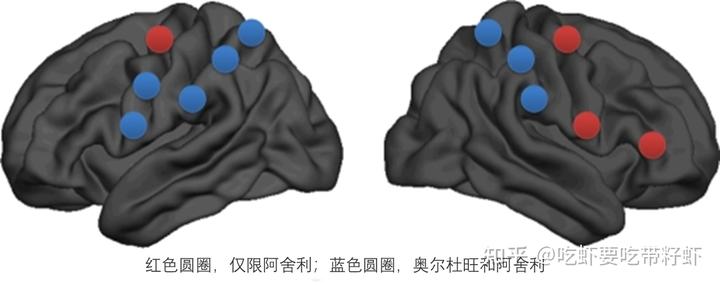

下图[8]展示了实践两种工具制造技术时,大脑对应的活跃区,蓝色为奥尔杜旺和晚期阿舍利技术均在此处引起兴奋,红色为仅晚期阿舍利在此处引起兴奋。两种技术之间的重叠存在于下顶叶皮层和上顶叶皮层以及双侧顶内沟以及左腹侧运动前皮层。参与阿舍利工具制造的区域甚至可以在额叶皮层中找到,特别是在与前布罗卡区同源的右半球中。

其中还有一些复杂的比较,简单来说的话,最终可以得到的结论大概是,较为简单奥尔杜旺工具制造技术可能对应发音控制,复杂的晚期阿舍利技术反映的三角区则可能与后来更抽象的动作表示和层次结构相关联,包括语义 / 句法集成。最终认为语言、手势和工具使用之间可能存在多种进化联系[8]。

这个时候我们差不多可以解答题主的第一个问题了,大脑的语言区在语言被发明之前的原本功能是什么?很大可能是这些工具制造技术所用到的运动协调控制等。

这时候还有朋友就要问了,那为什么是人类进化出了语言,而其他动物没有?这也是个还没有完全清楚的问题。但人类大脑和其他动物大脑的区别可能会是一个解密的探索方向。这也就回到了题主的另外两个小问题,其他灵长类动物、非灵长类动物的大脑中有没有类似人的“语言区”。

其他灵长类动物和非灵长类动物的大脑

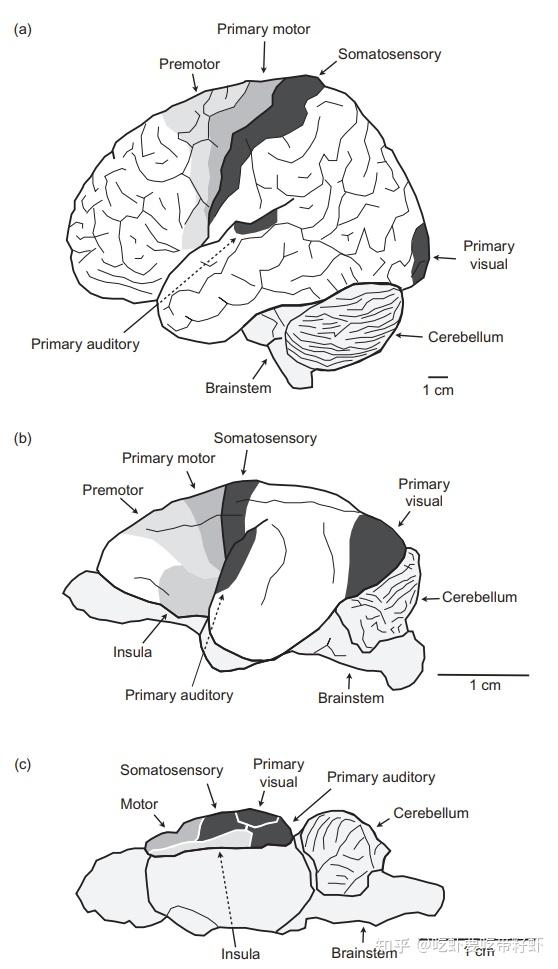

首先来说,其他动物是不具有人类的布罗卡区这样的语言区的。与人类亲缘关系更近的黑猩猩等会具有从发育学上来说和布罗卡区同源的区域,但最终没有发育进化成人脑这样。下图[14]展示了人、丛猴、刺猬的脑示意图。

有些学者认为,人类的语言区只是控制运动的一块区域,之后特异化了才表现成“语言区”,所以如果对和人最接近的灵长类动物黑猩猩施加足够训练,它们应该能表现出语言能力。很多人已经开展过很多训练黑猩猩说话的尝试,有些确实发“Papa”、“Mama”、“cup”等的音,有些还能学一点手语,但是目前为止,即便是训练得最好的黑猩猩它们也是没有表现出任何语法能力的。

这个问题就还涉及是否是语言促进了大脑发育、语言是否是意识的秘密等重大问题。感兴趣的朋友可以参阅前面提到的 拉马钱德兰、史蒂芬·平克等 神经科学家的科普著作[11][15]

是大脑适应语言进化还是语言适应大脑进化

最后提一下另一个有意思的点,大脑的进化和语言的进化,是谁促进谁、谁适应谁?感兴趣的可以参考这篇文献[14],以后有时间再开篇文章写一下这个。

微信扫一扫

微信扫一扫