我的观点和依据与最高赞大体是一样的,所以说谈一些别的。

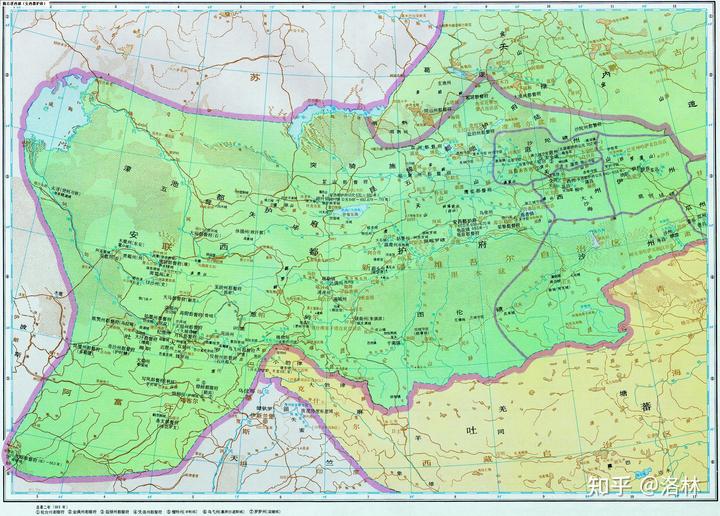

唐玄宗和清高宗时期在天山南北的驻军数量是大致相当的,唐军约 4.4 万,清军约 4.5 万,但是军事布防的方向格局则大大不同。唐军驻防于天山南路和东路,且兵力大致相当,南路的安西都护府在安西四镇辖兵 2.4 万,东路的北庭都护府下辖瀚海军 12000,庭州城内;天山军 5000,西州城内;伊吾军 3000,伊州西北三百里甘露川;合计 20000 人。

清军在东疆同样屯戍重兵,自哈密至精河兵力约 2 万,内有八旗 5800;南疆六城地区兵力则要比唐少得多,全部兵力不足 5200,八旗兵不足 800,剩余均为从陕甘而来的换防制绿营。这种布置使得清军在未来几乎吃尽苦头。但是清虽然在帕米尔以西的影响力不及唐朝,却将军事控制力前出到了汉唐所不及的准噶尔以西,即在伊犁河谷和塔城盆地重兵布防。天山西北路的塔尔巴哈台和伊犁合计驻军超过 1.8 万人,且主力为满蒙八旗兵,以及察哈尔、锡伯、索伦、厄鲁特四大营,四大营中厄鲁特兵最多。绿营总兵力则不足 4000,且基本为屯田兵。

而唐在伊犁与塔城则仅有分别针对突骑施和葛逻禄的羁縻府州了。唐曾在楚河河谷设碎叶镇,但早已废置,至我们讨论的唐在西域达到极盛时的玄宗朝也未恢复,在灭突骑施后也是采用继续册封十姓可汗的手段。

这里还需要指出的一点是,尽管谭其骧地图中的伊犁将军辖区非常广大,西包巴尔喀什湖,囊括了从斋桑泊至卡拉套山的广大地区,但是图中的西部边界线基本只是反映了皇帝意图中的理想情况,并没有太大的实际意义。我们也很容易想到将控制力延伸的如此之远是不现实的。之所以图中的新疆会如此广大,是因为乾隆认定“准噶尔荡平,凡旧有游牧,皆我版图”,但是在实际操作中并不能阻止没有固定界限可言的中亚各民族纷纷涌入七河乃至其他各处。帝国的实际力量所能及处,主要体现在卡伦(类似哨所)线的设置上。例如说,塔尔巴哈台的筑城原本是打算安排在萨瑟科尔湖以北的雅尔(肇丰城)以威慑哈萨克牧民,实际一搞却发现在此筑城驻军后哈萨克仍然频繁越界,且“其地夏生白蝇,遗蛆人目,冬则大雪,不堪其寒”,只好后撤二百余里退到了塔尔巴哈台山南麓的楚呼楚(绥靖城,即今塔城),而原本计划的常设卡伦巡防线,也被迫后撤并由于要让步允许哈萨克有条件越卡而改为季节性移设卡伦。自塔尔巴哈台至辉迈拉虎,设夏季卡伦十三处,冬季卡伦八处;其中冬季卡伦线比夏卡线更为内缩数十里至数百里。每年秋天以后,天气转寒卡伦线不能维持,便允许哈萨克进入夏季卡伦线以内,冬季卡伦线之外,至来年春天再离开。

总的来说,清军在新疆的外围卡伦线与谭图的边界差别较大,而与未来的中俄中苏国界线较为类似。实际上俄国人在划定中亚与清朝国界线也正是打着卡伦线就是边界线,中俄国界线符合实际历史走向,尊重了中方主权的旗号的。不过不管怎么说,在准噶尔盆地之外建城驻军的努力,至少为未来划界时提供了一定法理依据,使得在赔光了捷列茨科耶湖到伊塞克湖之后,还保留了一定的伊犁河与额敏河上游流域。

清与唐相比在军事布防上北重南轻,将经营重点转移至准噶尔盆地以西,而在中亚事务上又更为保守内敛,国防政策的区别来自于面对内外形势的不同。

原准噶尔汗国各部的鄂托克、昂吉、集赛基本都分布于自额尔齐斯河上游,至塔山与准噶尔西北诸山脉的山地草原,一路蜿蜒而下至伊犁河谷再折而向东至裕勒都斯的夹角形草原带。在灭准前夕,乾隆本想仿效漠北故事,给卫拉特四部各封一个汗羁縻了事,怎知随即便发生大小和卓与阿睦尔萨纳的反清事件,标志着老一套思路的破产;随后又想仿照着甘肃安西、哈密、巴里坤的套路,走府厅郡县的办法让西域新疆由甘肃总督管辖,又怀疑内地的管理方式恐怕行不通;最终决定仍派遣满洲驻防将军与办事大臣实行军府制管理。

尽管未来的南路绿洲地区将出现许多事端,但在完成了父祖未竟目标的乾隆眼里,真正让人担忧的仍是那些马背上的游牧民。早在出兵灭准前阿睦尔萨纳便煽动他说准噶尔已经土崩瓦解,再不下场收拾残局必将为哈萨克所有;实际出兵后哈萨克阿布赉汗又包庇阿睦尔萨纳,军队屡次与清军爆发冲突,频繁交战。而后哈萨克人虽然表示了臣服,但却不顾乾隆的禁令不断向准噶尔故地越境渗透(虽然这些所谓的“准部故地”基本都是过去准噶尔人从哈萨克人处抢来的),从科布多至塔城伊犁乃至回疆,几千公里间到处是入境游牧的哈萨克人与布鲁特人,甚至向清索要土地以放牧。兆惠等人也向他报告称哈萨克人贪婪狡诈,不讲信义尤胜准噶尔,这一立场难测又无力掌控的游牧力量不能不让乾隆深感不安,也使他决意在伊犁、塔尔巴哈台等处派遣八旗军修城驻军屯田,驱逐哈萨克与布鲁特,即所谓“伊犁向为准夷腹地,加意经画,故穑事颇修。今归我版图,若不驻兵屯田,则相近之哈萨克、布鲁特等,乘机游牧,又烦驱逐,大臣等自当办理妥协,不可苟且塞责,以图早归。驻兵屯田,惟当渐次扩充”。

除了准部故地外,回疆以西同样并不能让人放心。巴达克山无视清廷调解劫掠博洛尔;费尔干纳的浩罕汗国本来就在大小和卓问题上和清朝矛盾重重,此后额尔德尼伯克又直接称汗,宣称喀什噶尔岭以外均归浩罕,气的弘历大骂“如此张狂,肆意胡言”;对于阿富汗杜兰尼王朝吞并巴达克山也只好默认;杜兰尼王朝来“朝贡”的使者却拒不叩头,还送来了恫吓清朝的国书,朝廷也只好把人送走后将阿富汗列为藩属国以娱己。从帕米尔高原到河中三汗国,清廷意识到己方的实际力量已无法干涉帕米尔以西,且当地地方政权也对自己缺乏信任,也因此清廷对中亚冲突与部落越境等问题都采取了谨慎保守的策略。

唐与清都在天山东路地区有较多兵力,其共同原因是这是其西进时夺取的重要基地。唐在灭西突厥前招抚伊吾,灭高昌,又改可汗浮图城为庭州,前后建伊西庭三州成为经营西域的稳固基地,西州还长期是安西都护府所在;清则在哈密、吐鲁番、巴里坤一线与准噶尔对峙,郡县制逐渐在嘉峪关外扩展,天山东路也脱离出安西地区,最终形成了镇迪道。而在加强军事力量的外部因素上,武周建立北庭都护府源自当时西边突骑施的强盛与东部后突厥的不断西侵,需要加强东路的防御力量;清在灭准后继续加强以乌鲁木齐为中心的地方军力则来自于著名的土尔扈特东迁。

1771 年,土尔扈特和硕特乌梁海准噶尔等混成的七万余卡尔梅克人在渥巴锡率领下出现在伊犁附近,这被朝廷视为又一次潜在的危机。和准噶尔同属卫拉特(额鲁特)的土尔扈特人,并不能得到乾隆的信任。“ 额鲁特等本性狡猾,不能深信,此等故作力疲者前来,乘我不备之际,肆意妄为之,故亦应暗中防范。将此传谕舒赫德等知之,虽于安置伊等之时,不可使之略有觉察、怀疑,但亦须加意防查。”在后来对众台吉的察言观色中,乾隆更是断言“渥巴锡已怀霸占伊犁之心”,其东迁也成为了调整西域新疆军事防务和郡县布置的一大事件。清廷后一面对各部分割肢解,使其分隔而居无法互相联系,一面认为绿营“怯懦取巧,好为张大”不堪使用而征调满蒙八旗进驻东路地区,以与伊犁、塔尔巴哈台地区满营形成东西犄角之势,形成对土尔扈特的威压态势。以乌鲁木齐与巴里坤为两大核心、古城吐鲁番等满营先后建成、包含超过五千八旗军的东路布防体系建设完成,与之配合的是设置乌鲁木齐参赞大臣统辖八兵驻防乌鲁木齐和巴里坤,为办理八旗驻防兵的粮饷事务,安西道移驻巴里坤而改为了巴里坤粮务兵备道。巴里坤道最终移驻乌鲁木齐形成镇迪道。而被分割安置后的土尔扈特各部,也同时被纳入了新的安防体系控制之下。

而唐朝对西域掌控力不及清朝,但对帕米尔以西更为强势,尤其是在玄宗朝以后锐意开拓,西北军威达到全盛。攻破碎叶入怛罗斯灭突骑施;高仙芝征吉尔吉特封常清征巴尔蒂斯坦将帝国在帕米尔的经营达到顶点;远征塔什干虽然随即败于怛罗斯,但却未对西域经营造成多大影响。相对于清朝时面对的哈萨克与河中、帕米尔诸国,大食东进等原因使得昭武九姓等地方政权多对唐持亲善态度,而唐也更能调动包括游牧汗国的各地方势力为己所用——虽然这种“人和”跟唐的控制力度较为松散也有很大关系。高宗时羁縻府州便已遍布于帕米尔以西的河中与吐火罗斯坦;当然一方面来说所谓的波斯都护府实际早已脱出吐火罗范畴进入锡斯坦地区,另一方面未见唐对火寻国有任何羁縻建置,将花剌子模绘入唐朝,不知有何根据。

微信扫一扫

微信扫一扫