我先说个罗马的故事。

据说,公元 1 世纪有位工匠,他发明出一种节约人力劳动的机器,献给了韦斯巴芗皇帝。

韦斯巴芗,这位以重建帝国秩序、善于经营国库闻名的君主,下令重赏工匠,

然后命令他再也不许制造这种混账东西。

韦斯巴芗是古代统治者的一个代表。这群人或许愚昧,但并不愚蠢。

他们知道技术可以带来财富,但是财富并不是最重要的东西。

他们的核心诉求是稳定,而非效率。

如果技术带来的只是生产率提升,那么我想任何有脑子的统治者都会张开双臂欢迎它。

问题在于,技术必然会在提升效率的同时,影响分配,影响生产关系,影响阶层力量对比。

而且怎么个影响法,是难以预测的。

这才是真正要命的事情。

17 世纪时,一位法国传教士翻山越岭,终于见到了老挝历史上最伟大的国王,苏里雅·翁萨。

传教士向国王建议说:修建公路和运河吧!陛下的王国将会空前富饶,我也不至于如此艰辛。

苏里雅·翁萨笑着回答说,那样外敌和叛军就会畅行无阻,所以我看,现在这样挺好的。

19 世纪初,大哥伦比亚总统玻利瓦尔写信给巴拉圭执政官弗朗西亚博士,建议他打开国门。

狡黠的独裁者给解放者回信说,谢谢您的好意,但我们宁愿在泥巴里过活。

20 世纪中,扎伊尔的暴君蒙博托看到邻国布隆迪的同行被人民起义赶下了台,就写信说:

“我早告诉你不要修路,现在他们正在你修的路上开着车来反对你。”

他还不忘得意洋洋地补充说:“我统治扎伊尔二十年,就没修过一条路!”

从最智慧的明君到最残酷的暴君,没有一个人不清楚,技术会带来财富。

但他们也没有一个人不知道,技术意味着变化,而变化意味着风险。

玩脱了的例子太多了,我们还是拿罗马来说一个。

不过这一次不是古罗马,而是罗马教廷。

为了给漂亮的西斯廷礼拜堂筹集建筑经费,15 世纪下半叶的罗马教会正在大举兜售赎罪券。

赎罪劵卖的太多了,但教士们还想卖的更多。

贪婪让他们放松了警惕,让他们接纳了一种来自德国的新技术——印刷机。

然而短短几年之后,事态已经不受控制了。因为印刷机里翻滚而出的可不只有赎罪券,

还有政治传单、俗语版圣经、路德的《九十五条论纲》。

亡羊补牢的教会创造了一项新发明——出版审查——历史将会证明,它的生命力比印刷机更顽强。

但是印刷机带来的后果已经不可挽回了。

幸运的奥斯曼帝国得以见证这件事的全过程,并且成功把火苗闷死在了柴垛里。

1492 年,当流亡的犹太人把印刷机带到土耳其时,伊斯兰教士阶层及时地发布了命令。

在之后二百多年当中,整个帝国都没有一本用阿拉伯文、波斯文或者土耳其文印刷的书。

土耳其的统治者愚蠢吗?并不,他们反而是太聪明了。

他们维护了伊斯兰的统一,笑看基督教的分裂和内斗。

至于 18 世纪之后,效率在世界上竟然变得比稳定还重要,这种事谁能预料到呢?

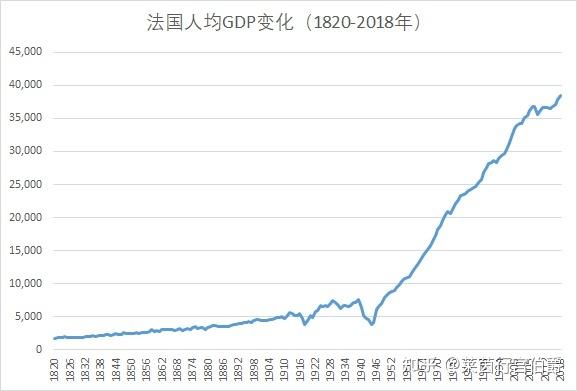

经济史学家把古代世界叫做马尔萨斯世界,或者说,受马尔萨斯 - 李嘉图定律支配的世界。

这个世界最大的特征就是不存在任何可持续的指数增长,到处都是残酷的存量竞争与零和博弈。

在古代世界,零星的技术创新时有发生,但是任何增量都会迅速被人口增长平抑。

结果就是,任何社会的平均生活水平都在温饱线上浮动,所有国家的财富都是温饱线乘人口数。

随便发生点什么事,对人口的影响都比技术来得猛烈。那么技术不是“旁门左道”还能是什么?

对于古代国家来说,持久稳定比技术创新靠谱太多了。

而且在他们看来,这个世界的基本面貌从来没有变过。

拉美西斯二世和穆罕默德.阿里帕夏在巴勒斯坦的行军速度是差不多的,四千年了路一直是那么破。

汉武帝和华盛顿所统治国家的城镇化率是差不多的,都不过 20%,不能再高了。

哈伦.拉希德时代和路易十四时代的农民生活水平是差不多的,用的也都是旱厕。

查士丁尼一世和苏莱曼一世治下的东地中海地区人口是差不多的,所有人平均寿命都是 35 岁。

如果有个汉朝人穿越到了明朝,请大家不必为他担心,因为他很快就能适应新生活。

所以,古代人是真的不明白,技术有什么要紧的啊?

几乎所有古代文明都认为,这个世界处于某种停滞或循环当中,直到末日(如果有的话)。

中国人看到王朝周期,古埃及人看到神话重演,日本人相信皇国永续,伊朗人相信斗争不灭。

佛教徒、古希腊人相信一个时代比一个时代更坏,基督徒和穆斯林常说:“末日近了。”

谁要是相信技术能够彻底改变这个几千年来看上去没有变过的世界,他一定是疯了。

所以,当新技术带着影响分配、改造社会关系的力量出现在地平线上时,古人一定是警惕的。

统治者担心失去权力,被统治者担心日子过得更糟。

19 世纪初,愤怒的英国工人大举捣毁机器,史称卢德运动。

他们之所以这么做,是因为他们发现,机器没有让他们过得更好,反而是更糟了。

机器带来的是更长的工作时间,更恶劣的工作条件,更多的失业。

一百五十年后,在英国老爷们离开印度的那个夜晚,甘地正在用手工纺布,表达自己的不满。

甘地并不比推崇工业化的尼赫鲁愚蠢,他只是清楚地看到,孟加拉工人过的比小农更惨。

实事求是来说,古代社会恐惧技术进步的,并非只有统治者,人民群众也是一样。

在中国第一条铁路面前,“京师人诧所未闻,劾为妖物,举国若狂,几致大变。”

义和团的大师兄们并不比八旗勋贵更能接受新技术,他们的恐惧是一致的。

印度老百姓不愿意在家里建厕所,仅仅是因为愚昧吗?

他们痛恨的不是室内厕所,而是室内厕所代表的英国殖民主义。

喀麦隆老百姓拒绝接种疫苗,仅仅是因为迷信吗?

他们仍然记得,法国殖民者是如何用打疫苗的名义,强行抓走他们的孩子的。

在技术创新常态化,社会变迁日新月异的今天,技术披上了“中立”“普善”的外衣。

然而事实是,每一个人都能清晰感受到,技术和阶层力量是绑定的,是统治和被统治的一部分。

当然,整体评价来说,技术是伟大的。如果没有技术,人类就不可能走出马尔萨斯陷阱。

如此,我们也就无需疑惑,为什么古人,无论是统治者还是被统治者,都恐惧技术。

毕竟,他们享受不了技术引领走出马尔萨斯陷阱的福利,又得吃技术破坏社会稳定的苦头。

时至今日,人们仍然对转基因、核技术充满这样那样的恐惧。

回到看什么都是巫术的古代,这种心态还有什么值得奇怪的吗?

微信扫一扫

微信扫一扫